Lesbische Albatrosse, schwule Giraffen und bisexuelle Oktopusse, transsexuelle Clownfische, schwangere Seepferdchen-Männchen und Massenvergewaltigungen unter Delfinen: In den vergangenen Jahrzehnten hat unsere geregelte Vorstellung von «natürlicher Sexualität» unter Tieren einiges einstecken müssen. Unter den als friedfertig und ausserordentlich intelligent geltenden Grossen Tümmlern beispielsweise – dank Serienstar «Flipper» die bekannteste von rund 40 verschiedenen Delfinarten – ist sexuelle Gewalt an der Tagesordnung: Forscher beobachten immer wieder brutale «Gruppenvergewaltigungen», bei denen männliche Gangs einzelne Weibchen umzingeln und an der Flucht hindern. Aus Delfinparks sind auch sexuelle Attacken auf Menschen bekannt.

_____________

Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️

_____________

Die Delfin-Expertin Georgia Cranmore vom US-amerikanischen National Marine Fisheries Service erklärt: «Sie versuchen es mit allem, und es muss nicht einmal lebendig sein. Sie tun es auch mit einem Abflussrohr.» Die deutsche Biologin und Journalistin Bettina Wurche allerdings relativiert: «Der Begriff der Vergewaltigung ist mit moralischen und juristischen Implikationen verbunden. Er beinhaltet, dass keine Einwilligung des Opfers vorliegt. Weiter kommen eine besondere Bedrohung und Erniedrigung des Opfers hinzu. Der Terminus kann deshalb auf keine Verhaltensweise angewendet werden, die jemals bei Delfinen beschrieben worden ist.» Die Diskussion sei emotional und unreflektiert anthropozentrisch aufgeheizt, beklagt Wurche. Dass aber der Mensch auch bei der Tierbeobachtung von sich selbst als dem Mass aller Dinge ausgeht, hat Tradition.

Perverse Vögel

Zum Beispiel blieben pikante Erkenntnisse von George Murray Levick, Schiffsarzt auf der Terra-Nova-Expedition von Robert Falcon Scott 1910 bis 1913, fast 100 Jahre unter Verschluss. Der Antarktis-Forscher hatte ein Jahr lang Adeliepinguine am Kap Adare beobachtet und war geschockt: Sexuell motivierte Attacken auf Jungvögel, Selbstbefriedigung und Homosexualität unter den putzigen Frackträgern schienen dem in viktorianischer Zeit geprägten Gentleman von «erschreckender Verdorbenheit», die der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden könne.

Adeliepinguine schockierten Antarktisforscher mit ihrem als sexuell ausschweifend betrachteten Verhalten.

Aber auch im 21. Jahrhundert finden sich bisweilen Biologen plötzlich im Zentrum einer politischen Debatte, wenn sie neue Erkenntnisse teilen. Biologin Lindsay Young von der University of Hawai’i wurde unterstellt, eine politische Agenda zu verfolgen, als sie in ihrer Doktorarbeit einen eher zufälligen Befund aus ihrer Beobachtung von Laysanalbatrossen der Kaena-Point-Kolonie auf Oahu – eine der Hauptinseln des Archipels – offenbarte: Fast ein Drittel der Paare der für ihre dauerhafte Monogamie bekannten Vögel besteht aus zwei weiblichen Tieren, die gemeinsam brüten und die Jungtiere aufziehen.

Konservative Kommentatoren des Fernsehsenders Fox News bezeichneten Youngs Arbeit als «Propaganda und dümmste Ausprägung tendenziöser Wissenschaft», Menschenrechtsaktivisten und -aktivistinnen dagegen feierten die Forscherin als Vorkämpferin für Schwulenrechte – obwohl Young von Anfang klar gemacht hatte, dass sie nur beschrieben habe, was sie sah, und die Frage, ob diese Albatrosse denn nun lesbisch seien, für bedeutungslos halte: «Lesbisch», sagt Young, «ist ein menschlicher Begriff.»

Erster Eindruck täuscht

Viele der gleichgeschlechtlichen Albatros-Paare von Kaena Point sind seit über 20 Jahren zusammen. Dass sie vor Young niemandem aufgefallen sind, hängt damit zusammen, dass die Geschlechter bei den Laysanalbatrossen äusserlich kaum zu unterscheiden sind – Wissenschaftler waren gezwungen, die Tiere auf Grundlage ihres Paarungsverhaltens einem Geschlecht zuzuschreiben. «Die Grundannahme lautet immer noch Heterosexualität», bedauert Bruce Bagemihl, «Individuen, Populationen und Arten gelten als komplett heterosexuell, bis das Gegenteil bewiesen wird.»

Der Biologe veröffentlichte 1999 seinen Bestseller «Biological Exuberance» (Biologischer Überschwang), in dem er eine beachtliche Menge zuvor verstreuter Forschungsergebnisse versammelte und aufzeigte, wie die Vorurteile der Biologen in den vergangenen 150 Jahren zu einer Marginalisierung tierischer Homosexualität geführt hatten – manchmal aus Arglosigkeit, oft in einem Ausbruch anthropomorphen Ekels. Bagemihls These: Tiere haben Spass am Sex, in welcher Konstellation auch immer.

So grundsätzlich wollen das die wenigsten Fachkollegen unterschreiben. Aber gerade für höher entwickelte Tierarten – Delfine, Wale, Primaten – ist Sex offenbar ein willkommener Zeitvertreib. Die Annahme, dass homosexuelles Verhalten zwangsläufig zum Aussterben einer Spezies führen müsse, stimmt also nicht. Wenn die Fortpflanzung einer Tierart stagniert, ist das vielmehr auf Aktivitäten des Menschen zurückzuführen: Hodenhochstand, verkümmerte Genitalien und schwindende Zeugungskraft sind die Folgen von verschiedenen Umwelteinflüssen wie radioaktiver Strahlung, Chemikalien und Hormonen im Wasser.

Gefahr aus der Pille

Auch die Menschen sind betroffen: Die Biologen Richard Sharpe und Niels Skakkebaek publizierten in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet eine Liste von Gebrechen, die weltweit zunehmen und dem Einfluss von Östrogenen zugeschrieben werden. Gemäss den beiden Wissenschaftlern sank seit 1940 die durchschnittliche Anzahl der Samenzellen pro Milliliter Ejakulat von 113 Millionen auf 66 Millionen Spermien, die Durchschnittsmenge der bei einer Ejakulation produzierten Samenflüssigkeit schrumpfte um etwa 30 Prozent.

Östrogen-Rückstände im Wasser lassen sich auch in modernen Kläranlagen nicht vollständig neutralisieren. Sie stammen von der Antibabypille und von östrogenhaltigen Präparaten gegen Beschwerden der Wechseljahre, chemisch verwandte Stoffe gelangen aber auch durch die Verwendung von Pestiziden in den Kreislauf.

Das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin hat 2016 die Auswirkungen von 17α-Ethinylestradiol (EE2), ein synthetisches Östrogen, auf verschiedene Amphibienarten untersucht: Bei allen Arten kam es nach der Exposition mit EE2 zu einer Geschlechtsumkehr von genetisch männlichen zu weiblichen Tieren, die in manchen Fällen nahezu die ganze Population betraf.

Aber nicht nur Frösche und Fische sind bedroht, auch ihre Jäger – Reptilien, Greifvögel und Wildkatzen – zeugen immer häufiger unfruchtbaren Nachwuchs. Die Jagd nach den chemischen Bösewichten allerdings gestaltet sich schwierig, weil sie oft nur in so geringen Mengen vorhanden sind, dass sie sich kaum nachweisen lassen.

Immunologin Ana Soto von der Tufts University in Boston aber hat in Tierversuchen nachgewiesen, dass wenn mehrere verschiedene Östrogenverwandte im Körper zusammentreffen, es zu den gleichen Schäden kommt wie bei stark erhöhtem Hormonspiegel. «Ein einziger grosser Alptraum» für den Zoologen John Sumpter von der Brunel University in London: «Die Östrogenschwemme kann im ganzen Tierreich die Fortpflanzung auf allen Stufen stören.»

Zügellos in der Tiefsee

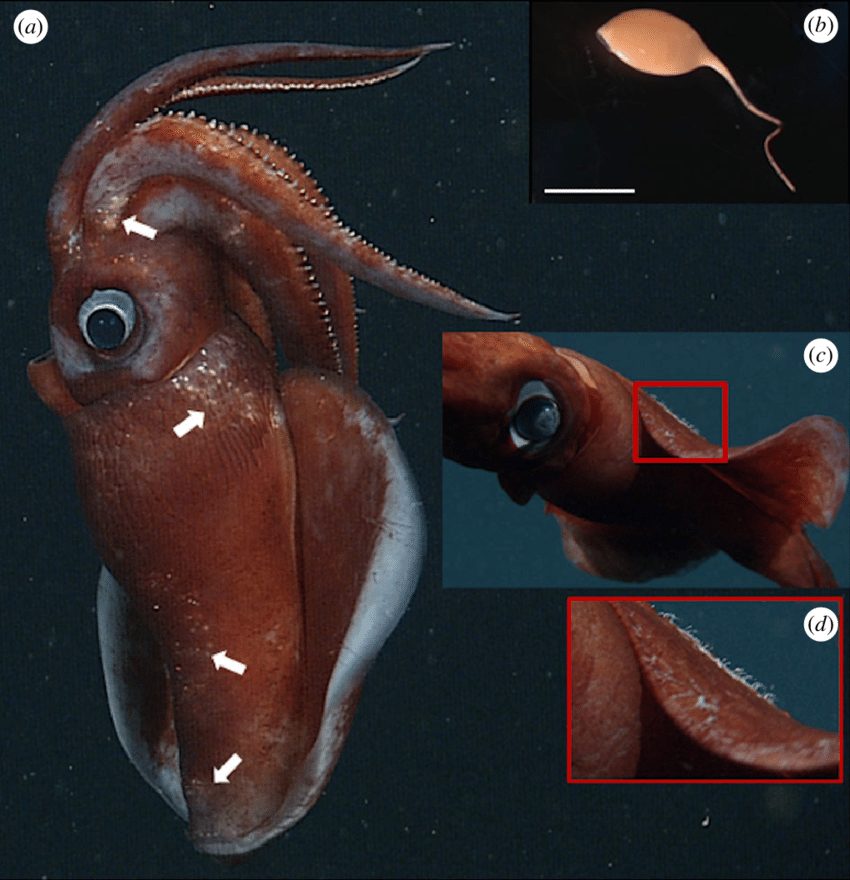

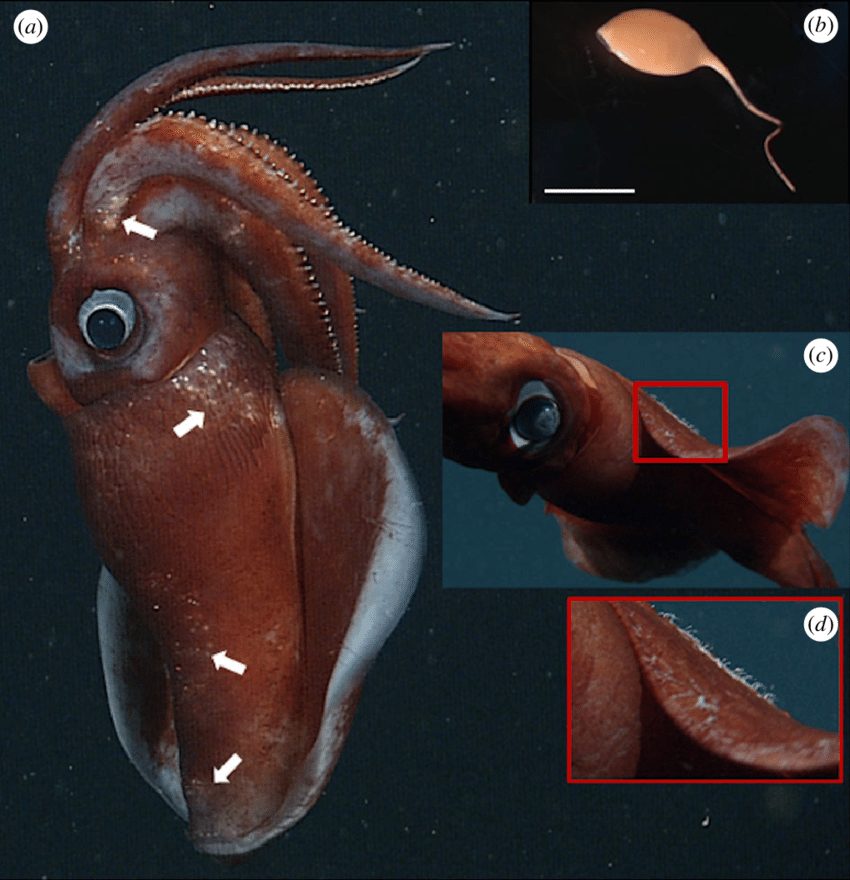

Unter c) sieht man ein männliches Exemplar, auf das Spermapakete abgelegt wurden.

Octopoteuthis deletron wohnt in einer dunklen und einsamen Welt: Der zehnarmige Tintenfisch lebt im Pazifik in Tiefen zwischen 400 und 800 Metern. Die Männchen der bis zu 25 Zentimeter grossen Kopffüssler sind bei der Partnersuche nicht wählerisch. Wie US-amerikanische Wissenschaftler vom Monterey Bay Aquarium Research Institute im kalifornischen Moss Landing festgestellt haben, legen sie ihre Spermapakete auf Artgenossen beiderlei Geschlechts ab. Die Forscher gehen davon aus, dass es für die Tiere in der Dunkelheit der Tiefsee schwierig ist, bei den raren Begegnungen das Geschlecht ihres Gegenübers zu erkennen, und es für die Art weniger kostspielig ist, Sperma an ein anderes Männchen zu verlieren als Mechanismen zur Unterscheidung der Geschlechter oder einen Balzmechanismus zu entwickeln.

Dicker Hals

Als «die schwulsten Tiere der Welt» bezeichnete das Wirtschaftsmagazin Bilanz Giraffen vergangenes Jahr und auch die Fachzeitung Schweizer Bauer widmete dem abwechslungsreichen Sexleben der Paarhufer schon einen Artikel: Bis zu 90 Prozent aller beobachteten sexuellen Aktivitäten finden mit Partnern des gleichen Geschlechts statt. Weibliche Giraffen bilden mit ihren Jungtieren kleine Herden, Bullen schliessen sich in jungen Jahren zu Gruppen zusammen, ehe sie im Alter zu Einzelgängern werden.

Giraffen reiben zur Erregung ihre Hälse über den Körper des Gegenübers.

In Stimmung bringen sich die Tiere mit ihrem bemerkenswertesten Körperteil – zärtlich reiben sie einander mit den Hälsen über den Körper, bis sich eine Erektion zeigt. Auch Revier- und Balzkämpfe – sie werden ebenfalls mit den Hälsen ausgetragen – können trotz der Anwesenheit von weiblichen Giraffen in Liebesspiele umschlagen. Ähnlich läuft’s bei den Waldbisons: Weil die weiblichen Tiere nur einmal im Jahr empfängnisbereit sind, vergnügen sich die meiste Zeit die Bullen miteinander.

Make Love!

Vor 1.5 bis 2.5 Millionen Jahren trennte der Kongo-Fluss die Territorien von Schimpansen und Bonobos. Unsere beiden nächsten Verwandten im Tierreich – wir teilen mit den beiden Affenarten 99 Prozent des Erbguts – entwickelten sich in der Folge in verschiedene Richtungen: Schimpansen sind patriarchal organisiert und gelten als sehr aggressiv. Bonobos führen gemäss Süddeutsche Zeitung Magazin «ein frauendominiertes Hippieleben», wo Nahrung und andere Ressourcen freundschaftlich geteilt werden.

Bonobos werden auch mal als die «Hippies» unter den Affen bezeichnet.

Bonobos haben sieben Mal häufiger Sex als Schimpansen. Innige Umarmungen, Zungenküsse, gegenseitige orale und manuelle Stimulation, ekstatisches Aneinanderreiben der Geschlechtsteile sind für Bonobos fester Bestandteil sozialer Interaktion, und zwar homo- wie heterosexuell. Und das – im Tierreich eher ungewöhnlich – meist mit einander zugewandten Gesichtern und innigem Blickkontakt.

Papa ist die neue Mama

Dank «Findet Nemo» von den Pixar Animation Studios sind sie Stars geworden: die Anemonen- oder Clownfische. Es ist aber wenig erstaunlich, dass die Darstellung von Amphiprion ocellaris im Trickfilm nicht ganz der Realität entspricht: In der Natur hätte Nemos alleinerziehender Vater, nachdem die Mutter einem Pfeilhecht zum Opfer gefallen war, nämlich ganz einfach das Geschlecht gewechselt. Ein Clownfisch-Weibchen lebt in ihrer Anemone mit mehreren Männchen zusammen. Stirbt es, wandelt sich das stärkste Männchen innerhalb eines Jahres vollständig in ein Weibchen um und übernimmt die Führung.

Anemonenfische sind nicht die einzigen Fische, die ihr Geschlecht bei Bedarf ändern können.

Über 500 verschiedene Fischarten besitzen diese Fähigkeit, der Blaukopf-Lippfisch braucht für die Umwandlung sogar nur zehn bis 20 Tage. Forscherinnen und Forscher von der University of Otago im neuseeländischen Dunedin haben im vergangenen Jahr herausgefunden, wie das funktioniert: Die DNA bleibt nämlich, wie sie ist, aber es wird neu entschieden, welche Gene abgelesen werden und welche nicht.

Nicht alle Männer sind gleich

Im April und im September sind sie häufig in der Schweiz zu Gast, den Winter verbringen sie in Afrika, aber ihr Brutareal befindet sich in Nordeuropa: Kampfläufer (Philomachus pugnax) sind Langstreckenzieher und haben ein kompliziertes Paarungssystem.

Bei den Kampfläufern gibt es mehr als zwei Geschlechter.

Der Grossteil der Männchen präsentiert sich in ein mal ein Meter grossen Balztanzarenen den Weibchen. Sie hoffen mit ihrem schwarzen oder kastanienbraunen bis orangeroten Federkragen die Weibchen zu begeistern, die an diesen Arenen zusammenströmen, um einen Partner auszuwählen. Daneben gibt es aber auch sogenannte «Satelliten-Männchen» mit hellen Kragen und «Faeder», die in ihrem schlichten Federkleid aussehen wie Weibchen. Offenbar werden die Satelliten von den dominanten Männchen zum Beisein am Tanzplatz ermutigt, weil die Anwesenheit eines weniger attraktiven Nebenbuhlers ihre Paarungschancen erhöht. Die gut getarnten Faeder hingegen können sich gelegentlich eine Kopulation erschleichen, weil sie von den Konkurrenten nicht bemerkt werden.

Erstaunlich ist nun, dass diese komplexe Ménage à quatre einen klaren genetischen Hintergrund hat: Forscherinnen und Forscher der Universität Uppsala in Schweden entdeckten 2015 im Erbmaterial der Vögel einen 125 Gene langen Chromosomenabschnitt mit der Wirkung eines Geschlechtschromosoms: Unter Kampfläufern gibt es also vier verschiedene Geschlechter.

Für immer vereint

Vergangenes Jahr wurde die invasive, ursprünglich an der amerikanischen Ostküste beheimatete Pantoffelschnecke vom Verdacht entlastet, verantwortlich für das Aussterben der europäischen Auster in der Nordsee zu sein. Das Familienleben der marinen Schneckenart ist trotzdem bemerkenswert: Die Jungtiere sind zunächst alle männlich und kriechen auf dem Meeresboden umher, bis sie eine Artgenossin gefunden haben. Sie klettern auf deren Gehäuse, erfüllen Vaterpflichten und wachsen heran. Sobald sie etwa 15 Millimeter gross sind, wandeln sie innerhalb von zwei Monaten ihre Hoden in Eierstöcke um und leben als Weibchen weiter. Neue Männchen treffen ein, setzen sich auf die Vorgängerschnecken, und mit der Zeit entsteht ein Turm aus bis zu 15 Schnecken: unten grosse Weibchen, oben kleine Männchen.

Pantoffelschnecken bilden Türme und wandeln dabei ihr Geschlecht zum Weibchen.

Vaterschaftstests innerhalb der Schneckentürme führten zu der erstaunlichen Erkenntnis, dass ein Teil der Larven zwei Mütter hat. Offenbar können weibliche Pantoffelschnecken Sperma einer Paarung längere Zeit speichern und erst Monate später zur Befruchtung verwenden. In der Zwischenzeit kann sich die Vaterschnecke bereits zum Weibchen verwandelt haben.

Sex bis zum Umfallen

Das Leben einer männlichen Breitfussbeutelmaus ist kurz: Die ersten sechs Monate wird gefressen, dann bis zu drei Wochen kopuliert. Und zwar bis zum Tod. Die Männchen kämpfen miteinander um die Weibchen, sie paaren sich so oft wie möglich und mit jeder Partnerin, die frei ist – manchmal bis zu 14 Stunden lang. Das ist purer Stress – die kleinen, spitzmausähnlichen Beuteltiere schütten dabei massenhaft Cortisol aus, ein Hormon, das ihnen hilft, Energie freizusetzen. In kleinen Mengen ist Cortisol nützlich, in grösseren Dosen aber giftig. Irgendwann bricht deshalb das Immunsystem der Männchen zusammen. Sie sterben, noch ehe sie ein Jahr alt sind, Weibchen dagegen können bis zu drei Jahre alt werden.

Breitfussbeutelmäuse stecken einen Grossteil ihrer Lebensenergie in die Fortpflanzung.

Dass aber ein grosser Teil unter den 15 verschiedenen Arten der Raubbeutler als bedroht gilt, hat nichts mit der sexuellen Masslosigkeit zu tun: Zu schaffen machen den Breitfussbeutelmäusen der Verlust ihres Lebensraums und die in ihre Heimat im östlichen und südöstlichen Australien eingeschleppte Hauskatze.