Benedikt Meyers Zeitreise

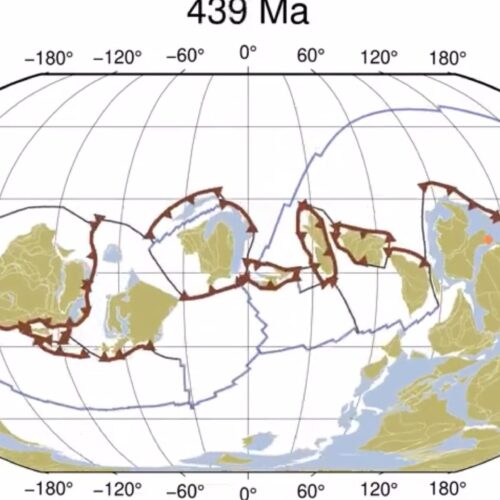

Aventia war eine keltische Quellgöttin, nach der südlich des Murtensees ein kleiner Bach benannt war. Und wie manche Gewässer klar anfangen und schmutzig enden, gleitet auch diese Geschichte ins Trübe. Die Region war zunächst von den Helvetiern besiedelt worden. Diese liessen sich am liebsten auf einem gut zu verteidigenden Hügel nieder. Ganz anders hielten es die Römer, welche am liebsten flache Schachbrettstädte bauten. Auch Aventicum war so eine Stadt. Oder ein Städtchen. Gut, genau genommen war es ein Nest.

Die Bevölkerung des um das Jahr null herum gegründeten Ortes bestand zu einem kleinen Teil aus Römern, die grosse Mehrheit machten aber Rauriker, Helvetier, Räter und andere Stämme aus. Das war normal: ausserhalb Italiens waren die Römer eine Minderheit. Was die Multikulti-Gesellschaft zusammenhielt, waren eine einheitliche Verwaltung, Rechtsprechung, Währung und Amtssprache. 70 Jahre nach seiner Gründung erlebte Aventicum eine wundersame Verwandlung. Das unbedeutende Kaff im Nirgendwo (sprich: weit weg von Rom) wurde in den Rang einer Kolonie erhoben und avancierte damit faktisch zum politischen Zentrum des Mittellands. In seiner Blütezeit um 200 n. Chr. beherbergte Aventicum rund 20 000 Einwohner.

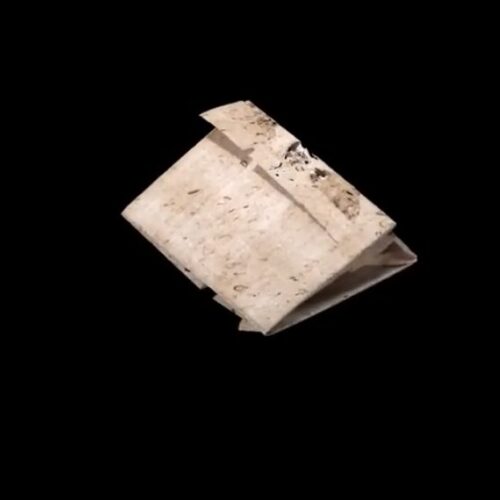

Avenches im Kanton Waadt ist eine wahre Fundgrube für römische Ausgrabungen. 1972 arbeiteten Archäologen an der Freilegung eines Mosaiks.

Was war geschehen? Kaiser Neros Selbstmord löste einen Machtkampf aus und im «Vierkaiserjahr» (69 n. Chr.) setzte sich schliesslich Vespasian durch. Dieser hatte einen Teil seiner Jugend in Aventicum verbracht, kannte die Gegend und scheint viele gute Erinnerungen an die Broye-Ebene mit nach Rom genommen zu haben. Also liess er Aventicum und nicht eine andere Siedlung ausbauen.

Das römische Amphitheater im heutigen Avenches.

Vespasian war ein aufgeweckter junger Mann – und das, obwohl er einmal bei einem von Neros grässlichen Konzerten eingeschlafen war. Der neue Herrscher von Rom stopfte das Loch in der Staatskasse unter anderem mit einer «Latrinensteuer»: Wer eine öffentliche Toilette besuchen wollte, musste einen kleinen Obolus bezahlen. Sein Sohn Titus empörte sich über diese Art des Geldeintreibens, worauf ihm Vespasian eine Münze unter die Nase gehalten und «pecunia non olet» gesagt haben soll: Geld stinkt nicht. Ein Satz, der in der Schweiz auch Jahrtausende später noch seine Berechtigung hat.

Zeitreise