Am IBM-Forschungslabor in Rüschlikon musste 1978 eine Stelle neu besetzt werden, und der Physiker Heinrich Rohrer erhielt den Auftrag, einen geeigneten Wissenschaftler zu suchen. Kollegen empfahlen ihm einen jungen Deutschen, der in Frankfurt Physik studiert hatte und an seiner Dissertation arbeitete. Sein Name: Gerd Binnig. Rohrer holte Binnig nach Rüschlikon und entwickelte mit ihm ein Gerät, das den beiden 1986 den Nobelpreis eintrug: das Rastertunnelmikroskop. Damit war es erstmals möglich, Oberflächen so hoch aufgelöst abzubilden, dass atomare Strukturen im Bereich von weniger als einem Millionstel Millimeter oder Nanometer sichtbar wurden. Die darauf basierenden, weiter entwickelten Tunnelmikroskope können Atome oder Moleküle sogar gezielt manipulieren.

Das Rastertunnelmikroskop funktioniert nach einem neuartigen Prinzip. Es hat keine Linsen wie herkömmliche optische Geräte, sondern tastet die zu untersuchende Oberfläche ab, ähnlich wie ein Blinder mit seinem Stock sich ein Bild vom Boden macht. Eine feine Spitze wird bis auf wenige Atomdurchmesser an die Probe herangeführt und eine elektrische Spannung angelegt. Ist die Spitze nahe genug an der Oberfläche, fliesst ein sogenannter Tunnelstrom, ein quantenmechanisches Phänomen. Dieser Tunnelstrom wird konstant gehalten, während sich die Spitze über die Oberfläche bewegt. So entsteht ein Höhenprofil, das ein Computer in ein dreidimensionales Bild umwandelt. Einzelne Atome werden als winzige Hügel sichtbar.

Nach dem Nobelpreis schrieb Gerd Binnig ein Buch über Kreativität mit dem Titel Aus dem Nichts. Heinrich Rohrer starb im Mai 2013 drei Wochen vor seinem 80. Geburtstag.

Herr Binnig, in einem Ihrer ersten Experimente haben Sie die Oberfläche eines Siliziumkristalls untersucht – für die Halbleiterindustrie ein wichtiges Material, das Rätsel aufgab. Was haben Sie entdeckt?

Es war mitten in der Nacht und ich traute meinen Augen nicht, als die Atome auftauchten und ich diese komplexe Struktur sah. Es war ein historischer Moment: Ich drang in eine Welt ein, die nicht nur für mich neu war, sondern für die Menschheit. Das war ein merkwürdiges Gefühl, das ich gar nie richtig verarbeiten konnte. Eigentlich hätte ich weinen sollen; aber dafür war ich zu geschockt.

Gerd Binnig vor dem Sitz seiner Firma Definiens in München. Den Segway hat er sich angeschafft, weil neue Technologien ihn prinzipiell interessieren.

Wie haben die Kollegen reagiert?

Die hat es vom Hocker gehauen. Es gab damals unzählige Konzepte, die vorhersagten, wie die Oberflächenstruktur von Silizium aussehen sollte. Aber die waren alle falsch. Wir sahen mit einem Mal, woran die anderen so lange erfolglos gearbeitet hatten.

Das von Ihnen erfundene Rastertunnelmikroskop öffnete die Tür zur Nanowelt.

Ja, die Nanotechnologie gab es zuvor nicht. Damit hatte kein Mensch gerechnet. Es dauerte ein bis zwei Jahre, dann begannen die Publikationen auf dem Gebiet der Nanotechnologie exponentiell in die Höhe zu schiessen. Dass wir diese Bewegung ausgelöst haben, darauf bin ich stolzer als auf den Nobelpreis.

Heinrich Rohrer ist im Mai 2013 gestorben – wie nahmen Sie das auf?

Ich war ein grosser Verehrer von Heini Rohrer. Er war eine tolle Persönlichkeit, ein origineller Typ. Seine Stärke war das eigenständige Denken. Ich habe viel von ihm gelernt. Er war auch ein sehr netter, sehr sozialer Mensch. Er war für mich der Grund, dass ich nach Rüschlikon zur IBM ging. Eigentlich wollte ich gar nicht in der Industrie arbeiten; aber als ich ihn sah, änderte ich meine Meinung. Von der ersten Sekunde an war da eine grosse Anziehung. Er war mein bester Freund.

Sie waren 14 Jahre jünger als Ihr Chef. Wie funktionierte die Zusammenarbeit?

Wir waren uns sehr ähnlich, hatten aber doch genug Unterschiede, so dass wir uns ergänzten. Nur schon von seiner Statur her war er der Fels in der Brandung. Ich bin da etwas sensibler. Ich war der junge Hüpfer, konnte verrückte Gedanken haben.

Mit dem Rastertunnelmikroskop haben Sie ein völlig neuartiges Gerät entwickelt. Wie kam es dazu?

Heini Rohrer dachte, es könnte interessant sein, die feinen Strukturen auf Oberflächen zu untersuchen. Er hatte von IBM-Kollegen gehört, dass sie beim Bau neuartiger Computerchips immer wieder mit Kurzschlüssen zu kämpfen hatten. Es gab also Probleme mit lokalen Defekten in den dünnen Filmen, aus denen die Chips bestanden. Doch niemand dachte daran, die Unordnung in feinen Oberflächenstrukturen genauer anzusehen. Man untersuchte perfekt geordnete Kristalle. Das war schon schwierig genug. Wir gingen also einen sehr einsamen Weg. Da war niemand, der versucht hat, ein Tunnelmikroskop oder etwas Ähnliches zu bauen.

Und Sie haben sich einfach an die Arbeit gemacht?

Ich recherchierte, mit welchen Methoden man die feinen Strukturen untersuchen könnte und fand heraus: «Da gibt’s nichts.» Deshalb beschlossen wir, selbst etwas zu machen. Dazu gehörte Mut und ein bisschen Naivität, die half, nicht alle Probleme zu sehen, die auf uns zukommen konnten. Doch nach drei Monaten haben wir ein Patent geschrieben für ein Mikroskop, das eine höhere Auflösung hat als alle bisherigen Geräte.

Bis das Gerät funktionierte, dauerte es aber dann noch mehr als ein Jahr. Warum?

Wir sind Irrwege gegangen und mussten viele technische Tricks anwenden. Unter anderem mussten wir die Vibrationen in den Griff bekommen, damit man die Spitze des Mikroskops verschieben konnte, ohne dass es ruckelte und ohne dass die Spitze die Probe rammt.

Würde ihr Leben heute anders aussehen, wenn Sie keinen Nobelpreis gewonnen hätten?

Vielleicht würde ich mich heute noch mit Nanotechnologie befassen. So habe ich aber versucht, mich frei zu strampeln, indem ich in ein anderes Gebiet gegangen bin. Denn der Nobelpreis ist auch ein Korsett. Ich habe ihn zwar nie als «heiligen» Preis betrachtet; aber er hat weltweit ein so hohes Ansehen, dass er mein Leben wahrscheinlich schon verändert hat. Mir lag es nicht, den Guru in Sachen Nanotechnologie zu spielen. Das hat Heini Rohrer gemacht – Gott sei Dank. Er hatte ein grösseres Verantwortungsbewusstsein als ich. Er organisierte Konferenzen, reiste viel, machte Forschern in der ganzen Welt Mut, ungewöhnliche Wege zu gehen.

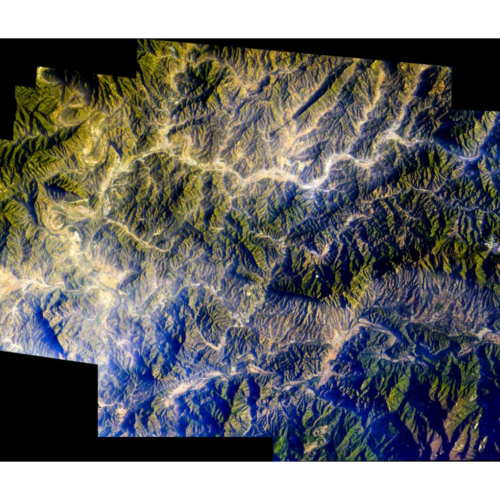

Im Binnig-und-Rohrer-Nanotechnologie-Zentrum von IBM Research in Rüschlikon. In diesem Reinraumlabor herrschen strikte Vorschriften, damit keinerlei Staubpartikel die Forschungs- und Produktionsprozesse stören.

Kamen dabei auch die Risiken der Nanotechnologie zur Sprache?

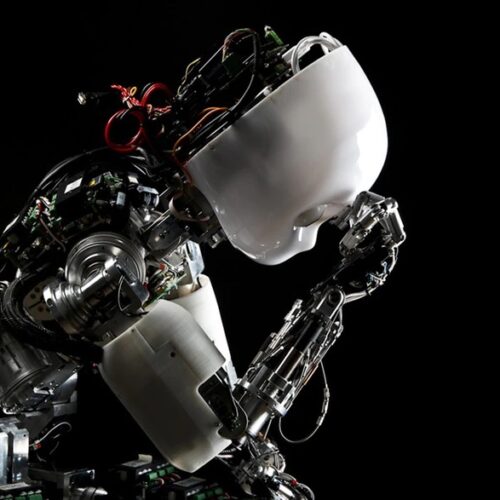

Ja, wobei das damals aber noch kein grosses Thema war. Auch heute kann man noch nicht genau fassen, welche neuen Risiken die Nanotechnologie birgt. Feines Material in der Luft kennt man ja von Diesel oder Feinstaub. Und dass es so etwas wie Gift gibt, wusste man auch vor der Nanotechnologie. Deshalb muss man mit neuen Materialien übervorsichtig sein und sie testen. Ein neues Risiko könnten zum Beispiel intelligente Maschinen sein, die sich selbstständig machen und eventuell aus dem Ruder laufen. Wenn Maschinen Verantwortung übernehmen, wie das heute zum Teil im Aktienhandel schon geschieht, könnte auch die Nanotechnologie Negatives bringen. Das wird zwar noch ein paar Jahrzehnte dauern; aber man sollte rechtzeitig anfangen, darüber nachzudenken.

Sie haben sich eingehend mit dem Thema Kreativität befasst. Wie funktioniert Kreativität?

Ich kam zum Schluss, dass es den Aha-Effekt nicht gibt, auch wenn es manchmal so aussieht. Das habe ich selbst erlebt, als ich nochmals ein neues Mikroskop erfunden habe, mit dem man beispielsweise biologisches Material untersuchen kann: das Kraftmikroskop. Ich lag auf der Couch und von einem Moment auf den anderen habe ich – zack – gewusst: So muss es funktionieren. Aber zuvor hatte ich jahrelang immer wieder neue Ideen, die sich als Sackgasse erwiesen. Das hat mein Denken verändert und einen wichtigen Prozess in Gang gesetzt, der unterbewusst abläuft. Kreativität besteht aus einer Vielzahl von innovativen Schritten, ähnlich wie die Evolution. Es ist eine gedankliche Evolution.

Sie haben eine Firma gegründet. Was tut die?

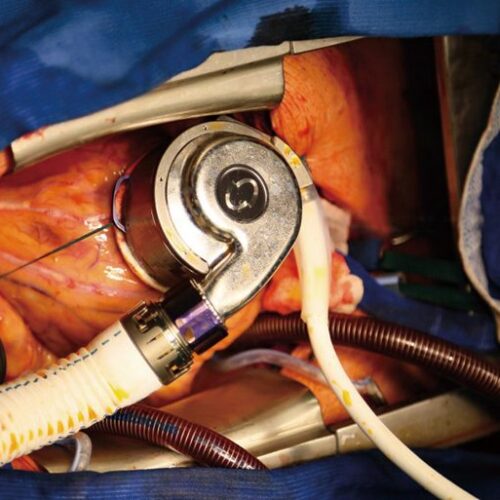

Wir befassen uns mit künstlicher Intelligenz in einem neuen Sinn. Wir versuchen, diesen erwähnten kreativen Prozess als Software umzusetzen. Der Computer soll Bilder verstehen ähnlich wie ein Mensch. Wenn man eine Zeitschrift anschaut, erkennt man beispielsweise auf einem Bild Räder; daraus schliesst man, dass das Drumherum, also der Kontext, ein Auto sein muss. Man bildet also eine Hypothese und bestätigt oder widerlegt sie. Solche Erkennungsprozesse bringen wir dem Computer bei. Wir untersuchen damit medizinische Bilder aus der Krebsforschung. Dabei geht es um riesige Datenmengen, welche die Maschine viel besser und schneller vermessen kann als der Mensch. Die Maschine erkennt Muster und kann voraussagen, welche Wirkung ein Medikament haben wird. Mit dieser Bildanalyse in der Medizin gelten wir weltweit als führend.

Sie sind im Pensionsalter. Warum arbeiten Sie weiter?

Ich gestalte gern, egal ob es Physik ist, Informatik oder etwas anderes. Beim Fussball habe ich irgendwann festgestellt, dass mir alle Gelenke weh tun. Ähnliches passiert wahrscheinlich eine Tages auch bei den geistigen Tätigkeiten. Ich könnte mir aber gut vorstellen, künstlerisch tätig zu sein. Ich male und bildhauere als Hobby und habe früher in einer Band Gitarre gespielt und komponiert. Ich könnte versuchen, Maschinen in die Kunst einzubringen. Das wäre faszinierend. Kann man einer Maschine beibringen, ein Bild zu malen, ein Künstler zu werden?