Wo könnte man besser mit einem Informatik-Pionier über die ungeheure Verbreitung des Computers im modernen Alltag sprechen, als in einem Computer- Shop, kurz vor Weihnachten? «Ich hasse Konsumtempel», lautet die Antwort von Niklaus Wirth auf diesen Vorschlag hin. Doch dann lässt er sich doch zu einem Besuch im Apple-Store an der Zürcher Bahnhofstrasse überreden. Und so kommt es, dass einer der weltweit bedeutendsten Informatiker im Alter von achtzig Jahren zum ersten Mal ein iPad in den Händen hält. «Faszinierend», sagt der emeritierte ETH-Professor, während er neugierig über den Touchscreen streicht. Um ihn herum wuselt eine Horde Kinder; alle versuchen, ein freies Gerät von den Verkaufstischen zu ergattern. Der Shop ist voller Kunden, das Weihnachtsgeschäft läuft wie geschmiert. Hätte Niklaus Wirth in den Siebzigerjahren mehr Sinn fürs Wirtschaftliche gehabt, könnte dies vielleicht sein Laden sein. Ob ihn das heute wurmt? «Überhaupt nicht», sagt der Mann, der an der ETH Zürich einen Personal Computer gebaut hatte, lange bevor Apple und IBM mit solchen Geräten auf den Markt gekommen sind. «Das Geschäft hat mich nie interessiert», fügt er bei. «Mir ging es immer um Wissenschaft und Technik.»

Dass in den Apple-Computern bis 1994 immer auch ein Stück von Niklaus Wirths grösster wissenschaftlicher Leistung drinsteckte, weiss der Verkäufer, der uns bedient, nicht. Darum erzählen wir hier die Geschichte nun der Reihe nach.

Der 1934 geborene Niklaus Wirth besucht das Gymnasium in Winterthur. Ein Jahrgang unter dem nachmaligen Nobelpreisträger Richard Ernst. Wirth studiert Elektroingenieur an der ETH. Doch schnell wird klar, dass er das, was ihn interessiert, in der Schweiz nicht machen kann. Er will lernen, wie man Computer baut. Nach Abschluss des Studiums im Jahr 1959 heiratet er und wandert nur eine Woche nach der Hochzeit zusammen mit seiner Frau nach Kanada aus. Nach einem Jahr als Assistent an der Université Laval zieht er für die Dissertation nach Berkeley in Kalifornien (USA). Dort stösst er zu einer Gruppe, die einen neuen Compiler schreiben will: ein Programm also, welches die Programmiersprache in Maschinensprache übersetzt. «Das Ganze war aber so komplex und zusammengewurstelt, dass nur eine einzige Person den Überblick hatte», erinnert sich Niklaus Wirth. «Das hat mich gestört. Ich fand, es gehöre etwas Ordnung in dieses Chaos.» Damit war das Thema für die Doktorarbeit gefunden – und auch die Passion, die Wirths berufliches Leben bestimmen sollte: die Liebe zur Klarheit und Einfachheit.

«Niklaus Wirth hält es nicht aus an Sitzungen. Er konzentriert sich lieber auf das Wesentliche.»Carl August Zehnder, ehem. Professor der ETH und langjähriger Freund

Schnell wird man in den USA auf den jungen Schweizer aufmerksam, der immer nach der schlankesten Lösung strebt. Er wird von der International Federation for Information Processing (IFIP) eingeladen, an einem Nachfolger der damals gebräuchlichen Programmiersprache Algol 60 mitzuarbeiten. Eine Sprache notabene, die 1958 am Institut für angewandte Mathematik der ETH Zürich entstand und als Meilenstein in der Geschichte der Informatik gilt. Noch heute sind viele der gängigen Programmiersprachen mit Algol verwandt. Doch Wirth hat die Arbeit an deren Weiterentwicklung frustriert. «Niklaus hält es nicht aus an Sitzungen», sagt der emeritierte Informatik-Professor der ETH und Wirths langjähriger Freund Carl August Zehnder. «Er hasst ‹Komiteesprache›, konzentriert sich lieber auf das Wesentliche.»

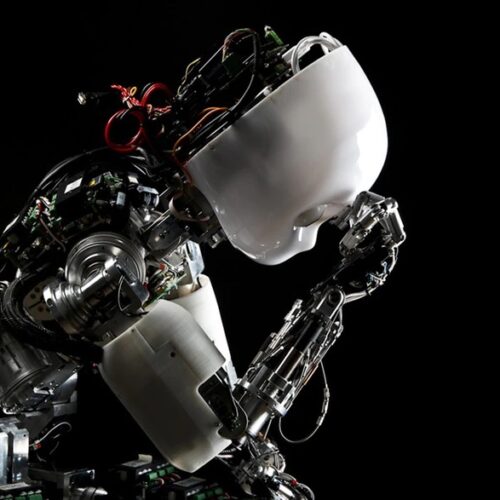

Niklaus Wirth als junger Mann.

An der entscheidenden Sitzung der IFIP setzte sich dann ein Professor aus Amsterdam durch; die von Niklaus Wirth eingebrachten Ideen wurden verworfen. Wirth erzählt dies ohne jede Bitterkeit. So entstand Algol 68, welches Wirth «viel zu komplex und akademisch» fand. Er arbeitete alleine weiter. Zwei Jahre später – im Jahre 1970 – präsentierte er seine eigene Programmiersprache und nannte sie zu Ehren des berühmten Mathematikers Pascal. Die Sprache ist so einfach und universell, dass sie sich weltweit als Lehrsprache etablierte und für Generationen von Schülern und Studierenden zum Einstieg in die Informatik wurde. Sie bildete die Grundlage für kommerziell erfolgreiche Produkte, wie etwa das berühmte Grafik-Programm Photoshop, und auch das Betriebssystem der Apple-Computer beinhaltete viele Jahre lang Elemente aus Pascal, die erst fallen gelassen wurden, als Apple 1994 ein eigenes Betriebssystem einführte.

Von heutiger Software redet Niklaus Wirth abschätzig als «Fatware». Es sei alles viel zu kompliziert, zu verworren und mit undurchsichtigen Tricks programmiert.

1968 kehrt Wirth an die Eidgenössische Technische Hochschule zurück, wo er Carl August Zehnder kennen lernt und bis 1999 als Professor für Informatik lehrt und forscht. Die beiden gelten als Gründerväter des ETH-Departements für Informatik, dessen erster Leiter Zehnder wird, gefolgt von Wirth. «Er wollte diesen Posten zuerst nicht», erinnert sich Carl August Zehnder. «Doch ich sagte, er müsse es tun. Ich helfe ihm bei allem, was er nicht gerne tut. Ich war der Manager und Verkäufer, Niklaus lieferte die Substanz.»

«Zweimal zwei Jahre Departementsleiter war genug», sagt Wirth. Viel lieber widmete er sich der Lehre und Forschung.

In seinem Schaffen folgten viele weitere Programmiersprachen wie Modula, oder Oberon. Diesen war zwar nicht der gleiche Erfolg beschieden wie Pascal; aber noch heute hat Wirth auf seinem Rechner das Betriebssystem Oberon laufen und veröffentlicht regelmässig Updates, die er im Web gratis zur Verfügung stellt. Mit Software-Patenten hätte er reich werden können. Doch auch hier zeigt sich: Das Geschäft hat ihn nie interessiert.

Tatsächlich hätte eines von Niklaus Wirths Projekten sogar das Potenzial gehabt, die Welt zu verändern. Mit dem richtigen Instinkt könnte Niklaus Wirth eine Ikone sein – anstelle von Steve Jobs. Doch es kam anders. Das entscheidende Erlebnis war ein Sabbatical 1976/77 im Xerox-Forschungslabor Palo Alto. Wirth hat dort Dinge gesehen und Ideen entwickelt, welche der Informatik ein völlig neues Konzept gaben. Bis dato arbeitete man auf Grossrechnern. «Das war furchtbar umständlich», erzählt Wirth. «Man brachte Lochkarten ins Rechenzentrum; dort wurde über Nacht gerechnet, und am nächsten Morgen bekam man die Resultate auf einem Stapel Papier ausgehändigt. War in der Programmierung ein Fehler, war die ganze Rechnerei umsonst.» Zwar gab es auch an der ETH erste dezentrale Arbeitsstationen, doch die hingen alle am Zentralrechner und waren furchtbar langsam.

Bei Xerox sah Wirth den Prototyp eines Computers namens Alto. Die Eingabe erfolgte nicht nur über die Tastatur, sondern auch über ein neuartiges Instrument namens «Maus». Texte und Grafiken konnten am Bildschirm in mehreren «Fenstern» dargestellt werden. Maus und Fenster waren neue Begriffe in der Welt der Computer, die erst ab 1984 mit der Einführung des Macintosh weite Verbreitung finden sollten. Kein Wunder: auch Apple-Gründer Steve Jobs hatte sich bei Xerox inspirieren lassen.

Alto hatte es Wirth angetan, doch es gab ihn nicht zu kaufen. Das höchste der Gefühle war der Prototyp einer Maus, die man ihm bei Xerox zum Abschied schenkte.

«Die Studenten kamen sogar am Abend und am Wochenende ans Institut, um zu arbeiten.»Niklaus Wirth

Zurück an der ETH wollte Wirth eine neue Art des Umgangs mit dem Computer ermöglichen: dezentral und interaktiv sollte er sein. Jeder Benutzer arbeitet an seinem eigenen Computer und erhält von der Maschine unmittelbare Rückmeldung. Doch solche Rechner gab es nicht und selbst grosse Hersteller wie IBM glaubten nicht an dieses Konzept. Also baute Wirth zusammen mit seinem Team einen eigenen «Personal Computer» (PC). Lilith nannte er das Gerät. Es verfügte über Tastatur, Maus und einen grafikfähigen Bildschirm in der Grösse einer A4-Seite im Hochformat. Ganz wichtig war, dass die Hard- und die Software untrennbar aufeinander abgestimmt entwickelt wurden. Auf den Namen für das System habe ihn ein befreundeter Psychiater gebracht. Lilith war Adams erste Frau, die er aus dem Paradies vertrieb, weil sie sich ihm nicht unterordnen wollte. Die Verstossene rächte sich, indem sie fortan Kinder frass und Männer verführte. So wie im Mythos die Männer der Lilith verfallen seien, so sei es seinen Assistenten mit der neuen Maschine ergangen, erzählt Wirth. «Sie kamen sogar am Abend und am Wochenende ans Institut, um zu arbeiten.»

Der erste PC der Geschichte: Lilith. Hier ausgestellt im Museum für Kommunikation in Bern.

Bis 1980 entstanden zwei Prototypen, dann eine erste Serie. Die Idee, Lilith auf den Markt zu bringen, stammt von Heinz Waldburger, vormals Informatik-Chef bei Nestlé. Dazu gründete er die Firma Diser. «Doch Waldburger wollte zu viel aufs Mal», sagt Zehnder. «Firmensitz in Vevey, Entwicklungslabor in Zürich und Massenfertigung in den USA.» Das Unternehmen scheiterte. Je nach Quellen war nach etwa 300 verkauften Exemplaren 1983 Schluss. Im Jahr darauf kam Apple mit dem Macintosh auf den Markt – und machte den persönlichen Computer mit grafischer Benutzeroberfläche massentauglich.

Niklaus Wirth hat es nicht gestört. «Mir geht es gut. Die ETH zahlte einen rechten Lohn. Und etwas Bescheidenheit hat noch nie geschadet», sagt der Pionier, der von Universitäten auf der ganzen Welt insgesamt 12 Ehrendoktor-Titel empfangen hat; der alle Preise gewonnen hat, die es auf dem Gebiet der Informatik zu gewinnen gibt und dessen Wirken von Wikipedia in 37 Sprachen gewürdigt wird.

Dann kommen wir nochmals auf den Besuch im Apple-Store zu sprechen. «Vielleicht», so überlegt sich einer der Urväter der Informatik, «wünsche ich mir so ein iPad zu Weihnachten.» Und dann erzählt er von einer seiner beiden Töchter, die ein Lebensmittelgeschäft mit Spezialitäten führe und alles über das iPhone erledige. Sie lache ihn wegen seines «kurligen» Mobiltelefons aus. «Daddy», ermahne sie ihn immer wieder, «Du musst mit der Zeit gehen!»