Im Jahr 2007 sah Bjørn Gitle Hauge das Hessdalen-Licht zum ersten Mal. Er beobachtete es aus einer Entfernung von rund 7 Kilometern, rund 30 Minuten lang. «Das Licht war so gross wie ein Auto und schwebte über einen Hügel, wobei es die Umgebung beleuchtete», erzählt er. Seither hat der norwegische Ingenieur das Phänomen immer wieder beobachtet. Und er hat es mehrmals aufgezeichnet, mit Film- und Videokameras, mit Radar sowie Geräten, welche das elektromagnetische Spektrum eines Signals abbilden können.

Auf der Website des Hessdalen-Projekts gibt es Dutzende von Videoaufnahmen. Auf einigen ist nur ein kurzes Flackern am Himmel zu sehen, ein verzerrter Lichtpunkt, der auftaucht und sogleich wieder verschwindet, andere Videos zeigen Lichtbälle, mal orange, mal bläulich, die über eine ländliche Landschaft schweben wie Raumschiffe. Es ist kein Wunder, dass Ufologen das Hessdalen-Tal, das sich rund 130 Kilometer südlich von Trondheim befindet, als Landezone von Aliens bejubeln und bisweilen in Massen in das verschlafene norwegische Hochtal strömen.

Unbekannter Mechanismus

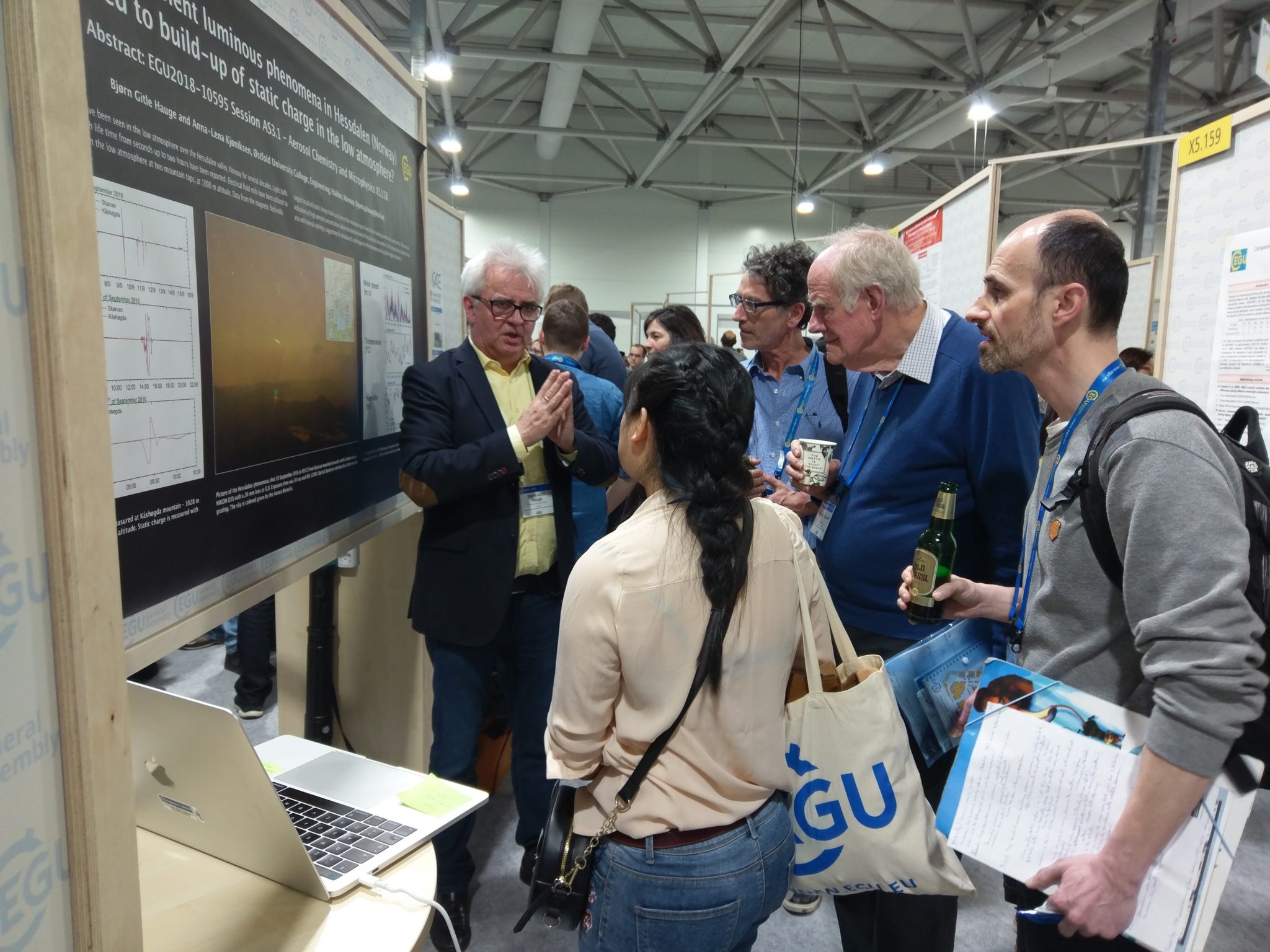

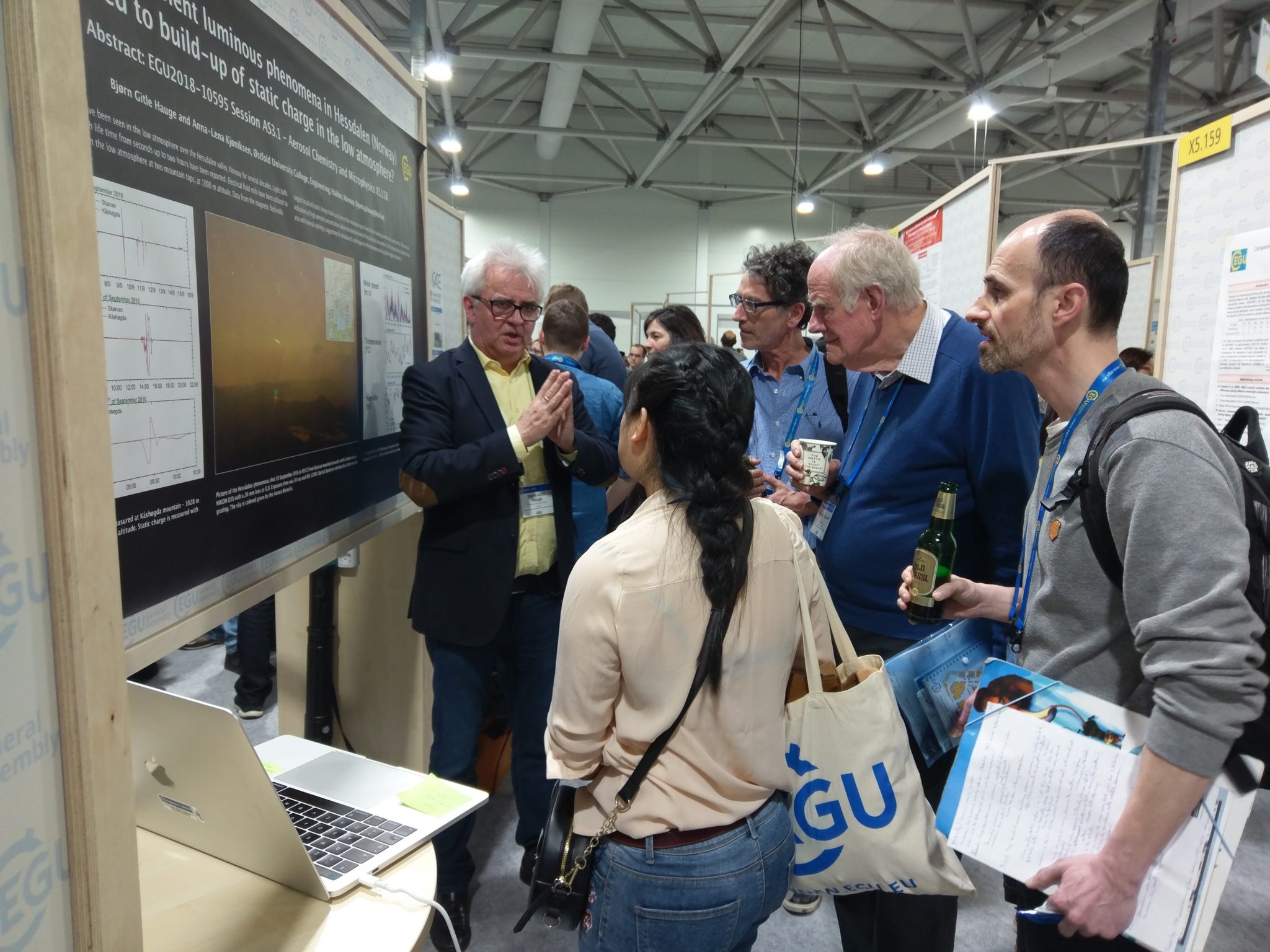

Sehr zum Unmut von Hauge, wie er im Interview mit higgs über Skype betont. Er nennt sie «nut jobs» – Spinner. «Das ist wie ein religiöser Kult, die denken tatsächlich, sie würden dort Ausserirdische antreffen», sagt Hauge verächtlich. «Dabei ist es ein natürliches elektromagnetisches Phänomen, dessen Mechanismus wir noch nicht entschlüsselt haben.» Dass das Hessdalen-Lichtphänomen keine Spinnerei ist, zeigt sich vor allem daran, dass es regelmässig aufgezeichnet wird, dass Daten daraus gewonnen werden und verschiedene Wissenschaftler von europäischen Universitäten Resultate hierzu in Fachzeitschriften veröffentlichen. «Jedes Jahr können wir unsere neu gewonnenen Erkenntnisse am EGU-Kongress in Wien vorstellen», erklärt Hauge, der an der Hochschule Østfold in Fredrikstad Ingenieurwissenschaften lehrt. EGU steht für European Geosciences Union. Dabei handelt es sich um eine interdisziplinäre wissenschaftliche Gesellschaft für Forschende, die in den Geowissenschaften und benachbarten Fachgebieten arbeiten. Die Vereinigung gibt rund 16 Zeitschriften heraus, dessen Artikel peer-reviewed sind, also von unabhängigen Forscherkollegen auf Mängel untersucht werden.

Blick vom Berg Finsåhøgda hinab auf das Hessdalen-Tal: Der Student Kamyar Darbandi ist mit Bjørn Gitle Hauge, dem Mann hinter der Kamera, auf Forschungsexpedition.

Das Phantom auf dem Radar

Die bisher gesammelten Daten zum Hessdalen-Phänomen verraten den Forschern einiges: Die Lichter sind lautlos und geben offenbar keine Hitze, ja nicht mal Wärme ab. Sein Kollege Erling Petter Strand habe einmal ein Licht beobachtet, das auf einer Schneefläche gelandet sei, erzählt Hauge. Der Schnee sei dabei nicht geschmolzen. Dafür ergab die Auswertung von Bodenproben, dass an der Landestelle sämtliche Bodenmikroben getötet worden waren. Weiter kann das Licht offenbar unsichtbar werden: Es gäbe Radardaten, so Hauge, die Bewegungen am Himmel zeigten – die Forscher sahen jedoch nichts.

Bjørn Gitle Hauge stellt seine Forschungsergebnisse zum Hessdalen-Phänomen am Kongress der European Geosciences Union vor.

Dass Radardaten vorhanden sind, deutet daraufhin, dass die Lichtobjekte eine Masse haben. Hauge und seine Kollegen sind der Ansicht, dass sie aus Plasma bestehen, ähnlich wie auch die Polarlichter. Wenn ein Gas ionisiert, bildet es eine Wolke aus Ionen und Elektronen, genannt Plasma, die Energie in Form von Licht freisetzt. Es ist bekannt, dass Plasmen Bakterien abtöten und kühl sein können. Und Plasmen müssen kein sichtbares Licht abgeben – manchmal leuchten sie bloss in den infraroten oder ultravioletten (UV) Bereichen des Lichtspektrums, die für den Menschen unsichtbar sind. Genau hierzu hat Hauge in diesem Frühling geforscht. «Wir haben UV-Kameras installiert und wollen versuchen, dadurch weitere Indizien für einen Ionisierungsprozess zu sammeln. Denn dieser würde UV-Blitze und blaue Wolken kreieren, die mit den Kameras aufgezeichnet werden könnten.»

Forschen unter Extrembedingungen

Das Forschungsprojekt zum Hessdalen-Phänomen besteht schon seit den 80er-Jahren. Erling Petter Strand, ein Computeringenieur am Østfold-College, erfuhr 1982 von den seltsamen Lichtphänomenen. Weil niemand eine Erklärung dafür hatte, trommelte er eine Gruppe von befreundeten Forschern zusammen und ging der Sache nach. Bei der ersten Expedition sahen die Teilnehmer die Lichter rund 200 Mal. Sie suchten nach naheliegenden Erklärungen: Waren es die Scheinwerfer von fahrenden Autos? Flugzeuge? Eine Art Polarlicht? «Diese Erklärungen schlossen wir nach und nach aus», sagt Hauge. Die Forscher filmten die Lichter, feuerten mit Lasern auf sie, verfolgten ihre Bewegungen mit dem Radar und führten eine Reihe von Tests durch. Sie kamen zum Schluss, dass das Phänomen echt ist. Aber die Ursache dafür fanden sie nicht heraus. Seit 2000 kehren die Forscher jedes Jahr nach Hessdalen zurück und bringen jeweils neue Ideen, Instrumente und Kollegen mit. Das unberechenbare arktische Klima im Hochtal sei eine grosse Herausforderung, sagt Hauge. Oftmals sind die Forschungsstationen nur mit dem Schneemobil oder per Skier erreichbar. Einmal, so erzählt er, habe ein Schneesturm ihre Kameraausrüstung weggefegt. Doch aufgeben ist kein Thema, zumal sie einer Erklärung schrittweise näher kämen.

Eine natürliche Batterie

Inzwischen haben die Forscher eine Reihe von Erklärungsansätzen, die sich zum Teil ergänzen, zum Teil auch widersprechen. Vieles deute darauf hin, dass es sich um eine Art Kugelblitz aus Plasma handelt. 2012 gelang es einem Team von chinesischen Wissenschaftlern, einen Kugelblitz aufzuzeichnen. Während eines Gewitters schlug ein Blitz im Boden ein und erzeugte eine rund fünf Meter breite, leuchtende Kugel, die über eine Sekunde lang schwebte. Die Spektralanalyse zeigt, dass die Kugel Silizium, Eisen und Kalzium enthielt. Interessanterweise zeigt das Spektrum der Hessdalen-Lichter auch die Anwesenheit von Silizium und Eisen sowie von Scandium.

Jedoch passt die Kugelblitz-Theorie nicht hundertprozentig. Kugelblitze entstehen bei Gewittern, in Hessdalen korrelieren die Lichter jedoch nicht mit Unwettern. «Es muss irgendwo eine Energiequelle geben, die die Kraft eines Blitzschlags hat», folgert Hauge. Vielleicht gäbe es etwas an der Geologie oder dem Klima des Tals, das es ermögliche, eine enorme elektrische Ladung zu erzeugen. Diese Energiequelle hat ein Kollege, Jader Monari vom italienischen Institut für Radioastronomie in der Nähe von Bologna, vielleicht identifiziert. Er hat aufgrund von Messungen festgestellt, dass das Tal selbst eine gigantische natürliche Batterie darstellt. 2011 analysierte Monari Gesteinsproben aus Hessdalen und fand heraus, dass die eine Talseite reich an Zink und Eisen und die andere reich an Kupfer ist. Ein Jahr später erfuhr er ausserdem von einer Schwefelmine im Talboden. «Auf der einen Seite Zink und Eisen, auf der anderen Seite Kupfer und in der Mitte Schwefel im Wasser: Das ist eine perfekte Batterie», erklärt Monari. Der Astrophysiker, der die Lichter auch schon selbst gesehen und gefilmt hat, schlägt in seinem Artikel vor, dass diese einzigartige Geologie auf zwei Arten zu den Lichtern beiträgt. Erstens liefert sie ionisierte Gasblasen, die entstehen, wenn schwefelhaltige Dämpfe mit der feuchten Luft des Tales reagieren. Zweitens bildet sie elektromagnetische Feldlinien im Tal, die die Blase bewegen könnten. Seine Forschung hierzu betreibe er weiter, sagt Monari, allerdings aufgrund anderer Projekte nur sporadisch.

Hauges Kollegin, die Ingenieurin Anna-Lena Kjøniksen, im Base Camp der Forschungsexpedition. Im Hintergrund rechts sieht man die Messgeräte, Kamera und Radar.

«Nebst den Gasen schauen wir nun vor allem auf die Aerosole», sagt Hauge, also dem Gemisch aus festen oder flüssigen Schwebeteilchen, die sich an ein Gas binden. Aerosole können ebenfalls stark elektrisch geladen sein. «Vielleicht gibt es einen weiteren Prozess im Boden, den wir noch nicht kennen», sagt Hauge. «Ein Prozess, der solche geladene Teilchen in die Luft befördert, wo sie sich dann entladen.» Damit wäre dann zumindest in der Theorie klar, woraus die Lichter bestehen, nämlich aus einem ionisierten Gas, an das sich Aerosol-Partikel gebunden haben. Doch eine ganz andere Frage sei, was genau die Lichter zusammenhält, sagt Hauge: «Was kann einen Lichtball so gross wie ein Auto für mehrere Stunden elektrifizieren und in Bewegung halten? Und warum expandiert er nicht, warum steigt er nicht auf? Wir wissen es noch nicht.»

«Es braucht einen grösseren Effort»

Die Ungewissheit, die verschiedenen, teils spekulativen Erklärungsansätze sind sicherlich ein Hauptgrund dafür, dass das Hessdalen-Projekt noch immer auf wenig Resonanz bei Wissenschaftlern weltweit stösst. Auch bei Schweizer Fachpersonen überwiegt die Zurückhaltung. Stellvertretend die Meinung von Thomas Schildknecht, Leiter der Abteilung optische Astronomie am astronomischen Institut der Uni Bern. «Es ist sicherlich so, dass die Forscher versuchen, mit wissenschaftlichen Methoden das Phänomen möglichst gut zu dokumentieren», sagt Schildknecht auf Anfrage. Er erachte das Projekt und die leitenden Forscher grundsätzlich als seriös. Zugleich stellt er in Zweifel, dass die Forscher die Suche nach naheliegenden Erklärungen für die Lichter erschöpft haben. «Sie müssten in jedem einzelnen Fall ausschliessen können, dass das Licht nicht von Flugzeugen, Scheinwerfern, Drohnen oder anderen bekannten Quellen verursacht wird. Ich frage mich, ob dieses Ausschlussverfahren wirklich konsequent gemacht wird.» Doch er selbst schliesst nicht aus, dass in Hessdalen ein neuartiges atmosphärisches Phänomen beobachtet wird: «Neuentdeckungen können gemacht werden, auch heute noch. Es gibt Beispiele aus jüngerer Vergangenheit, etwa die sogenannten Sprites.» Dabei handelt es sich um ein Blitzphänomen, das oberhalb von Gewitterwolken in 80 bis 100 Kilometern Höhe beobachtet werden konnte. «Bis vor 20, 30 Jahren haben wir das noch nicht gekannt.» Schildknecht spricht sich dafür aus, das Hessdalen-Phänomen seriös und umfassend zu untersuchen. «Es braucht sicherlich einen grösseren Effort, um bei dieser Frage weiterzukommen. Leider ist die Tendenz bei Forschern so, dass eher Fragen untersucht werden, die in absehbarer Zeit Publikationserfolg bringen.»