Sein grösster Traum ist es, einmal die Bodenstation der Apollo 13 zu besuchen. Vom Weltraum und seinen Fahrzeugen war der zehnjährige Jannick schon fasziniert, bevor er zusammen mit seinem Vater den Film über die legendäre Mondexkursion gesehen hat. Mit seinem Vater? Jawohl, Jannick nennt seine Adoptiveltern selbstverständlich Papa und Mama und auch sonst deutet nichts darauf hin, dass es sich bei der Familie T. um etwas anderes als eine ganz normale Familie handeln könnte. Auch dass sie ihren vollständigen Namen für sich behalten und nicht fotografiert werden möchten, ist ein normaler Wunsch nach familiärer Privatsphäre.

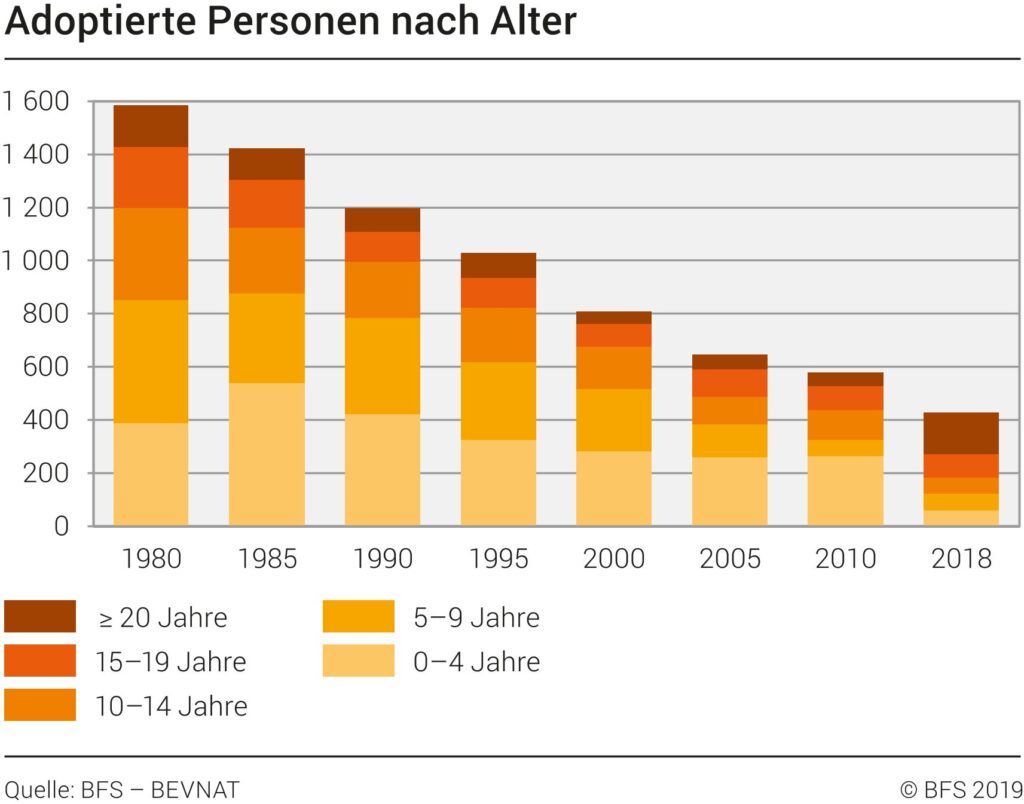

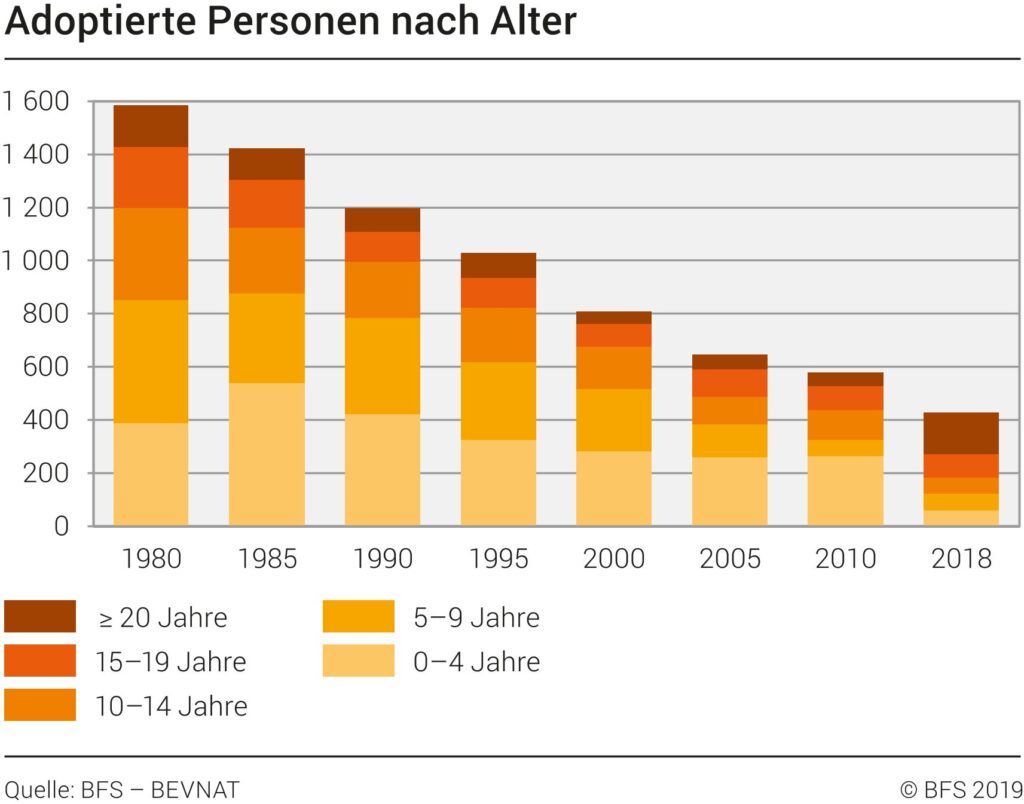

In ihrem Alltag habe das Thema Adoption keine Bedeutung. Man identifiziere sich mit dieser Familienform, erzählt die Mutter, und damit werde sie zu einer Normalität. Manchmal staune sie aber schon, wie normal diese Situation sein könne. Tatsächlich – vor allem wenn man sich vergegenwärtigt, wie alles angefangen hat. Dass sie beide unbedingt Kinder haben wollen, war dem Ehepaar T. immer klar. Geklappt hat es jedoch weder auf natürliche Weise noch durch das Ausschöpfen der medizinischen Möglichkeiten. Es war eine lange, schwierige Zeit, doch sie konnte das Ehepaar nicht von seinem grossen Wunsch abbringen. So kam irgendwann das Thema Adoption auf den Tisch, und nach sorgfältigem Abwägen liessen sich die beiden auf die Liste adoptionsbereiter Paare setzen. So recht daran geglaubt, dass es tatsächlich zu einer Adoption kommen würde, haben sie jedoch nicht, zu hoch sind die gesetzlichen Hürden in der Schweiz und entsprechend tief die Zahlen der realisierten Adoptionen (siehe Grafik).

Umso überraschender war deshalb, dass Herr und Frau T. schon nach wenigen Monaten zum ersten Mal in die engere Auswahl kamen. Wird ein Kind zur Adoption freigegeben, wählt die Vormundschaft vier Elternpaare aus, von denen eines am Schluss des Verfahrens damit betraut wird, das Kind zu sich zu nehmen und für dieses zu sorgen. Dabei gibt es zwei verschiedene Varianten von Adoptionen, die offene und die geschlossene. Bei der offenen Adoption bleibt der Kontakt zur leiblichen Mutter oder beiden leiblichen Elternteilen bestehen und muss regelmässig gepflegt werden – unter Umständen nicht für alle Beteiligten eine einfache Situation. Bei der geschlossenen Adoption hingegen gibt es keinen Kontakt zu den biologischen Eltern. Das zur Adoption freigegebene Kind kann ihn wünschen, wenn es volljährig ist, jedoch nicht gegen den Willen der leiblichen Eltern darauf bestehen. Ebenfalls entscheiden bei der geschlossenen Adoption die leiblichen Eltern darüber, was und wie viel die Adoptiveltern und das zur Adoption freigegebene Kind über seine Herkunft erfährt.

Beim ersten Auswahlverfahren, bei dem das Ehepaar T. berücksichtigt wurde, handelte es sich um eine offene Adoption. Heute sind sie froh, dass sie schlussendlich nicht ausgewählt wurden. Sie hätten sich zwar auch mit einer offenen Adoption arrangiert, doch so wie es schlussendlich gekommen ist, ist es ihnen lieber.

Denn bereits ein Jahr später klingelte das Telefon erneut und von da an ging alles ganz schnell. Herr und Frau T. besuchten den kleinen Jannick täglich bei seinen Übergangspflegeeltern, Frau T. kündigte von einem Tag auf den anderen ihre Arbeitsstelle und gemeinsam richteten die werdenden Eltern in Windeseile das Kinderzimmer ein. Zwei Wochen später waren sie bereits die Mutter und der Vater von Jannick. Das Büblein war damals vier Monate alt und quickfidel – Ruhe und Schlaf sind für Jannick bis heute eher nebensächlich. Verantwortlich dafür sind vor allem seine unbändige Energie, aber zeitweise auch Ängste, die ihn auf Trab halten. Ängste, nicht willkommen oder geliebt zu sein, wie sie viele Kinder in der frühen Kindheit ab und zu erleben, Adoptivkinder aber vermutlich aufgrund des frühen Bruchs in ihrem Leben noch verstärkt.

Wie ist das für Eltern, wenig oder gar nichts über die Herkunft ihres Kindes zu wissen? «Am Anfang hätten wir gerne mehr über Jannicks Eltern gewusst, aber heute ist das kein Thema mehr. Wenn man Kinder adoptiert, rechnet man damit, dass es Überraschungen geben kann und es auch mal schwierig wird. Wir wissen nicht genau, welche Eigenschaften Jannicks auf Vererbung zurückgehen oder ob er gewisse Züge wegen der Adoption entwickelt hat», erklärt die Mutter.

Jannick hat knapp zwei Jahre, nachdem er zu Frau und Herr T. gekommen war, noch eine jüngere Schwester erhalten – auch sie ist adoptiert. Die Geschwister lieben einander, sind aber so komplett unterschiedlich veranlagt, dass es öfter mal zu Reibereien kommt. «Wir lieben unsere Kinder über alles und gehen mit den beiden nicht anders um, als wenn es unsere eigenen Kinder wären. Klar wende ich viel Zeit und Energie für die beiden auf. Ich will es ja auch geniessen, Kinder zu haben, nachdem wir zuerst lange Zeit keine hatten. Und es ist schon so, dass man es perfekt machen möchte, wenn man Kinder adoptiert, denn man will ja, dass sie ein gutes Leben haben und einen guten Start», erzählt die Mutter, die nach zehn Jahren, in denen sie ganz bei den Kindern war, bald wieder in einem kleinen Pensum auswärts arbeiten wird.

Bei Familie T. wurde von Anfang an völlig offen über das Thema Adoption gesprochen. Jannick konnte alle Fragen stellen, die er hatte, oder auch keine, wenn es für ihn gerade kein Thema war – und das ist es grossmehrheitlich. Wenn er darüber sprechen mag, geschieht das oftmals ziemlich unverhofft. So erzählt er auch mal fast völlig Fremden, dass er adoptiert wurde, und auf der anderen Seite möchte er nicht, dass es in der Schulklasse alle wissen. Die Eltern überlassen die Entscheidung, wem er was über seine Adoption erzählt, ganz ihrem Sohn. Dieser sagt über seine Situation als Adoptivkind kurz, klipp und klar: «Für mich ist es in Ordnung, so wie es jetzt ist», und wendet sich seiner Spielzeugrakete zu.

Die meiste Zeit über sind die T.s eine ganz normale Familie mit zwei Kindern, von denen nur nahe Freunde und die Verwandtschaft wissen, dass sie adoptiert sind. Aber zweimal jährlich sind sie eine Familie, die an den Treffen des Adoptivelternvereins teilnimmt. An diesen Treffen kann sich das Ehepaar T. mit anderen Adoptiveltern austauschen und die Adoptivkinder können miteinander spielen. Denn es gibt trotz aller Normalität in Adoptivfamilien Erfahrungen, die man nur mit Familien teilen kann, die auch Kinder adoptiert haben. Und es gibt Herausforderungen, denen sich nur Adoptiveltern stellen müssen. Zum Beispiel der Frage nach den leiblichen Eltern, die fast alle Adoptivkinder irgendwann stellen. Manche schon ganz früh, andere erst in der Pubertät oder kurz danach und wieder andere erst dann, wenn sie kurz davor sind, selbst eine eigene Familie zu gründen.

Mit welchen Gefühlen denkt die Mutter von Jannick daran, dass ihre Kinder dereinst mehr über ihre Herkunft werden wissen möchten? «Irgendwann will wahrscheinlich jeder Mensch seine Wurzeln kennenlernen. Vielleicht denkt man dann auch, dass einem etwas fehlt. Oft will man die Eltern einfach mal sehen und dann ist es gut. Ich sehe da keine Probleme. Das wird sicher eine interessante Zeit. Ich bin gespannt darauf und hoffe, dass es angenehm sein wird.» In der offenen, liebevollen Atmosphäre, in der Jannick und seine Schwester in ihrer Familie aufwachsen dürfen, ist es tatsächlich schwer vorstellbar, dass es irgendwann Probleme geben könnte, die diese Familie nicht gemeinsam lösen wird.

«Viele Familien haben heute mehr als eine Wurzel»

Was braucht es, damit Adoptionen gelingen? Erziehungswissenschaftler Samuel Keller über gute Voraussetzungen für Adoptivfamilien.

Samuel Keller

Samuel Keller ist Dozent und Projektleiter am Institut für Kindheit, Jugend und Familie des Departements Soziale Arbeit der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW.

Samuel Keller, was braucht es, damit eine Adoptivfamilie so zusammenwachsen kann wie eine Familie mit leiblichen Kindern?

Zuerst muss gesagt werden, dass auch jede leibliche Familie ganz unterschiedlich gut oder schlecht zusammenwächst. Das geschieht weder automatisch noch immer gleich. Unsere Studien und weitere zu Familien mit adoptierten Kindern haben darüber hinaus gezeigt, dass denjenigen Familien der Aufbau von verlässlichen Beziehungen besser gelingt, die dem Kind als Kind, das es ist, genügend Raum lassen. Das heisst auch, sich nicht immer mit anderen zu vergleichen, sich nicht von vorgefertigten Bildern – weder ideellen Wünschen noch defizitären Ängsten – leiten zu lassen. Man muss deshalb vor allem bereit sein, sich auf einen Menschen einzulassen. Das benötigt genügend Zeit, Achtsamkeit und Geduld sowie eine angemessene Bereitschaft, Unterstützungsangebote durch Dritte nicht als Scheitern zu deuten.

Können adoptierte Kinder gleich starke Wurzeln bilden und gleich tiefe Beziehungen zu ihren Adoptiveltern entwickeln wie nicht adoptierte zu ihren Eltern?

Auch hier: Solche Gegenüberstellungen sind insofern ein Teil des Problems für viele Familien, die durch Adoption entstanden sind, weil man so dazu verleitet wird, das Normale als Ideal (Wurzeln und tiefe Beziehung) und sich selbst als anormal und entsprechend benachteiligt zu sehen. Solche Familien sehen dann oft zuerst Probleme anstatt die Ressourcen. Es handelt sich bei sogenannten Adoptivfamilien nüchtern betrachtet – wie übrigens bei vielen Familien heutzutage – um Familien mit mehr als einer Wurzel. Die Forschung zeigt, dass Kinder (und Familien) dann mehreren Wurzeln in ihrer Biografie positiven Sinn abgewinnen können, wenn sie dabei vom Umfeld unterstützt und bestärkt werden. Sobald die Koexistenz mehrerer Wurzeln bewusst oder unbewusst gegeneinander ausgespielt wird, wird es schwierig.

«Kinder und Familien können dann mehreren Wurzeln in ihrer Biografie positiven Sinn abgewinnen, wenn sie dabei vom Umfeld unterstützt werden», betont Erziehungswissenschaftler Samuel Keller.

Welches sind die grössten Herausforderungen, mit denen man bei der Adoption eines Kindes rechnen muss?

Man muss primär von den Bedürfnissen des Kindes ausgehen. Das ist viel einfacher gesagt als getan, weil diese nicht ohne Umwege zu erkennen sind. Und gerade in Familien mit Adoptionshintergrund werden sie zudem überlagert von vielen Idealen, Wünschen, Geschichten, Mythen und Halbwissen. Hinzu kommt ein Druck, den sich viele Eltern selbst auferlegen, dass man etwas besser, etwas perfekter sein muss als andere. Es gilt deshalb, fortlaufend gemeinsam eine gute Balance zu finden: zwischen einem unabhängigen Ausleben einer eigenen Familiennormalität und dem Wissen darum, dass in Lebenssituationen, in denen ebendiese Familien auf die Probe gestellt werden, früh genug eine Beratung beigezogen werden sollte. Das Ziel muss sein, dass man es gerade in kritischen Zeiten schafft, das Gemeinsame und Eigenständige an der Lebensgemeinschaft zu stärken.

Welche Rolle spielt es, dass man nichts oder wenig über die Herkunft eines Adoptivkindes weiss?

Eine grosse. Je mehr man weiss, desto mehr lässt sich dem Kind über seine Herkunft erzählen, desto mehr ermöglicht man es ihm, sich ein differenziertes Bild von sich zu erstellen. Damit beginnen sie übrigens schon lange vor der Pubertät! Wenn man wenig weiss, ist es wichtig, dass man auch dies offen kommuniziert, also auch erklärt, weshalb man wenig weiss. Aktuelle Aufarbeitungen von Inlands- und Auslandsadoptionen in der Schweiz zeigen, dass unterschiedliche Akteure im Adoptionsprozess oft weit mehr wussten – etwa über den Verbleib der Herkunftseltern –, als den Adoptiveltern und den Kindern erzählt wurde. Wenn dann dieses Wissen nach Jahren oder Jahrzehnten plötzlich auftaucht, kann das zu ernsthaften, existenziellen Krisen führen, die dem eigenen Leben den Sinn rauben können. Da braucht es zwingend eine neue Haltung, die bei der Recherche nach und Aufbewahrung von Herkunftsangaben von allen eine absolute Transparenz einfordert.

Haben alle Adoptivkinder irgendwann im Leben existenzielle Krisen aufgrund ihrer Adoption?

Nein, sicher nicht so pauschal! Man weiss – in Anlehnung an die obige Frage –, dass Kinder, die früher inkognito, also ohne darüber informiert zu werden, adoptiert worden sind, und mit 18 Jahren oder später zufällig davon erfahren haben, mehrheitlich grosse Mühe hatten, dieses neue Wissen in ihre Identität, in ihr konstantes Bild von sich selbst einzubauen. Auch haben viele Adoptivkinder vor ihrer Adoption herausfordernde Erfahrungen gemacht, die mit ein Grund für die Adoption waren und für spätere Krisen verantwortlich sein können. Diese können vor allem dann ausgeprägt werden, wenn man bei auffälligem Verhalten des Kindes nicht merkt, dass dahinter nicht zwingend eine Pathologie, sondern die Verarbeitung eines zentralen Lebensthemas stecken könnte. Das muss

schliesslich gemeinsam eingebettet und bearbeitet werden können.

Jannick und seine Schwester streiten sich oft. Typisch Adoptivkinder oder typisch Geschwister?

Typisch Mensch. Aber wenn sie immer als erstes zu hören bekämen, dass es mit ihrer Adoption zu tun haben könnte, würden sie diesen Umstand sehr gerne als Thema mit einbauen – auch im Streit mit Adoptiveltern und weiteren Personen – im Sinne eines Prüfens oder einer selbsterfüllenden Prophezeiung.

Was halten Sie von der Form der offenen Adoption?

Wie gesagt, offene Adoptionen entsprechen insofern einer wichtigen und richtigen Tendenz, als sie den Kindern und ihren Familien erlauben, mehrere Wurzeln als normal anzusehen. Und sie schützt davor, dass Adoptiveltern vergessen, mit der Adoption nicht (nur) einen eigenen Traum erfüllen, eine Herkunft komplett ersetzen oder jemanden retten zu wollen. Sie erinnert vielmehr daran, dass es primär um das Wohl des Kindes und folglich auch um Transparenz zu dessen Herkunft gehen muss. Gleichwohl: Gerade die hier genannten Themen zeigen, dass die Begleitung offener Adoptionen hochsensibel und anspruchsvoll ist. Da ist eine hohe Fachlichkeit Pflicht.

Warum wird die Frage nach den leiblichen Eltern bei fast allen Adoptivkindern früher oder später ein Thema, obwohl sie meist fürsorgliche Adoptiveltern haben?

Weil das kein Widerspruch ist, vielmehr im Gegenteil: Wenn Adoptivkinder früh solche Fragen stellen können und dürfen – es geht dabei oft nicht nur um «Eltern» im engen Sinne der mitteleuropäisch-idealisierten Kernfamilie, sondern auch um wichtige soziale Bezüge, um relevante Orte etc. –, ist das oft ein Hinweis dafür, dass sie Vertrauen haben zu den Adoptiveltern oder dass sie dieses prüfen wollen. Häufig zeigt sich nämlich erst in der Reaktion darauf, was die Adoptiveltern unter Fürsorglichkeit im besten Interesse des Kindes verstehen.