Das musst du wissen

- Die Rega testet in der Schweiz derzeit eine intelligente Rettungsdrohne, die bei Suchaktionen eingesetzt werden soll.

- Die Drohne ermittelt über selbstlernende Algorithmen, wo sich ein Mensch aufhält.

- In den USA stützt sich ein anderes Drohnen-Projekt auf die Verhaltensmuster von Menschen ab.

Eigentlich hätte sie den Medien im April vorgestellt werden sollen, doch die Pandemie hat das verhindert: Die Rega-Drohne. Sie ist die erste intelligente Drohne, die in der Schweiz zur Rettung von Menschen eingesetzt werden soll.

_____________

Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️

_____________

Die Drohne wird vermisste oder verletzte Personen im Gelände suchen –wenn zum Beispiel ein Wanderer am Abend nicht zurückkehrt. «Bei der Suche nach vermissten Personen ist das Wetter und die Uhrzeit oft ein limitierender Faktor», schreibt Sascha Hardegger, Projektverantwortlicher bei der Rega, auf Anfrage von higgs – für ein Gespräch stand er wegen den Hürden der Corona-Krise nicht zur Verfügung.

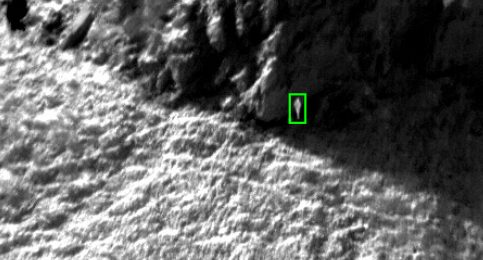

«Nun müssen wir nicht mehr warten, bis das Wetter bessert oder es Tag wird, sondern können die Drohne bei Nebel und Schneefall losschicken», schreibt er weiter. Diese fliegt dann eine vom Menschen bestimmte Route ab. Ein lernender KI-Algorithmus analysiert zeitgleich die Signale der Wärmebildkamera und der optischen Kamera. In unzähligen Testflügen wird der Algorithmus darauf trainiert, Menschen im Gelände zu erkennen – und das auf bis zu 150 Meter Entfernung. Die Bildbereiche, in denen der Algorithmus eine Person erkennt, übermittelt die Drohne an Rega-Mitarbeiter am Boden. Menschen schauen sich das Bild dann nochmal an – und geben die Koordinaten gegebenen Falls an einen Suchtrupp oder eine Helikopter-Crew weiter.

KI korrigiert Menschen

Den Algorithmus hat ein Team um Tobias Stegemann und Timo Hinzmann, vom Autonomous Systems Lab der ETH Zürich eigens für die Rega entwickelt. «Das ganze letzte Jahr haben wir verschiedene deep neural networks, also verschiedene KI-Algorithmen, ausprobiert», sagt Timo Hinzmann. Im Trial-and-Error-Verfahren sei so der selbstlernende Algorithmus schrittweise verbessert worden.

Das Grundproblem vom KI-Drohnen sei deren Zuverlässigkeit in unbekanntem Terrain. «Wenn das Netzwerk versucht, in einem Bereich zu detektieren, wo es noch nichts gelernt hat, dann gibt es keine Garantien, dass es das richtig macht. Selbstlernende Algorithmen sind im Allgemeinen schlecht im Extrapolieren.» Diesem Problem sind die Forscher im Fall der Rega-Drohne durch riesige Datenmengen beigekommen: «Wir mussten in Testflügen extrem viele Daten sammeln und diese dann annotieren, also händisch klassifizieren», sagt Hinzmann. Um die Annotation pro Sekunde zu erhöhen und zu automatisieren wurden eigens Programme geschrieben. Neue Datensätze – aufgenommen von der Rega-Drohne – wurden dann vom Team bearbeitet und auch auf externen Plattformen wie Amazon Mechanical Turk (MTurk) in Auftrag gegeben.

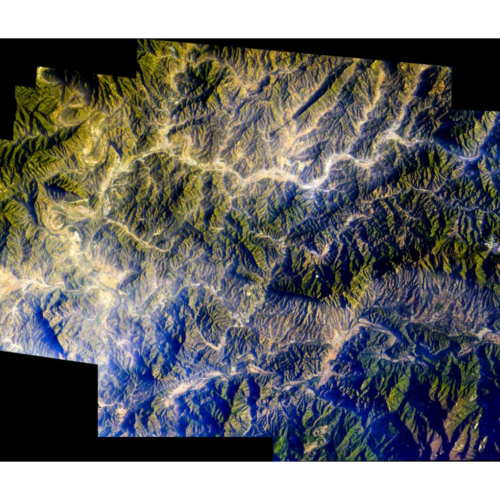

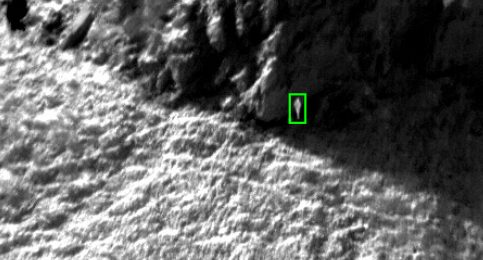

Menschen sind aufgrund der Schatten und dem kalten Felsen oft besser im thermischen als im optischen Bild zu erkennen.

Klassifiziert ein Mensch Bilder, dann beträgt seine Fehlerrate etwa fünf Prozent. Selbstlernende Algorithmen übertrafen dies bereits 2015. Das Netzwerk der Rega-Drohne baut auf dem damals triumphierenden Algorithmus auf. Ist die Rega-Drohne also besser in der Erkennung als Menschen? Eine Studie zum direkten Vergleich zwischen der Detektionsperformance von Mensch und künstlicher Intelligenz in Such- und Rettungsmissionen steht noch aus. «Allerdings konnten wir bereits feststellen, dass Menschen, die beim händischen Labeling-Prozess übersehen wurden, von der trainierten KI-Architektur teilweise detektiert worden sind», sagt Hinzmann. Der Algorithmus war also dazu fähig, die Annotationen zu korrigieren.

Rettungsroboter – Hilfe an Land, im Wasser und in der Luft

Wann die Rega-Drohne auf ihren ersten echten Einsatz startet, ist noch unsicher. «Aktuell werden Testpersonen im Gelände aufgezeichnet und kategorisiert, um den lernfähigen Such-Algorithmus der Software mit Daten zu füttern», schreibt der Projektverantwortliche Sascha Hardegger. Die Rega-Drohne lernt aktuell also noch – um im Einsatz dann noch genauer zu arbeiten.

Larkin Heintzman und Pratik Mukherjee, Doktoranden an der Virginia Tech, arbeiten an Suchrobotern.

Suchen, wo sich die meisten Menschen verirren

Das gleiche Ziel aber eine komplett unterschiedliche Lösung verfolgt ein Projekt in den USA, das ebenfalls eine Such-Drohne entwickeln will, welche verschollene Wanderer in den Wäldern Virginias aufspüren soll. Die Drohne, die erst noch am Anfang steht, soll nicht nur mittels Infrarotkameras und optischen Kameras suchen – sondern auch aufgrund von Erfahrungen der Vergangenheit. «Aus vergangen Fällen wissen wir, dass gewisse Persönlichkeiten sich auf eine bestimmte Weise verhalten, wenn sie sich verirrt haben», sagt Nicole Abaid, Assistenzprofessorin am Department of Biomedical Engineering and Mechanics am polytechnischen Institut der Universität Virginia, in einer Mitteilung. «Wer ein Handy hat, bewegt sich normalerweise aufwärts, um Empfang zu suchen. Ältere Personen hingegen bewegen sich nicht weit», erklärt sie. Deshalb sollen die Daten von rund 50 000 Fällen, in denen sich Menschen verirrten, genutzt werden, um 30 Profile von orientierungslosen Personen zu erstellen. Das soll der Drohne helfen, zu entscheiden, wo sie suchen soll.

Auch die Art der Zusammenarbeit zwischen KI und Mensch sind in den beiden Projekten unterschiedlich. Die Rega-Drohne wird von einem Mitarbeiter in Echtzeit überwacht. Ein zweiter koordiniert zwischen den Resultaten der Drohne und einem Suchtrupp, respektive einer Helikopter-Crew. Bei der amerikanischen Version hingegen soll der Suchtrupp mit einem portablen Server ausgestattet werden, auf dem die Resultate direkt eintreffen. Ob das allerdings funktioniert, hängt stark davon ab, wie genau die Drohne Menschen auf den Bildern erkennt. Und dazu können die amerikanischen Forschenden noch nichts sagen. Hier hat die Rega-Drohne einen Vorsprung.