Das musst du wissen

- 1990 basierten 80 Prozent der zugelassenen Medikamente auf Naturstoffen, heute sind es nur noch 35 Prozent.

- Dabei stammen viele sehr bekannte Medikamente wie Aspirin, Botox oder Morphium aus der Natur.

- Die Forschung an neuen Medikamenten aus Naturstoffen könnte auch durch mittelalterliche Rezepte inspiriert werden.

Aspirin ist die Wunderwaffe des heimischen Medizinschränkchens. Nicht nur gegen Kopfschmerzen, auch gegen Entzündungen, Fieber oder Blutgerinnungsprobleme hilft der enthaltene Wirkstoff Acetylsaylicylsäure. Aber nicht erst moderne Gesellschaften profitieren von Aspirin: Die Vorläufersubstanz Salicin kommt natürlich in Weidenrinden vor – und wurde bereits in der Antike genutzt, um Schmerzen zu behandeln.

Damals wurde der Stoff vor allem in Form von Extrakten aus der Weidenrinde verabreicht. Das Salicin wird von Darm und Leber in Salicylsäure umgewandelt und somit zur vielseitigen Arznei. Der moderne Aspirinwirkstoff Acetylsalicylsäure ist eine künstlich modifizierte Version davon. Die Modifizierung verhindert, dass der Wirkstoff die Schleimhäute von Magen und Speiseröhre verätzt und macht das Medikament somit besser verträglich.

_____________

Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️

_____________

Aspirin ist nicht das einzige Medikament, dass so durch historische Heilmethoden inspiriert wurde. Auch viele andere Arzneien, vom Hustensaft bis zum Antikrebsmittel, haben eine solche Geschichte. Dazu gehören zum Beispiel auch Morphium oder Botox.

Rare Substanzen aus der Natur

Allerdings sind in den vergangenen Jahren immer weniger Medikamente auf der Basis von solchen Naturstoffen zugelassen worden. 1990 basierten 80 Prozent der zugelassenen Medikamente auf Naturstoffen, heute sind es nur noch 35 Prozent. Das liegt einerseits daran, dass die industrielle Produktion von Medikamenten aus Naturstoffen schwierig sein kann. Zum Beispiel dann, wenn eine Pflanze den Wirkstoff nur in Gramm-Mengen produziert, obwohl man für die Industrie Kilogramm oder Tonnen bräuchte.

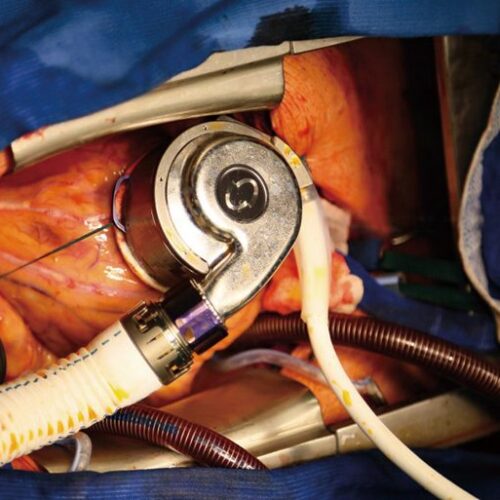

Dass solche Probleme jedoch gelöst werden können, zeigt das weit verbreitete Krebsmittel Paclitaxel. Mit ihm behandeln Ärzte seit Jahren bösartige Tumore in der Brust, der Prostata oder der Bauchspeicheldrüse. Der enthaltene Paclitaxel-Wirkstoff Taxol kommt allerdings nur in sehr geringen Mengen in der Rinde der pazifischen Eibe vor. Allein für die Versorgung der USA mit dem Medikament müssten jährlich Hunderttausende der seltenen Bäume gefällt werden.

Um das zu umgehen, braucht es die moderne Biochemie. Der Taxolbedarf kann nämlich auch über einen kleinen Umweg gedeckt werden. Die europäische Eibe produziert in ihren Nadeln das sogenannte 10-Deacetylbaccatin, einen Vorläuferstoff des Taxols. Dieser kann durch wenige chemische Reaktionen im Labor zum für die Pharmaindustrie benötigten Wirkstoff Taxol werden.

Solche Methoden sind natürlich nicht bei allen Naturstoffen möglich. Dennoch entwickeln Forschende immer neue Tricks, um die Natur zum Wirkstofflieferanten zu machen. Inzwischen werden einige pharmazeutisch aktive Stoffe aus Pflanzen, wie zum Beispiel das Antimalariamittel Artemisinin, sogar von Bakterien oder Hefezellen in grossen Reaktoren produziert.

Hightech-Antibiotikum aus dem Mittelalter

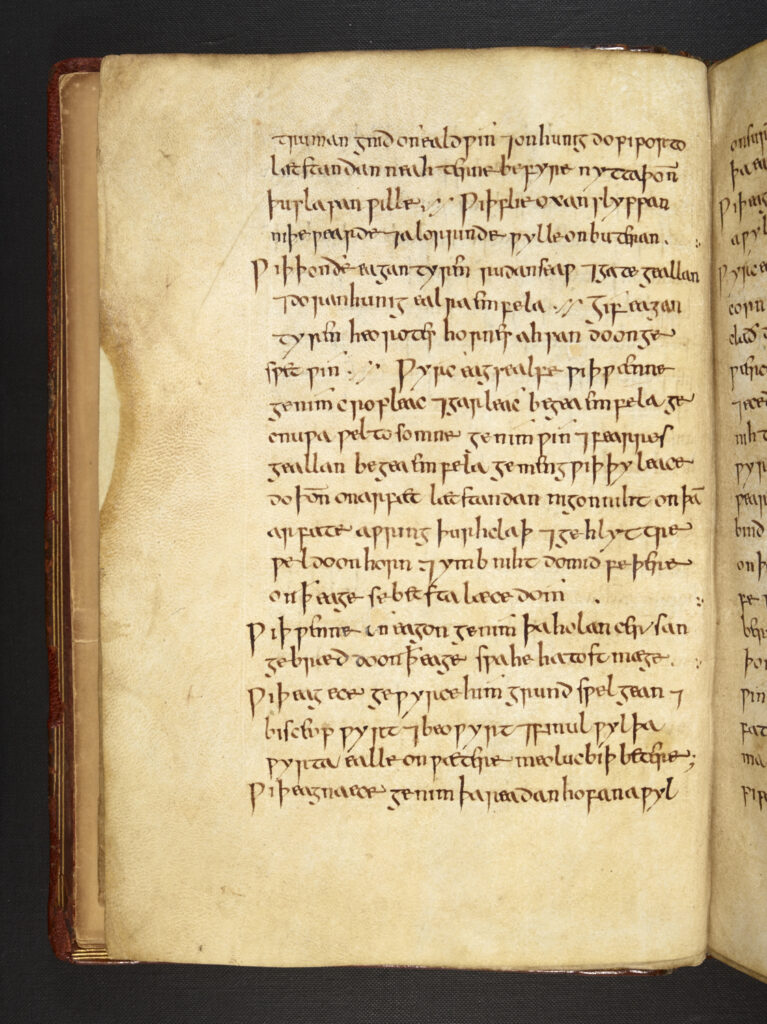

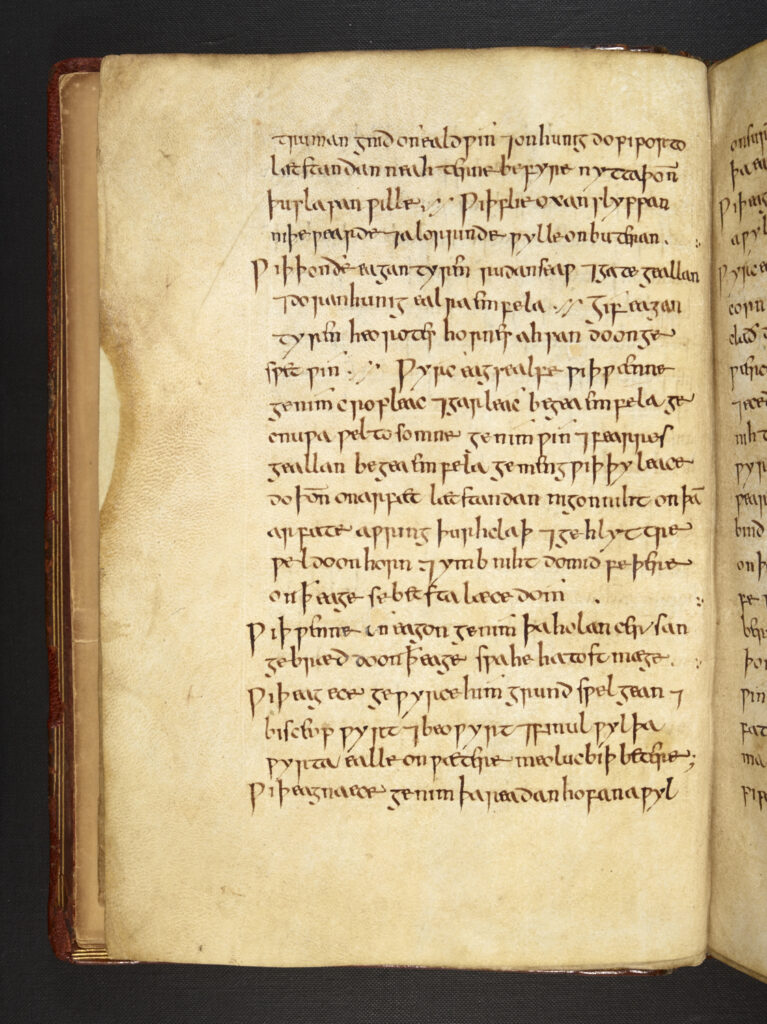

Andererseits werden relativ wenige Medikamente aus Naturstoffen entwickelt, weil die Suche nach neuen Substanzen aus der Natur besonders schwierig ist: Manche Stoffe kommen nur an entlegenen Winkeln der Erde vor und sind nicht leicht zu identifizieren. Hier werden nun aber zunehmend alte Rezepte entdeckt, die Inspiration für moderne Pharmazeutika sein können. In mittelalterlichen Mixturen verbirgt sich viel medizinisches Potential, wie eine Forschungsgruppe aus Nottingham zeigen konnte. Die Forschenden untersuchten «Bald’s Leechbook», eine medizinische Handschrift aus dem 10. Jahrhundert, die etliche Rezepte für Heilmittel gegen unterschiedlichste Beschwerden enthält.

Science-Check ✓

Studie: A 1,000-Year-Old Antimicrobial Remedy with Antistaphylococcal ActivityKommentarDies ist ein Kommentar der Autorin / des AutorsIn der Studie wurde das mittelalterliche Rezept «Bald’s eyesalve» übersetzt und anschliessend in vier Chargen produziert. In Tests tötete es MRSA-Bakterien – sowohl in Zellkultur als auch im Mausmodel. Inwiefern es für die Anwendung beim Menschen geeignet ist, muss noch gezeigt werden. Ob andere mittelalterliche Rezepte ebenfalls so gut wirken, kann durch diese Studie nicht beantwortet werden.Mehr Infos zu dieser Studie...Eines dieser Rezepte analysierten die britischen Forschenden ganz genau: «Bald’s Augensalbe» sollte gegen Gerstenkörner, also entzündete Abszesse am Auge, helfen. Und dabei ist die Rezeptur denkbar einfach. Neben Zwiebeln, Knoblauch und Wein gehört Rindergalle zu den Ingredienzien. Die Mixtur wird gemeinsam mit einem Stück Messing für neun Tage eingelegt und anschliessend durch ein Tuch gefiltert.

Der originale Text des Rezepts «Bald’s Augensalbe».

Das Ergebnis: Eine klare, braune Flüssigkeit, die es mit modernen Antibiotika ohne Probleme aufnehmen könnte. Im In-Vitro-Test der Forschenden tötete sie effektiv die multiresistenten MRSA-Bakterien, die sonst gegen fast alle gängigen Antibiotika überstehen. Auch im Tierversuch mit Mäusen war «Bald’s Augensalbe» wirksam. Sie tötete dabei fast doppelt so viele MRSA-Bakterien, wie die derzeitige Standardbehandlung mit dem Notfallantibiotikum Vancomycin. In einer Folgestudie zeigte sich zudem, dass nicht nur MRSA-Bakterien, sondern auch vier weitere Bakterienarten effektiv mit der mittelalterlichen Arznei behandelt werden könnten.

Eine leichte antibakterielle Wirkung war von den einzelnen Zutaten schon zuvor bekannt. Doch die Forschenden beobachteten, dass die aussergewöhnliche Wirksamkeit nur dann zustande kam, wenn alle Zutaten aus dem Rezept enthalten waren. Sogar das Messing in der Lösung und die Wartezeit von neun Tagen war essenziell für die optimale Wirksamkeit. Wieso diese Kombination so gut wirkt, wird derzeit weiter untersucht.

Datamining in alten Schriften

Durch die Erfolge mit «Bald’s Augensalbe» motiviert, ging die britische Forschungsgruppe noch einen Schritt weiter. Um nicht nur das Potenzial eines einzigen Rezeptes zu nutzen, haben die Forschenden in einer anschliessenden Studie ein mittelalterliches Manuskript mit über 360 verschiedenen Rezepten mithilfe von Computerprogrammen untersucht.

Bei der Analyse des «Lylye of Medicines», einer der wichtigsten englischsprachigen Sammlungen von Heilmittelrezepturen aus dem 15. Jahrhundert, fanden die Algorithmen diverse Zutatenkombinationen, die nach heutigem Stand der Forschung besondere antibakterielle Eigenschaften haben könnten. Zwei dieser Kombinationen erwiesen sich bei Labortests bereits als wirksam.

Pflanzliche Arzneien werden unterschätzt

Die Arbeit zeigte den Forschenden allerdings auch, dass es bei der Umsetzung von mittelalterlichen Texten Schwierigkeiten geben kann. Denn präzise Anweisungen und exakte Mengen sind oft nicht vermerkt.

Hinzu kommt, dass Übersetzungen solcher Texte generell schwierig sind. Bei vielen Pflanzen ist zum Beispiel nicht eindeutig, was letztlich gemeint ist. Die heute genutzte Systematik für Pflanzen wurde schliesslich erst 1735 von dem Schweden Carl von Linné eingeführt. Davor wurden oft für die gleiche Pflanze verschiedene Namen genutzt. «Da kann schnell mal aus einer Ringelblume ein Ringelbaum werden und das wiederum zum Problem», sagt der deutsche Mediziner und Experte für Klostermedizin Bernhard Uehleke.

Die zwei Projekte der britischen Forschenden zeigen, dass Rezepte aus dem Mittelalter eine ergiebige Quelle für moderne Arzneimittel darstellen können. «Auch wenn etwa 90 Prozent der mittelalterlichen Heilmittel nicht funktionierten oder sogar gefährlich waren», sagt Uehleke, «so können die verbleibenden funktionierenden zehn Prozent der Rezepte doch nicht durch reinen Zufall erklärt werden.»

Mit dem Computer zu neuen Wirkstoffen

Bei diesen Screenings werden Tausende unterschiedliche Wirkstoffe gleichzeitig auf ihre Wirksamkeit getestet. Roboter mischen dafür kleinste Mengen der Wirkstoffkandidaten zu den Zellen, bei denen sie wirken sollen, und untersuchen dann die Aktivität der Wirkstoffe.

In nur etwa einem aus 100 000 Fällen ist das erfolgreich und liefert einen Wirkstoff, der in weiteren Studien untersucht werden kann. Auch Stoffe aus der Natur können in so einem Screening getestet werden. Allerdings benötigt es dafür einen sehr viel aufwändigeren und teureren Vorbereitungsprozess. Dieser kann sich aber lohnen, denn ein Screening von möglichen Kandidaten aus der Natur führt fast 300 Mal so oft zu vielversprechenden Wirkstoffen.

Damit aber das gesamte pharmazeutische Potential in der Natur effektiv für unsere Gesundheit genutzt werden kann, müsste sich laut Uehleke der Umgang der Industrie mit Arzneien aus der Natur wandeln. Sowohl in Bezug auf einzelne Stoffe, die in der Natur gefunden und dann im Reaktor produziert werden können als auch in Bezug auf sogenannte Phytopharmaka. Das sind Medikamente, die direkt aus Pflanzen hergestellt werden und noch die natürlichen komplexen Wirkstoffkombinationen enthalten.

Besonders das Vertrauen der Patienten in solche Phytopharmaka ist gross, dennoch scheuen viele Pharmafirmen die Forschung und Vermarktung davon. Die Angst vor negativen Forschungsergebnissen und möglichen Nachahmern aufgrund fehlender Patentmöglichkeiten schreckt die Firmen laut Uehleke davor ab zu investieren. «Sie wollen natürlich kein Geld für etwas ausgeben, das sich am Ende nicht rechnet», sagt er.

Ein weiterer Grund, weshalb Firmen Phytopharmaka scheuen ist der Ruf bei den Konsumenten. Uehleke ist der Meinung, dass diese sehr häufig nicht klar zwischen Phytopharmaka und homöopathischen Mitteln trennen können. «Homöopathische Mittel werden, wie viele Phytopharmaka auch, als rein pflanzlich und natürlich beworben. So wird der Verbraucher durch schöne Abbildungen von Heilpflanzen in die Irre geführt», erklärt Uehleke. Dabei enthielten einige Homöopathika nicht einmal mehr Spuren wirksamer, pflanzlicher Stoffe. Ganz im Gegensatz zu Phytopharmaka.