Benedikt Meyers Zeitreise

«Als sich die Sonne über die Wälder senkte, schleppten die Männer die Pfähle an den Seestrand. Einige Tage später befahl Hatt das Einschlagen der Pfähle. An jeden banden sie oben einen Stock und bohrten ihn vom Floss oder Einbaum aus so tief als möglich in den Sand.» So baut sich die Sippe im Bestseller «Die Pfahlbauer am Moossee» eine neue Bleibe.

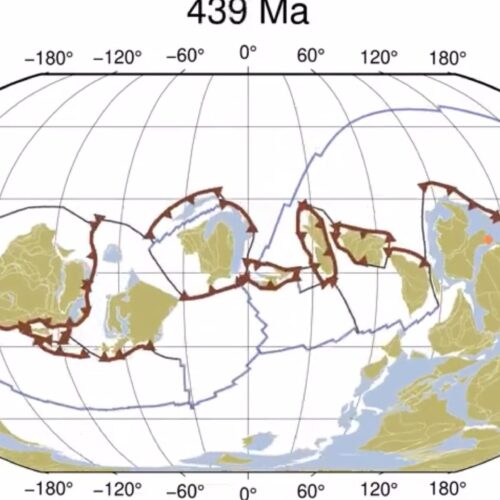

Die Geschichte des Büchleins begann im ungewöhnlich trockenen Winter 1854. Damals fiel der Wasserspiegel des Zürichsees auf einen Tiefststand und bei Obermeilen tauchten Holzstümpfe, Knochen, Keramik und allerlei Gegenstände aus Holz und Stein aus dem kalten Wasser auf. Ferdinand Keller, Naturwissenschaftler und Theologe, veröffentlichte daraufhin seine «Pfahlbauer-Theorie». Inspiriert hatten ihn der griechische Geschichtsschreiber Herodot sowie Reiseberichte aus Neuguinea. Die «ersten Schweizer», erklärte Keller, siedelten auf hölzernen Plattformen im See.

Kellers Idee schlug ein wie eine Bombe: Die Schweizer waren Pfahlbauer gewesen – ein Sonderfall in Europa. Das wenige Jahre zuvor als moderner Staat gegründete Land dürstete nach einer eigenen, besonderen Geschichte – und hier erhob sich ein Mythos aus den Fluten des Zürichsees wie die Venus von Botticelli. Leserinnen und Leser faszinierte die Vorstellung, dass ihre Vorfahren auf Plattformen über dem Wasser gelebt hatten – und die Regierung repräsentierte die Schweiz an der Pariser Weltausstellung von 1867 mit einem eigens angefertigten Pfahlbauerbild. Noch Jahrzehnte später (in den 1930er-Jahren) verkaufte sich das Büchlein über «Die Pfahlbauer vom Moossee» über 200 000 Mal.

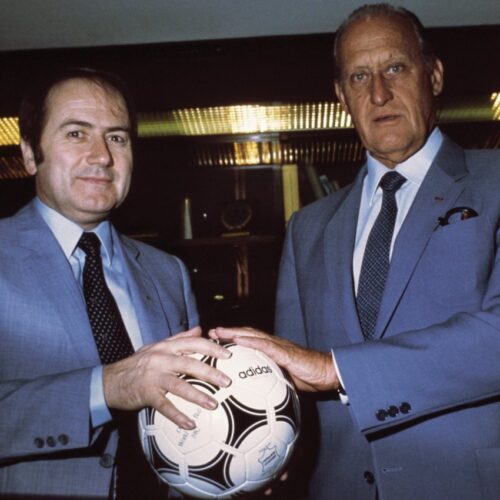

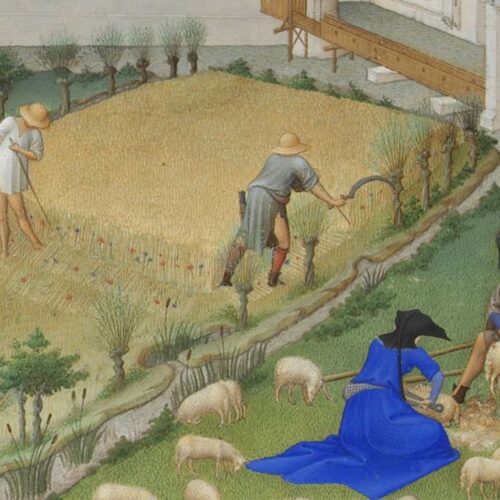

Pfahlbauersiedlung im Neuenburgersee bei Estavayer-le-Lac. Das Bild enstandt im Jahr 1921.

Die heutige Archäologie zeichnet allerdings ein anderes Bild. Der helvetische Sonderfall lässt sich nicht aufrechterhalten, Pfahlbauer-Siedlungen wurden in über 30 Ländern Europas entdeckt, wenn auch etwas gehäuft im Alpenraum. In der Schweiz sind über 500 Siedlungen belegt. Diese lagen allerdings nicht, wie zunächst vermutet, im Wasser, sondern am Ufer, auf Inseln oder in sumpfigem Gelände. Archäologen sprechen deshalb auch nicht mehr von Pfahlbauten, sondern von Feuchtbodensiedlungen.

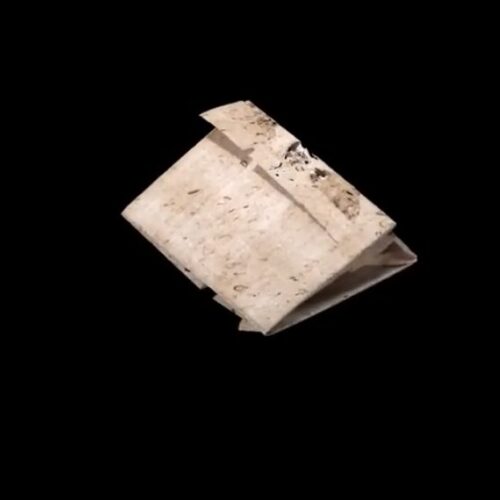

Unverändert erhalten geblieben ist hingegen die Faszination für das Leben der Urahnen, die man sich wohl als hart arbeitende Bauern vorstellen muss, die zwischendurch auf etwas Birkenteer herumkauten. Nebst solchen «Kaugummis» sind aber auch Pfeile, Messer, Backschaufeln, Schmuck und natürlich Tongefässe erhalten geblieben. Diese waren zwar zerbrechlich, ihr Material aber beständig, und so sind die verschiedenen Kulturen denn auch nach der Machart der Keramiken benannt: die Bandkeramik-, Schnurkeramik-, oder Glockenbecherkultur. Nicht wenige Fundstücke sind heute in Museen zu bewundern. Viele davon lagern in Vitrinen und manche damit wiederum: auf Stelzen.

Zeitreise