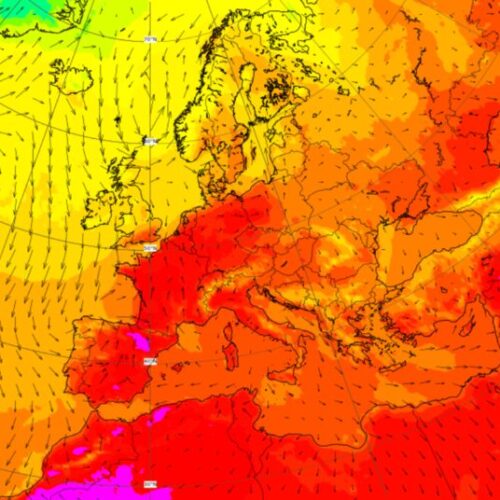

Die Afrikanische Schweinepest nähert sich der Schweiz von Ost und West. Sie ist für den Menschen ungefährlich, aber für Haus- und Wildschweine verläuft die hochansteckende Virusinfektion meistens tödlich. Schon im Juni 2017 war die Tierkrankheit in Tschechien aufgetreten. Im vergangenen September wurden dann zwei an der Schweinepest verendete Wildschweine in Belgien aufgefunden, nur 60 Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Das Virus hatte sich seit 2014 entlang europäischer Schnellstrassen von Osteuropa aus ausgebreitet. Mit einer Geschwindigkeit von etwa 200 Kilometern pro Jahr in Richtung Westen und damit auch in Richtung Schweiz. Vermutlich verbreitet sich das Virus vor allem durch Fleischabfälle, die von Menschen liegen gelassen werden. Nun ist es nach Belgien gesprungen, fernab bisheriger Ausbruchsherde – ein sicheres Indiz dafür, dass Reisende es dort eingeschleppt haben, womöglich durch die Einfuhr von infizierten Fleischwaren wie Schinken oder Salami.

Dennoch soll es nach Forderung des belgischen Bauernverbandes Syndicat Agricole Général nun erstens und vor allem den Wildschweinen an den Kragen gehen, die «sofort in ganz Belgien gezielt und kontrolliert geschossen werden müssen», wie ein Sprecher der Organisation der britischen Tageszeitung «The Guardian» sagte. Solche Forderungen werden nun auch in der Schweiz lauter. In der Sonntagszeitung forderte Meinrad Pfister, Präsident des Branchenverbandes Suisseporcs, schon letzten Oktober, dass die lokalen Bestände «massiv reduziert» werden müssten. «Mit allen Mitteln» sollten Wildschweine laut Pfister bejagt werden. Und das, obwohl der Ausbruch in Belgien die Lage hierzulande nicht verändert hat, so die Einschätzung des Bundesamts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV). «Eine Einschleppung ist jederzeit möglich», sagt BLV-Sprecherin Daniela Hadorn. Für die Verbreitung sei aber der Mensch und nicht das Wildschwein hauptverantwortlich.

Grosser Schaden für Schweinezüchter

Da es gegen die Afrikanische Schweinepest keinen Impfstoff gibt, müssen Behörden auf Methoden wie Sperrgebiete, Ex-und Importbann mit Grenzkontrollen und vor allem auf die Tötung von Schweinen zurückgreifen – sowohl von infizierten als auch von gesunden. «Das bedeutet eine massive kommerzielle Bedrohung für Schweinezüchter», sagt Linda Dixon, Zellbiologin am britischen Pirbright Institute, das auf die Erforschung von Virenkrankheiten bei Tieren spezialisiert ist. Denn bei einem Ausbruch der Krankheit dürfen Schweine nicht mehr transportiert und Schweinprodukte nicht mehr exportiert werden. «Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es Jahre dauern kann, ehe ein Land mit Schweinepest wieder Zugang zum internationalen Markt erlangt», sagt Dixon.

Die Zellbiologin hatte mit ihren Kollegen in einer Studie die biologischen Risiken analysiert, welche die Seuche für die internationale Schweinezucht mit sich bringt. Dabei ist sie besonders über eine Ausdehnung nach Westeuropa besorgt. «Dort ist die Dichte von Schweinezuchten sehr hoch.» Dixon hält eine vorsorgliche Keulung – also Tötung – von Wildschweinen dort, wo die Seuche noch nicht ausgebrochen ist, möglicherweise für hilfreich. Aber nur, wenn die Anzahl der Tiere dabei tatsächlich zurückgehe. Doch das sei wegen deren hoher Reproduktionsrate nicht immer gewährleistet.

Keulung – eine sinnvolle Massnahme?

Keulung, dieser Begriff stammt noch aus Zeiten, in denen kranke oder zu zahlreiche Tiere tatsächlich mit einem Keulenschlag erlegt wurden. Heutzutage wird Wild vor allem durch Jäger erschossen, Nutzvieh wird entweder vergast oder durch einen Elektroschock getötet. Lange aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit verschwunden, wurde die vorsorgliche Tötung in den vergangenen Jahren wieder oft zur Eindämmung von Tierkrankheiten diskutiert. Vor allem die Angst vor dem Wildschein ist unter den Züchtern weit verbreitet, denn auch über die Afrikanische Schweinepest hinaus sind die Hausschweine für die gleichen Krankheitserreger empfänglich wie ihre wilden Cousins. Und sie können sich gegenseitig anstecken, wie eine Studie der Vetsuisse Fakultät der Universitäten Bern und Zürich bestätigt.

Hausschweine im Hochsicherheits-Forschungslabor des britischen Pirbright Institute. An ihnen wird die Afrikanische Schweinepest untersucht.

Dennoch: «Das Wildschwein gehört zu unserer einheimischen Fauna und fördert die Biodiversität in Wäldern», sagt Marie-Pierre Ryser-Degiorgis, MitautorinF dieser Studie. «Schon seit mindestens einem Jahrzehnt betreibt die Schweiz eine aktive Kontrolle der Wildschwein-Bestände, die darauf abzielt, deren Zahlen unter Kontrolle zu halten.» Ryser-Degiorgis betont, dass die Schweiz bereits Massnahmen für die Begrenzung der Einführungsrisiken und für die Früherkennung der Krankheit getroffen hat. Die Tiere werden hierzulande seit Jahren stärker bejagt und auch weniger gefüttert als zum Beispiel in Deutschland.

Ohnehin hängen die wirtschaftlichen Gefahren für die Schweinezüchter nicht mit der Anzahl von Wildschweinen zusammen, sagt Sven Herzog, Wildökologe von der Technischen Universität Dresden in Deutschland. Er sieht das Problem vielmehr in infizierten Lebensmittelresten, die durch den Menschen verbreitet werden. Und in der Konsequenz für die Schweinezüchter: «Wenn die Krankheit in einem Land auch nur ein einziges Mal auftritt und dann die Verbote greifen, ist der wirtschaftliche Schaden, der Einbruch bei den Exporten, schon eingetreten», sagt Herzog. Denn wird ein totes Wildschwein gefunden und eine Region deswegen zur Sperrzone erklärt, dann dürfen Zuchttiere nicht mehr transportiert und deren Fleisch nicht mehr exportiert werden. Auch wenn es gar nicht zu einer Ansteckung zwischen Wild- und Hausschweinen gekommen war. Meistens entschliessen sich die Züchter dann, ihre Schweine zu töten, weil es zu teuer würde, diese zu halten und zu füttern, ohne sie verkaufen zu können.

Bestände erholen sich rasch

Um dies zu verhindern, müssten die Behörden laut Herzog zunächst mit Aufklärung der Menschen und Massnahmen gegen die Verbreitung verseuchter Lebensmittel beginnen: «Zum Beispiel mit Grenzkontrollen für Fleischprodukte oder Zäunen um Autobahnparkplätze, damit Wildschweine nicht an infizierte Essensreste gelangen», so der Wildökologe.

Hinzu kommen nach Herzogs Einschätzung andere Probleme, die den Sinn einer Wildschwein-Keulung infrage stellen: die Gefahr, dass durch Jagd aufgeschreckte kranke Tiere das Virus stärker verbreiten oder dass bei solchen Massnahmen vor allem gesunde Wildschweine getötet werden, welche die genetische Widerstandskraft der Tierart erhöhen könnten. «Ausserdem stresst die Jagd noch gesunde Tiere. Das schwächt deren Immunsystem und dann infizieren sie sich leichter.»

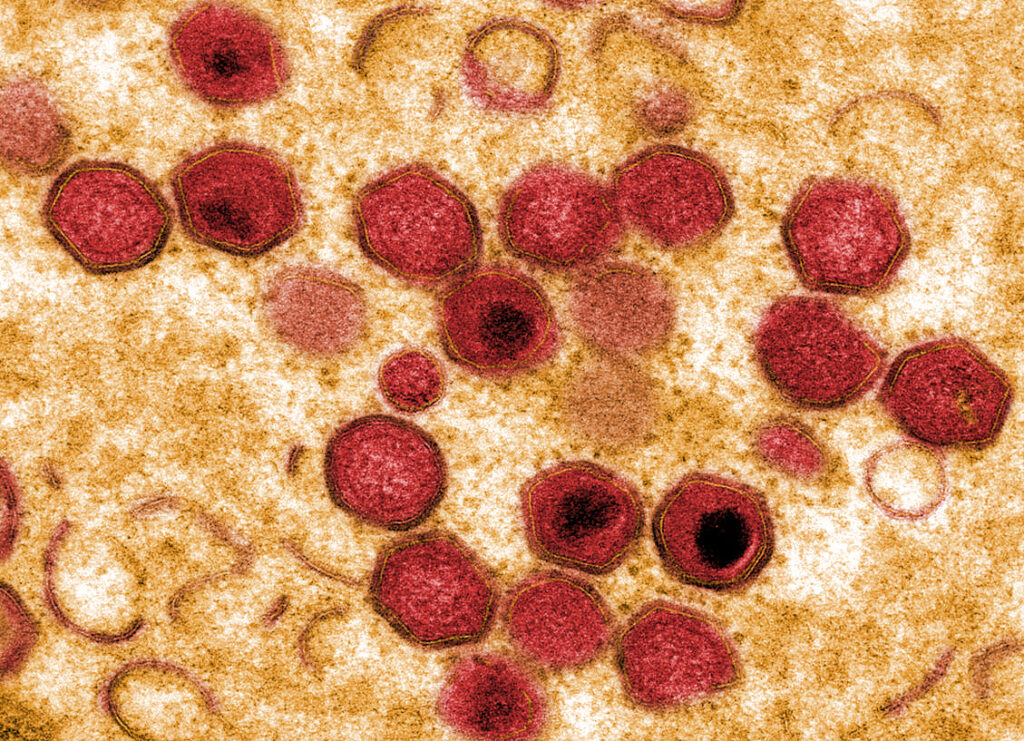

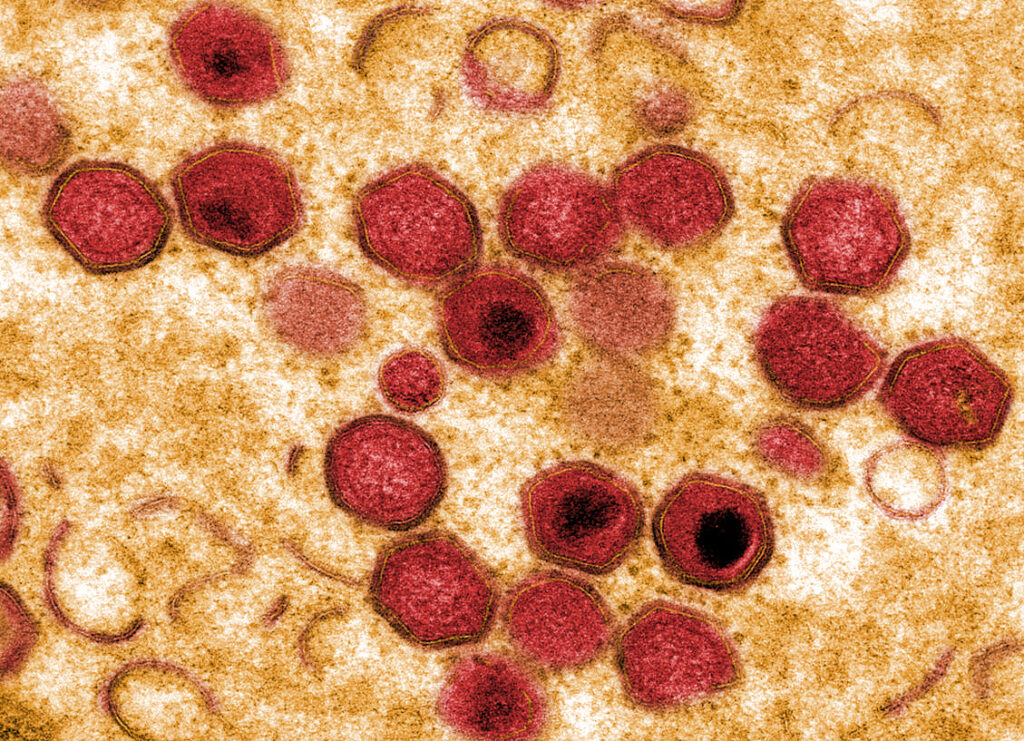

Das Afrikanische Schweinepestvirus unter einem Elektronenmikroskop. In Tierkörpern und Fleischprodukten wie Schinken oder Salami bleiben die Erreger monatelang infektiös.

Ein weltweites Problem

Solche Argumente für und gegen die Tötung als probates Mittel zur Eindämmung von Tierseuchen werden nicht nur in Mitteleuropa ausgetauscht. Ökosysteme regulieren sich auch durch Krankheiten. Vermehrt sich eine Tierart so sehr, dass ihre Zahlen der Umwelt schaden, kann der Ausbruch einer Seuche durchaus das natürliche Gleichgewicht wieder normalisieren. «Heutzutage können wir aber eine solche Normalität kaum noch erwarten. Die Natur wird von der Aktivität des Menschen massiv beeinflusst – Infrastruktur und Landschaften werden überall transformiert», erläutert Richard Kock, Experte für Wildkrankheiten am Royal Veterinary College der University of London. Auch wilde Tiere lebten weltweit kaum noch in Umständen, die wirklich als natürlich bezeichnet werden könnten. «Eine Kompensation durch den Menschen wird so oft notwendig», sagt Kock.

So stehen natürliche und regelmässig vorkommende Tierseuchen immer öfter im Widerspruch zu Wohl und besonders zu Interessen des Menschen. In England etwa werden wilde Dachse für einen Anstieg von Rindertuberkulose unter Zuchtvieh verantwortlich gemacht. Dort ist deswegen seit 2013 eine massive Dachs-Keulung im Gange. Doch auch hier gibt es keine verlässlichen Erfolgsmeldungen. 2016 konnte in nur fünf Prozent der erlegten Tiere die Krankheit nachgewiesen werden – in den meisten Fällen stecken sich Rinder untereinander an.

Im afrikanischen Sambia wurde in den vergangenen Jahren der Verzehr von Flusspferd-Fleisch mit Milzbrand-Ausbrüchen unter Menschen in Verbindung gebracht. Nun möchte die Regierung dort internationale Trophäenjäger dazu einladen, die Zahl der Flusspferde zu reduzieren, um so angeblich die Menschen vor Milzbrand zu schützen.

Ein Flusspferd, das an Milzbrand verendet ist, treibt im Fluss Luangwa in Sambia.

Keulung bewirkt das Gegenteil

Was Forschende allerdings beklagen, ist eine immer weiter steigende Zahl von Fällen, in denen solche Eingriffe unzureichend untersucht wurden und wissenschaftlich schwach begründet sind. Wie auch bei den Wildschweinen geht es dabei vor allem um eine nachweisliche Eindämmung der Seuche, eine gesunde Restpopulation der Tiere und die Gewissheit, dass die Bestände tatsächlich reduziert werden.

Gerade in Sachen Bestandsreduzierung geht dabei der Schuss verblüffend oft nach hinten los. In Sambia veröffentlichte Chansa Chomba, Biologe an der Mulungushi University, eine Untersuchung der verschiedenen Flusspferd-Keulungen über die vergangenen drei Jahrzehnte. Chomba kommt zu dem Schluss, dass die Tötungen sich als ineffektiv zur Kontrolle der Flusspferd-Zahlen erwiesen hätten. Durch die Keulung männlicher Tiere, ein besonders beliebtes Ziel von Trophäen-Jägern, stehen den Weibchen nämlich mehr Ressourcen zur Verfügung. Ähnlich wie bei den Wildschweinen in Europa kann auch hier Jagd die Geburtenrate also erhöhen.

Für manche Wildtiere ist ein solcher Effekt sogar belegt. Eine Studie von 2015 zeigte zum Beispiel, dass die Population von verwilderten Katzen auf der australischen Insel Tasmanien nach einer Keulung um 75 bis 211 Prozent anstieg. Und auf der nord-irischen Insel Rathlin Island verdoppelte sich die Zahl der Frettchen nach einer Keulung, weil auch hier die verbliebenen Tiere mehr Ressourcen hatten und sich deswegen stärker vermehrten.

Keine schnelle Lösung

Jegliche Wild-Keulung bedarf also intensiver wissenschaftlicher Vorbereitung und sollte kein Schnellschuss im Angesicht eines möglichen Seuchenausbruchs sein. Das sagt auch Melissa Marx, Epidemiologin an der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, die sich mit den Milzbrand-Ausbrüchen in Sambia befasst hatte. Die Zweckhaftigkeit, Tierbestände zu keulen, um die Verbreitung von Krankheiten einzudämmen, hänge von zahlreichen Faktoren ab: der Beschaffenheit des Pathogens, der Übertragungsweise, der gefährdeten Population und ausserdem der kulturellen und sozialen Eigenheiten der betroffenen Menschen und Länder, sagt Marx. Im Falle von Sambia könne zum Beispiel mehr erreicht werden, wenn Gebiete mit toten Flusspferden abgesperrt und die Menschen über die Gefahren des Verzehrs der Tiere aufgeklärt würden. Ihre Vorschläge ähneln also jenen, die Herzog auch für die Afrikanische Schweinepest in Europa macht.

Indessen will keiner der Forschenden den Sinn von Keulungen grundsätzlich in Frage stellen, doch fordern alle zuvor solide Grundlagen dafür. Ohne wissenschaftliche Studien, die eine Prognose zur Effizienz der Keulung erlauben, helfe die Tötung der Tiere kaum. So sagt auch Sven Herzog: «Erst wenn wir diese Hausaufgaben erledigt haben, können wir vielleicht über eine intensivere Bejagung der Wildschweine nachdenken.»