Ein grosser Teil des jährlichen Endenergieverbrauchs der Schweiz wird für die Bereitstellung von Raumwärme (31 Prozent) sowie Warmwasser (6 Prozent) verwendet. Für mehr als zwei Drittel des Raumwärmebedarfs wird immer noch Heizöl und Erdgas verbrannt. Gerade in Wohngebäuden könnte aufgrund der solar nutzbaren Dachfläche diese Wärme jedoch durch Sonnenenergie bereitgestellt werden. Zusammen mit einem saisonalen Wärmespeicher kann sogar die hauptsächlich im Winterhalbjahr benötigte Raumwärme vollständig mit Solarwärme gedeckt werden, welche mehrheitlich im Sommer verfügbar ist.

_____________

Abonniere hier unseren Newsletter! ✉️

_____________

Die Standardlösung zur saisonalen Wärmespeicherung für einzelne Ein- und Mehrfamilienhäuser sind grosse Wasser-Wärmespeicher. Diese erhöhen jedoch die Investitionskosten und brauchen viel Platz.

Wärmeverlust als Heizung nutzen

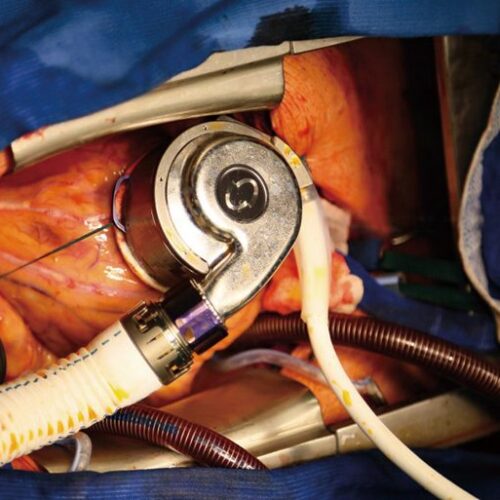

Die Jenni Energietechnik AG ist führend in Europa, wenn es darum geht Häuser ganzjährig solar zu beheizen. Sie baut in Huttwil drei solar beheizte Mehrfamilienhäuser mit je acht Wohneinheiten, saisonalem Wärmespeicher und grossem Kollektorfeld, wobei das erste Gebäude ab diesem Herbst bezugsbereit ist. Ein saisonaler Wärmespeicher ist dabei zentral in der Mitte jedes Gebäudes angeordnet, womit die Speicherwärmeverluste im Winter direkt dem Gebäude zugutekommen. Weiter verfügt das Gebäude über einen sehr hohen Dämmstandard, um den Wärmebedarf möglichst gering zu halten. Um durch den Winter zu kommen nutzt das Gebäude einen grossen Speicher sowie eine grosszügig ausgelegte Solarthermieanlage. Diese liefert selbst im Winter bei gutem Wetter einen wichtigen Teil der Wärme. Nach dem Winter, wenn der Speicher praktisch leer ist, heizt die Solarthermieanlage diesen wieder auf. Bereits im April ist der Speicher wieder vollständig geladen. Bald ziehen die ersten Eigentümer in ihre solar beheizten Wohnungen ein und können selbst erleben, dass die Energiewende in der Praxis angekommen ist.

Mehrfamilienhaus in Huttwil.

Weiterentwicklung im laufenden Projekt

In einem vom Bundesamt für Energie geförderten Projekt arbeitet das Institut für Solartechnik SPF der HSR mit der Hochschule Luzern und der Jenni Energietechnik AG schon an der Weiterentwicklung des Konzeptes der vollständig solar beheizten Mehrfamilienhäuser. Die Grösse und Kosten für den Wärmespeicher sollen dabei reduziert werden und Solarenergie soll nicht mehr nur Wärme, sondern auch einen Teil des elektrischen Energiebedarfs decken.

100% solare Wärme plus Stromversorgung

Untersucht wird deshalb auch die Ergänzung der bestehenden Technologie der Solarthermie um Photovoltaik und Wärmepumpe. Die Wärmepumpe kann in Kombination mit Photovoltaik im Winter bei schwacher Einstrahlung gleich viel oder mehr Wärme liefern als die Solarthermie. Trotzdem braucht es die Solarthermie nach wie vor, um einerseits den Speicher im Sommer auf höhere Temperaturen zu laden als die Wärmepumpe erreichen könnte, und andererseits an schönen Wintertagen ebenfalls Wärme auf hohem Temperaturniveau beizusteuern. In diesem erweiterten Ansatz wird die Wärmepumpe ausschliesslich mit Strom aus der Photovoltaik-Anlage (PV) betrieben, damit das Mehrfamilienhaus weiterhin als hundert Prozent solar beheizt gelten kann.

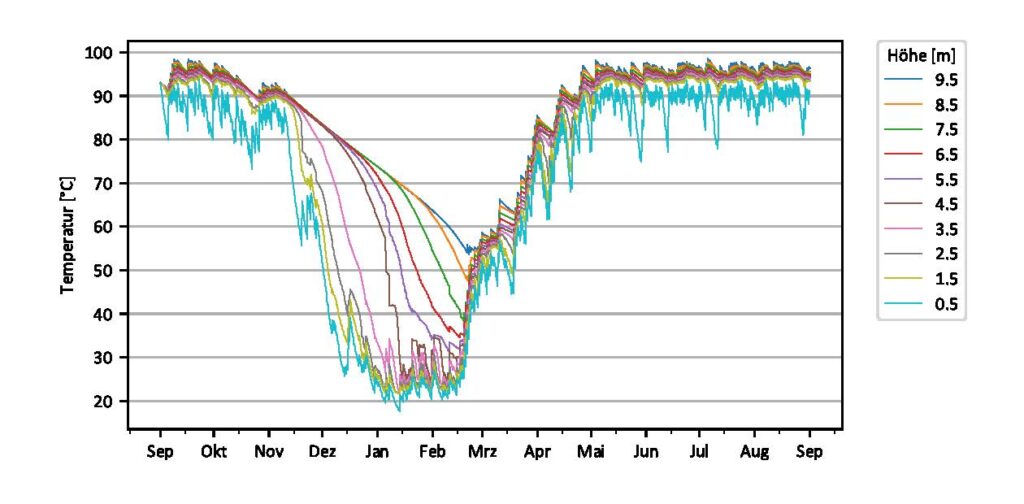

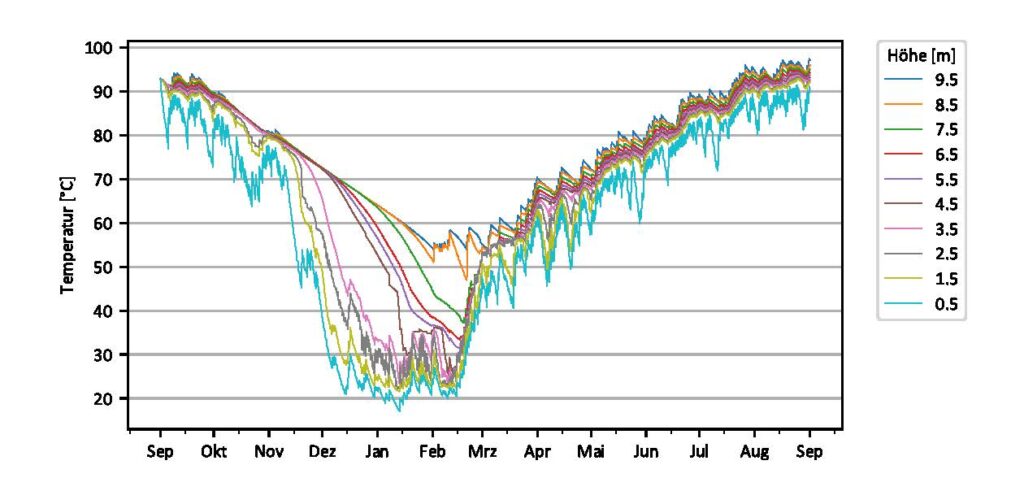

Anders als die solarthermische Überschusswärme im Sommer, kann der nicht für die Wärmeerzeugung genutzte Strom der Photovoltaik im Sommer zur Deckung des Haushaltsstroms genutzt oder ins Stromnetz eingespeist werden. Das Institut SPF der Hochschule für Technik Rapperswil analysiert im laufenden Forschungsprojekt das Optimierungspotenzial der vollständig solar beheizten Mehrfamilienhäuser anhand von Systemsimulationen. Erste Resultate haben gezeigt, dass bereits durch eine Optimierung der Regelung der solarthermischen Anlage das Speichervolumen um 20 Prozent reduziert werden kann. Nach einem Ersatz von fast 50 Prozent der Kollektorfläche durch PV-Module, kann in Kombination mit einer leistungsgeregelten Luft-Wasser-Wärmepumpe immer noch der gesamte Wärmebedarf gedeckt werden. Die Installationskosten sind dabei ähnlich wie beim rein solarthermischen System, wobei so auch ein Teil des Haushaltsstrombedarfs im Sommer durch Solarenergie gedeckt werden kann, und der Rest der solaren Stromerzeugung ins Netz eingespeist wird.

Messungen zur Bestätigung der Simulationen

Zudem wird eines der neuen Mehrfamilienhäuser in Huttwil durch die Hochschule Luzern umfangreich vermessen. Im weiteren Verlauf des Projektes werden die Simulationen mit den Messdaten abgeglichen und die verwendeten Modelle anhand der Feldmessdaten validiert. Darauf wird das System aus Solarthermie, Photovoltaik, Wärmepumpe und Wärmespeicher weiter optimiert, und es werden unterschiedliche Quellen für die Wärmepumpe miteinander verglichen. Diese optimierten Systeme werden für den Bau der weiteren Mehrfamilienhäuser in Huttwil gemeinsam mit dem Projektpartner Jenni Liegenschaften AG in Betracht gezogen.

Speichertemperaturen im Vergleich

Hochschule Rapperswil HSR