Das Verhältnis zwischen Staat, Politik und Medien ist vielerorts angespannt. Im Extremfall bezahlen Medienschaffende für ihre Berichterstattungen mit dem Leben. Wie vor einigen Wochen drei russische Journalisten, die in der Zentralafrikanischen Republik getötet wurden.

Auch in anderen Ländern wie der Türkei ist die Situation bedenklich. Seit dem gescheiterten Staatsstreich vom vergangenen Jahr haben die türkischen Behörden so viele Journalisten verhaftet, dass die Türkei mittlerweile vermutlich mehr Journalisten eingesperrt hat als jedes andere Land zu jedem anderen Zeitpunkt, zu dem wir über Daten verfügen.

Zwischen 2002 und 2013 wurden über 1300 Tötungen von Pressemitgliedern dokumentiert.

Wir haben untersucht, wo und wie häufig Tötungen von Journalisten vorkommen und wie diese mit der Achtung der Menschenrechte zusammenhängen. Und erkannt: Die Tötung von Medienschaffenden ist nicht ein Delikt wie jedes andere, sondern ein Vorbote von anderen staatlichen Repressionen. Die fünf Gründe:

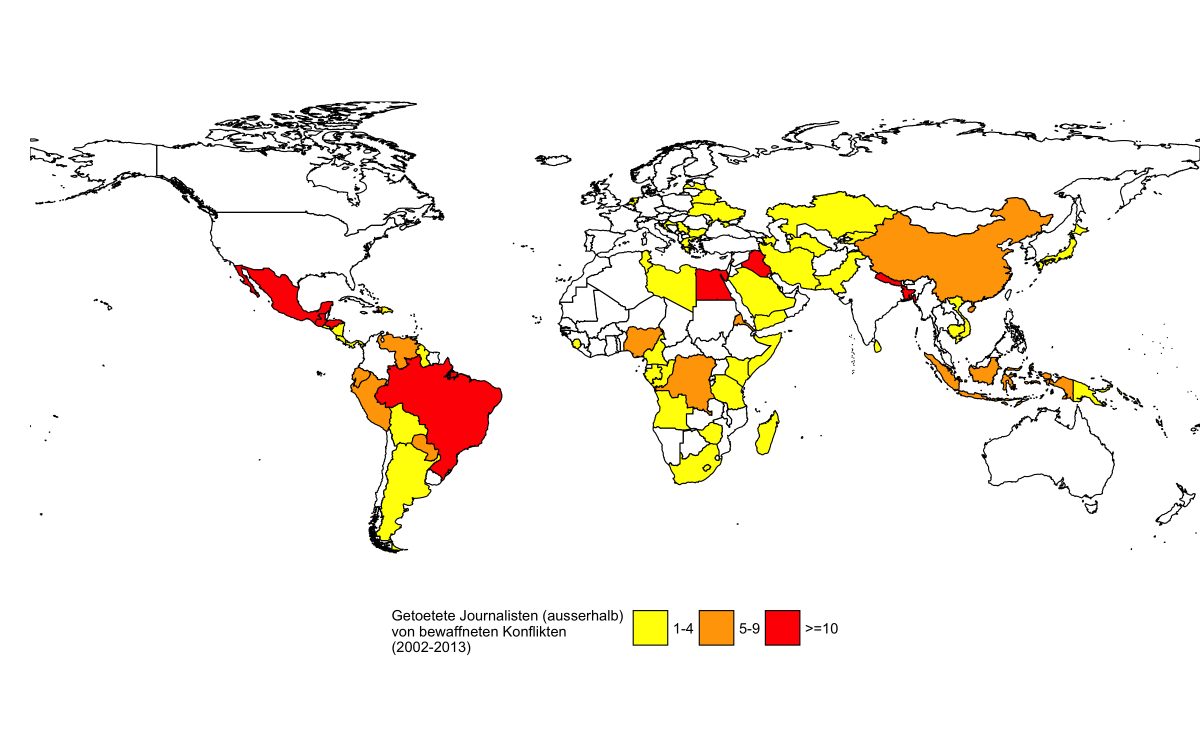

1. Journalisten werden auf der ganzen Welt getötet, nicht nur in Kriegszonen

Etwa ein Drittel aller Tötungen von Journalistinnen und Journalisten zwischen 2002 und 2013 haben sich in Ländern ereignet, die nicht an einem bewaffneten Konflikt beteiligt waren. Beispielsweise werden Journalisten in Mexiko, eines der gefährlichsten Länder für Pressemitglieder weltweit, zunehmend gezielt attackiert. Auch aus Brasilien, den Philippinen, Indonesien, Nepal und Ägypten wurden Tötungen vermeldet.

In diesen Regionen wurden Journalisten ausserhalb von bewaffneten Konflikten getötet. Besonders viele waren es unter anderem in Brasilien, Mexiko, Ägypten und im Irak.

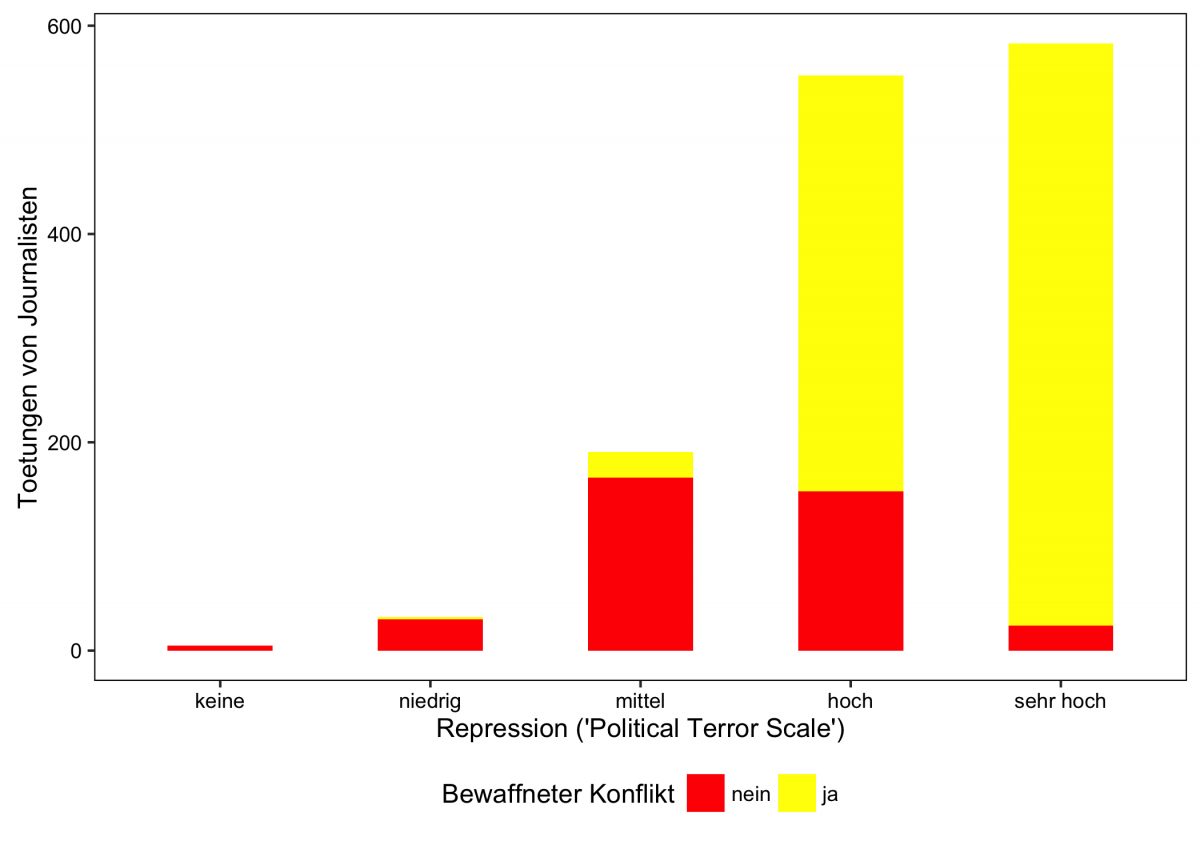

2. Ausserhalb von Kriegszonen werden mehr Journalisten in Ländern getötet, in denen die Repression begrenzt ist

Tötungen von Journalisten sind nicht nur eine brutale Begleiterscheinung eines mangelnden Respekts für die Menschenrechte. Denn Journalisten, die ausserhalb von Kriegszonen getötet werden, arbeiten meistens in Ländern mit einem mittleren Repressionslevel. Also in Ländern, in denen politische Gefangenschaft, Mord und Hinrichtung umfangreich praktiziert, aber nicht auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet wurde. Folglich werden die meisten Journalisten getötet, wenn die Regierung keine weitverbreitete, wahllose, die ganze Bevölkerung betreffende Repression anwendet. Stattdessen scheint spezifisch dort und dann auf Journalisten gezielt zu werden, wenn grosse Teile der Bevölkerung nicht oder noch nicht von staatlich geförderter Gewalt betroffen sind.

In Ländern mit mittlerem Repressionsniveau werden ausserhalb von bewaffneten Konflikten am meisten Journalisten umgebracht. Das Repressionsniveau in der Grafik basiert auf dem sogenannten Political Terror Scale. Dieses Projekt registriert Menschenrechtsverletzungen und erstellt daraus ein Länder-Ranking.

3. Die meisten Journalisten werden nicht durch kriminelle Gruppen ermordet

Entgegen der weitverbreiteten Auffassung, dass Journalistinnen und Journalisten vorwiegend im Kreuzfeuer von Kriegsparteien oder durch die Hände krimineller Banden getötet werden, wird in unserer Untersuchung ersichtlich, dass ausserhalb von Konfliktzonen viele Journalisten entweder von staatlichen Agenten getötet werden oder die Täterschaft unbestätigt bleibt. Das Committee to Protect Journalists geht sogar davon aus, dass die Mörder von Presseleuten in neun von zehn Fällen unbestraft bleiben. So bringen viele der Länder, die die höchsten Zahlen an getöteten Journalisten aufweisen, die Täter nie vor Gericht, darunter Russland, Brasilien, Pakistan, Bangladesch und Mexiko.

Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Täterschaft leicht identifizierbar war, wenn es sich um kriminelle Banden und andere nichtpolitische Akteure oder um politische, aber nichtstaatliche Akteure – etwa ISIS – handelte. Staaten haben wenige Anreize, Nachuntersuchungen durchzuführen und Tötungen von Pressemitgliedern zu bestätigen, wenn ihre eigenen Kräfte beteiligt waren. Hingegen können Tötungen von Journalisten durch oppositionelle Gruppen oder kriminelle Banden von Staaten unter Umständen dazu instrumentalisiert werden, um härtere Repressionen zu rechtfertigen.

4. Tötungen von Journalisten sind oft Vorboten von schlimmerer Repression

Schon die Tötung eines einzigen Journalisten kann ein Vorbote sein. Wir zeigen in unserer Studie, dass Folter, Tötung, politische Gefangenschaft und das Verschwindenlassen von Personen in den zwei Jahren nach der dokumentierten Tötung eines Journalisten – unabhängig von der Täterschaft – in einem Land wahrscheinlicher werden. Ungeachtet dessen, wer hinter dem Töten steht, weist die Ermordung von Medienschaffenden auf Instabilität und ansteigende Spannungen eines Landes hin, auf welche im jeweiligen Staat ein zunehmend in die Privatsphäre eingreifendes und härteres Regierungsverhalten folgt. Das Vorkommen von Tötungen von Journalisten sind also ein Gradmesser dafür, ob ein Land den allgemeinen Menschenrechtsschutz tatsächlich verbessern wird oder nicht – insbesondere dann, wenn andere Merkmale wie Demokratisierung und ökonomische Entwicklung auf eine Verbesserung hinweisen würden.

5. In Ländern, die in der Regel die Menschenrechte respektieren, sind Tötungen von Journalisten ein besonders relevantes Warnsignal

Niemand würde eine erhebliche Verbesserung der Menschenrechte in Syrien oder Sudan erwarten, noch würden die meisten Menschen mit einer plötzlichen Wendung zum Schlechteren in Norwegen oder Kanada rechnen. Viel schwieriger ist es aber zu prognostizieren, was in Ländern geschehen wird, die irgendwo in der Mitte stehen und die Menschenrechte in der Regel respektieren, aber nicht davor zurückschrecken, gegen Aktivisten oder Oppositionsmitglieder gewaltsam vorzugehen.

Die russische Journalistin Anna Politkovskaya. Nachdem sie zahlreichen Einschüchterungsversuchen getrotzt hatte, wurde sie am 7. Oktober 2006 in Moskau ermordet.

Es lohnt sich daher, die Behandlung von Journalisten genau zu beachten, vor allem in Ländern mit einem durchschnittlichen Repressionsniveau, da diese die grösste Gefahr für eine weitere Verschlechterung der Menschenrechtslage aufweisen. Dies sind auch diejenigen Länder, für die die Vorhersage der zukünftigen Achtung der Menschenrechte am schwierigsten ist. Die Tötung von Journalisten sollte darum als ein besonders relevantes Warnsignal für die Verschlechterung der Menschenrechte in mässig repressiven Ländern wie Russland, Peru, Sierra Leone oder Tansania verstanden werden.

Tötungen von Journalisten gehen uns alle an

Die Sicherheit und der Schutz derjenigen, die für die Medien aus den schwierigsten Situationen auf der ganzen Welt berichten, für uns alle von grösster Wichtigkeit sein. Dies aus zwei Gründen: Erstens deutet es auf eine allgemeine Verschlechterung der Menschenrechte in einem Land hin, wenn Medienleute misshandelt werden, was in jedem Fall auf internationale Aufmerksamkeit stossen sollte. Zweitens ist die unabhängige Berichterstattung über Geschehnisse vor Ort ohnehin von internationalem Interesse. Sie informiert die Öffentlichkeit und bringt die Möglichkeit mit sich, lokale Politiker zur Verantwortung zu ziehen.

DeFacto bringt Resultate der universitären Forschung sowie Expertenwissen aus der Politik- und verwandten Sozialwissenschaften einem interessierten Publikum in Deutsch, Französisch und Italienisch näher. Auf DeFacto erscheinen Kurzfassungen von Publikationen, die in Fachzeitschriften publiziert wurden, Zusammenfassungen von Buchkapiteln und anderen Forschungsberichten sowie Analysen und Kommentare, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Zusammenhang mit aktuellen Ereignissen geschrieben werden.

DeFacto