Im Büro des Nobelpreisträgers stehen Pokale von sportlichen Wettkämpfen. Auf einem Fussball sind die Unterschriften der OL-Läuferin Simone Niggli-Luder, dem Tennis-As Roger Federer und dem Fussballtrainer Christian Gross verewigt. Sport prägte das Leben von Kurt Wüthrich, bevor er Wissenschaftler wurde. Und prägt den unterdessen 75-Jährigen bis heute.

Herr Wüthrich, Sie sind jeden Tag im Labor und extrem schwierig zu erreichen. Mit 75 Jahren könnten Sie es längst etwas ruhiger nehmen.

Das ist doch nicht interessant. Ich bin weiterhin Professor an der ETH Zürich, habe Forschungslabors in Kalifornien und Rio de Janeiro und bin am Aufbau eines neuen Instituts in Schanghai und einer neuen Universität in Korea beteiligt.

Was tun Sie heute in all diesen Laboratorien?

In Zürich und La Jolla (Anm.: Kalifornien) geht es darum, bei der heutigen Spitzenforschung mitzumischen, in Brasilien und Korea wollen wir diese Art Forschung fördern, und in China planen wir Dinge, für die wir in den nächsten Jahren in anderen Ländern das Geld wohl nicht bekommen würden.

Das bringt es mit sich, dass Sie kaum mehr als ein paar Wochen an einem Ort sind, permanent rund um den Globus reisen. Wie funktioniert das?

Ich habe ein Sekretariat in Zürich, von wo aus meine

Aktivitäten koordiniert werden und eines in Kalifornien. Unabhängig vom Aufenthaltsort kann ich während etwa 16 Stunden pro Tag Kontakt mit einem der zwei Sekretariate aufnehmen.

Auch wenn er heute keinen Hochsprung mehr macht: Kurt Wüthrich legt sich die berufliche Latte immer noch sehr hoch.

In der Schweiz gibt es strenge Richtlinien betreffend den Altersrücktritt von Professoren.

Das stimmt. An der ETH ist das Rücktrittsalter bei 65 Jahren. Da ich meine Arbeit aber weiterführen wollte, habe ich im Jahr 2000, im Einverständnis mit der Schulleitung der ETH Zürich, ein Forschungslabor in Kalifornien eröffnet. Einige erfahrene Mitarbeiter sind darauf von Zürich nach Kalifornien umgezogen. Darüber gab es im Herbst 2002, nach der Bekanntgabe meines Nobelpreises, einigen Wirbel in der Presse. Es hiess, ich hätte für die Weiterführung meiner Forschungsarbeit ‹auswandern› müssen. Darauf hat die damalige Bundesrätin Ruth Dreyfuss die Initiative ergriffen, die zu der so genannten Lex Wüthrich führte. Diese Sonderregulierung erlaubt mir, weiterhin als Professor an der ETH Zürich zu arbeiten.

Ihr Kollege Charles Weissmann, der seine Forschung an der Uni Zürich auch den Prionen widmete, hat mehrere Firmen gegründet, um sein Wissen zu Geld zu machen. Warum haben Sie das nicht getan?

Ich habe ein paar Patente. Weiter verkauften wir Software für unser Forschungsgebiet. Mit den Einkünften bezahlte ich einen Teil der Laborkosten. Aber unsere Ergebnisse habe ich stets weitergegeben. Ich will, dass damit gearbeitet wird.

Wollten Sie denn nie Geld verdienen damit?

Natürlich habe ich mir manchmal überlegt, welche Möglichkeiten Leute mit viel Geld haben – zum Beispiel Bill Gates. Aber mir ist wohler, Empfänger zu sein. Das Vergnügen, mit dem Geld selber Forschung zu betreiben, ist für mich grösser als jenes, Forschungsprojekte anderer zu unterstützen.

Vor Ihrer Zeit als Wissenschaftler waren Sie Sportlehrer. Welchen Einfluss hatte das auf Ihr Leben?

Meine Erfahrungen im Leistungssport waren wichtig für die Wahl meiner Forschungsprojekte. So kombiniere ich bis heute körperliche Aktivität mit Forschungsarbeit. Damals habe ich ja innerhalb derselben Woche die Hauptprüfung für das Eidgenössische Turn- und Sportlehrerdiplom und die Doktorprüfung abgelegt.

Das ist ziemlich sportlich.

Ich sah das nie so ernst. Ich habe mich während der Doktorarbeit tagsüber auf die Sportlehrerausbildung konzentriert und war am Abend im Labor. Nach 14 Monaten habe ich meine Dissertation abgeschlossen (Anm.: 1964).

Bösartig könnte man sagen, so eine Dissertation war wohl nicht viel Wert.

Könnte man. Aber immerhin reichte es, dass ich bei den renommierten Bell Telephone Laboratories landete (Anm.: bei denen Wüthrich von 1967–1969 arbeitete). Ich hatte auch sehr früh einige Publikationen als Einzelautor in wichtigen Zeitschriften.

Definieren Sie sich als leistungsorientierten Menschen?

In einem gewissen Sinn schon. Aber ich fühlte mich eigentlich nie wirklich ausgelastet. Ab dem vierten Semester versah ich neben dem Studium an der Uni Bern ein halbes Pensum als Gymnasiallehrer. Ich studierte Physik, Mathematik und Chemie. Nach drei Semestern schloss ich in Physik ab. Nach viereinhalb Jahren war ich mit allem fertig. Dann studierte ich an der Uni Basel Sport und machte daneben die Dissertation.

Das ist unheimlich ehrgeizig.

Nein, das war eher ein Spiel. Ich trieb schon im Gymnasium viel Sport.

Es macht Ihnen offenbar Freude, sich mit den Besten zu messen.

Ich habe eher mit den Besten gespielt. In der Mannschaft der Uni Bern spielte ich mit der halben Fussball-Nationalmannschaft. In unserem Sportlehrerkurs, damals in Basel, waren unter zwanzig Studenten acht Schweizermeister, ein paar Olympiateilnehmer, zwei Profifussballer. Damals war es noch hart, nach einer Eintrittsprüfung überhaupt zum Sportstudium zugelassen zu werden.

Waren Sie danach ein strenger Sportlehrer?

Nein. Ich habe ja nur zwei Jahre an Gymnasien Sport unterrichtet, und in der Skischule herrschte sowieso immer Ferienstimmung.

Aber als Professor an der ETH, wo Sie seit 1970 forschen und lehren, sind Sie streng.

Das weiss ich nicht.

Ich weiss es von ehemaligen Doktoranden.

Wissen Sie, ich habe einfach gewisse Standards. Da erlebt man erstaunliche Sachen. Man führt Leute zu Topleistungen, inklusive Artikeln in Nature (Anm.: eine der weltweit renommiertesten Wissenschaftszeitschriften), was oft die Tür öffnet für eine akademische Karriere. Und danach beklagen sie sich über unmenschliche Anforderungen.

Da fühlen Sie sich unverstanden?

Ja, sehr.

Hat Ihre fordernde Art mit Ihrer sportlichen Vergangenheit zu tun?

Was ich vom Sport mitnahm, war die messbare Leistung. Im Hochsprung meistert man die Höhe oder eben nicht. In der Forschung ist das nicht so einfach. Resultate werden erst akzeptiert, nachdem sie ausserhalb der eigenen Institution bestätigt wurden. Darum ist es wichtig, vor einer Veröffentlichung intern die Ergebnisse sehr kritisch zu überprüfen und ihre Bedeutung realistisch einzuschätzen. Dabei muss man den jüngeren Mitarbeitern manchmal auch weh tun.

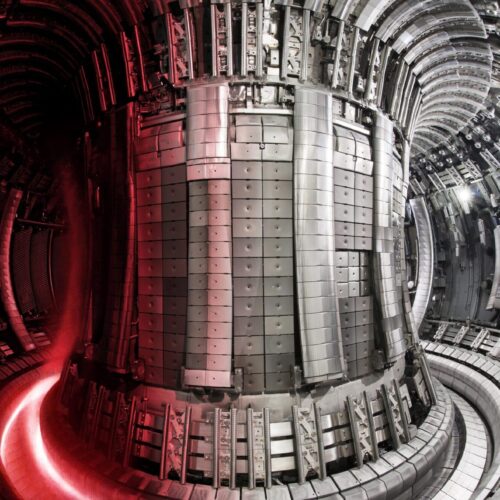

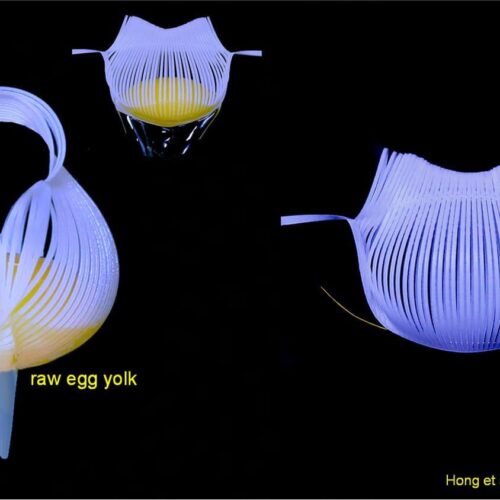

Biomoleküle dreidimensional

Für die Entwicklung einer Methode, mit der man die dreidimensionale Struktur von Biomolekülen in wässriger Lösung, wie zum Beispiel in Körperflüssigkeiten, ermitteln kann, wurde Kurt Wüthrich 2002 mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Die Methode nutzt den Umstand, dass Moleküle elektromagnetische Strahlung absorbieren. Dies kann man in einem so genannten Kernspinresonanzspektrometer aufzeichnen und daraus Rückschlüsse auf die Form der Moleküle ziehen. Eine der meistbeachteten Entdeckungen von Wüthrichs Team ist die Struktur der Prion-Proteine – jener Eiweisse also, die für Rinderwahnsinn und beim Menschen für die Creutzfeldt-Jakob-Krankheit verantwortlich sind.

Gab es in Ihrer wissenschaftlichen Karriere Schlüsselmomente?

Ganz klar braucht man auch Glück. Aber dieses fliegt einem nicht einfach zu. Man muss aktiv sein. Das verrückteste bei meiner Art, die Dinge anzugehen, ist wohl, dass ich alles wissen will. Ich habe eine unzähmbare Neugier. Das ging im Laufe der Jahre kreuz und quer durch viele Gebiete. Im Sport machte ich die Erfahrung, dass die Sauerstoffaufnahme im Blut ein limitierender Faktor ist. Also untersuchte ich in meiner Dissertation Möglichkeiten, die Sauerstoffversorgung zu verbessern. Zwanzig Jahre später fand man heraus, dass ich der erste Forscher in der Schweiz war, der die Methode der so genannten EPR-Spektroskopie für derartige Studien einsetzte. Als ich in den USA bei den Bell-Labs war, untersuchte ich das Hämoglobin aus meinem eigenen Blut. Da kam Max Perutz, der 1962 den Nobelpreis für die Aufklärung der chemischen Struktur des Blutfarbstoffs Hämoglobin erhalten hatte, eigens in die USA, um zu sehen, was ich getan hatte. Er lieh sich meine Grafiken aus, zeigte sie weltweit und hat damit meine Karriere lanciert. Im Rückblick müsste ich heute sagen, dass der damalige Versuch, Magnetresonanz-Spektroskopie auf dieses Problem anzuwenden, eine Spinnerei war. Aber es funktionierte.

Sie waren offenbar ein ziemlich wilder Kerl?

Ich wollte einfach alles ausprobieren.

Sagen Sie mir jetzt bitte nicht, Sie seien auch noch musikalisch.

Nicht besonders. Früher spielte ich Akkordeon.

Immerhin ein Gebiet, auf dem Sie nicht Höchstleistungen erbrachten.

Ich habe immerhin einige Kränze von Harmonika-Wettbewerben.

Wieder das sportliche Element, das Sich-Messen.

Ja, das ist immer wichtig. Leider wird der heutigen Jugend abgewöhnt, Leistungen zu messen. Es gibt ja zum Teil nicht mal mehr Noten in der Schule. Dabei müssten die Schüler früh lernen, Niederlagen einzustecken. Sie müssten lernen, dass man weitermachen muss und aus den Niederlagen wichtige Impulse für die Weiterarbeit mitnehmen kann.

Wo haben denn Sie Niederlagen eingesteckt?

Im Sport habe ich es nicht so weit gebracht, wie ich wollte.

Wenn das die einzige Niederlage ist, an die Sie sich erinnern, sind Sie vom Erfolg ziemlich verwöhnt.

Ich würde nicht sagen, dass ich übertrieben ehrgeizig bin. Ich ging zum Beispiel mal zwei Saisons lang Skifahren, nachdem wir die Resultate erzielt hatten, die später zum Nobelpreis führten. Da habe ich mich abgemeldet, mietete in Wengen ein Haus, lernte mit Video wieder sauber Skifahren.

Fahren Sie heute noch Ski?

Ein Mal pro Jahr während einer Woche, als Ausgleich während eines Kongresses. Dieses Jahr in Snowbird, Utah. Dort gibt es die steilsten Pisten der USA.

Also schwarz?

Doppelschwarz. Bei guten Bedingungen fahre ich diese mit meiner Frau.

Sie fährt auch immer noch so gut Ski?

Ich bitte Sie: Wir haben beide gleichzeitig die Sportlehrerausbildung gemacht.

Wie hoch liegt denn die Latte in Ihrem Leben heute noch?

Ich lasse es jetzt einfach mal laufen. Statistisch ist die Wahrscheinlichkeit, einen zweiten Nobelpreis zu bekommen, etwa eine Milliarde Mal grösser als für einen, der noch keinen hat.

Aber da müsste man ja auch etwas entdeckt haben, das nochmals nobelpreiswürdig ist.

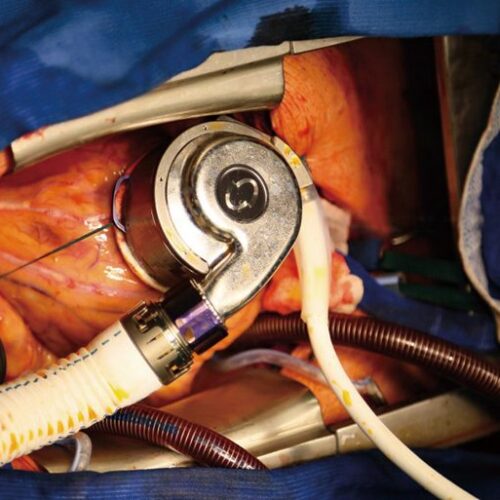

Das haben wir möglicherweise. Vor zwei Jahren fanden wir eine Methode, mit der sich voraussagen lässt, ob gewisse Wirkstoffe in einer Zelle die gewünschte Wirkung mit oder ohne Nebenwirkungen erzielen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten bei der Medikamentenentwicklung. Man kann gezielter Substanzen entwickeln, die keine Nebenwirkungen haben. So etwas könnte längerfristig schon interessant werden.