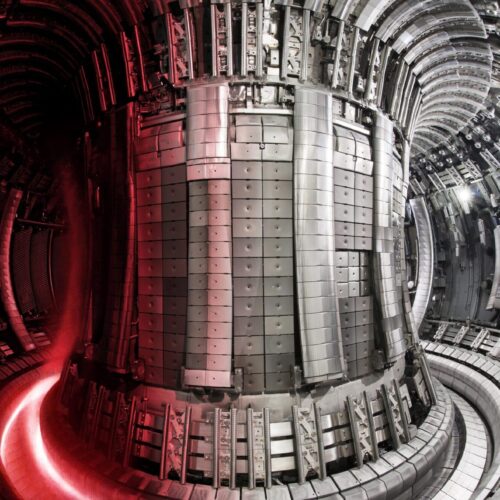

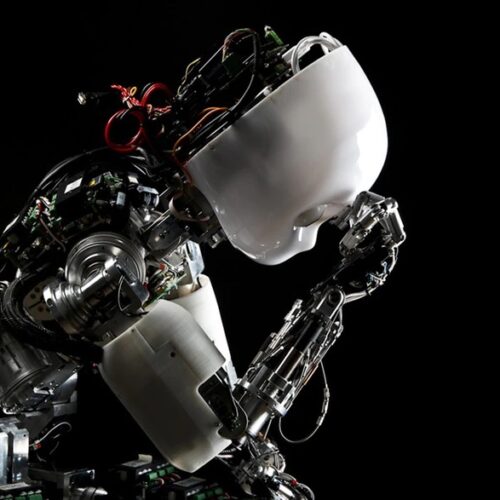

Es war eine grosse Zeit für die Kernforschung, damals, vor sechzig Jahren. Auch die Schweiz investierte viel in die Nuklearforschung und erwog sogar, eine Atommacht zu werden. Die Physikabteilungen an den Universitäten wuchsen massiv, und in kurzer Zeit erreichte das Land in der Kernphysik eine internationale Spitzenposition.

Auch Verena Meyer wurde von dieser Forschungseuphorie angesteckt. Schuld war der Atomphysiker Hans Staub. Er hatte die Leitung des Physik-Instituts der Universität Zürich übernommen, das damals noch im Untergeschoss eines Altbaus an der Rämistrasse untergebracht war. Seit der Berufung Staubs wehte ein frischer Wind durch die vormals verschlafenen Räumlichkeiten. Er modernisierte und vergrösserte das Institut, führte die Kernphysik und die Festkörperphysik ein und konnte schliesslich auch einen Neubau realisieren.

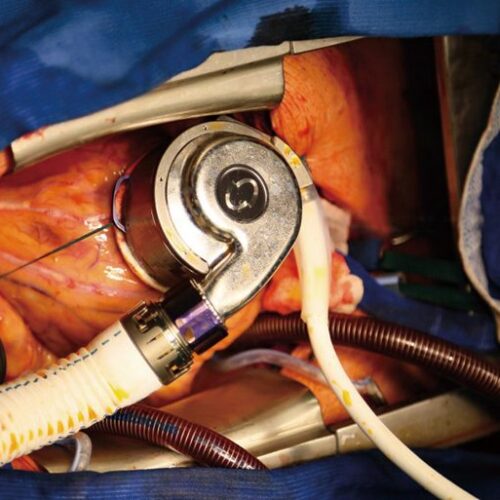

Ihm sei es auch zu verdanken, erzählt Verena Meyer, dass sie den damals für eine Frau sehr unkonventionellen Entschluss fasste, Physikerin zu werden. Ihr Vater war Geschichtsprofessor an der Universität Zürich und starb als Verena zwanzigjährig war. Die Mutter, eine Juristin, war vor der Familiengründung in der Berliner Jugendanwaltschaft tätig gewesen. Dass auch die Tochter studieren würde, stand ausser Frage. Es sollte zunächst Medizin sein; dies schien einer jungen Frau angemessen.

Zum medizinischen Grundstudium gehörten auch Physikkurse, die nicht beliebt waren, weil sie als schwierig galten. Doch für die Studentin Verena waren diese Kurse die Initialzündung – wegen Hans Staub. «Er war voller Leidenschaft für sein Fach», erinnert sie sich. Meyer liess sich anstecken und kehrte der Medizin den Rücken.

Von da an ergab sich ihre berufliche Laufbahn wie von selbst. Staub war ein begnadeter Motivator, ein guter Chef und er verstand es, eine Crew zu bilden, in der alle am gleichen Strick zogen. Was Geschlechterfragen anbelangte, war er seiner Zeit voraus. Er machte keinerlei Unterschied zwischen Männern und Frauen. Er selbst hatte drei Töchter, die alle studierten. Eine davon doktorierte später bei Verena Meyer, als diese selbst Professorin geworden war.

Als sich abzeichnete, dass Verena Meyer eine akademische Karriere machen würde, war Staub einfühlsam genug, sie darauf anzusprechen, ob es ihr etwas ausmache, einzige Frau in einer männlich dominierten Disziplin zu sein. Verena Meyer machte es nichts aus. Sie zerbrach sich nie den Kopf über die Geschlechterfrage – damals und auch heute nicht. «Ich hatte in keiner Phase meines Lebens Anlass, mich als Frau benachteiligt zu fühlen. Eher profitierte ich von einem gewissen Frauenbonus.»

Hatte sie weibliche Vorbilder? Etwa die Nobelpreisträgerin Marie Curie? Oder die Kernphysikerin Lise Meitner? «Nein. Ich strebte nie einem Ideal nach und machte keine Pläne. Ich nahm das Leben, wie es kam.»

Einen kleinen Ausgleich neben dem Studium bildeten das Cello und die wöchentlichen Proben des Akademischen Orchesters. Ansonsten ging Verena Meyer ganz in ihrem Studium auf und das Physiklabor bildete ihren Lebensmittelpunkt.

Als frischgebackene Doktorin der Physik ging sie für zwei Jahre in die USA, wo sie auch den Bau eines Teilchenbeschleunigers zu überwachen hatte, den die Universität Zürich in Auftrag gegeben hatte. Zurück in Zürich wurde sie 1963 ausserordentliche Professorin und fünf Jahre später zur ordentlichen Professorin für Experimentalphysik befördert.

Ihr ganzes Forscherinnenleben kreiste um Teilchenbeschleuniger. Diese Geräte sind schwierig zu konstruieren und ebenso schwierig zu finanzieren. Nachdem sie sich schon in ihrer Diplomarbeit mit dem Bau eines kleineren Beschleunigers beschäftigt und den Bau eines grösseren Modells in Amerika begleitet hatte, planten die Universitäten Basel und Zürich einen neuen, noch grösseren Beschleuniger in der Schweiz zu bauen. Doch auch das neu gegründete Schweizerische Institut für Nuklearforschung, (heute Paul-Scherrer-Institut in Villigen), wollte einen Beschleuniger. Geld und Bedarf für zwei solche Geräte gab es nicht.

Verena Meyer kämpfte für die Universitäten. Doch die Gegenseite liess die junge Uni-Professorin spüren, dass die Universität am kürzeren Hebel sass. Verena Meyer hatte zu kämpfen. Hans Staub hatte ihr die Verhandlungsarbeit überantwortet, er verbrachte ein Sabbatical in den USA. Sie schrieb ihm wöchentlich und schüttete dabei ihr Herz aus. «Es war die aufreibendste Phase meines Berufslebens», sagt sie rückblickend.

1976 wurde Verena Meyer Dekanin der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Gleichzeitig setzte auch die Rechts- und staatswissenschaftliche Fakultät mit Heidi Schelbert erstmals eine Frau in dieser Funktion ein. «Es entstand eine Art Wettbewerb bei der Besetzung wichtiger Universitätsämter durch Frauen», erinnert sich Meyer. Doch sie sah es nicht als ihre Aufgabe an, sich speziell für die Frauen in der Wissenschaft einzusetzen. Auch nicht, nachdem sie Rektorin geworden war. Sie war überzeugt, dass sie für die Frauen mehr erreichte, indem sie selber als Frau ihr Amt möglichst gut ausübte.

Konsequenterweise wollte sie keinesfalls Rektorin genannt werden, sondern bestand auf der männlichen Bezeichnung Rektor der Universität Zürich. Ihre Begründung: Mit «Rektor» würde nicht die Person, sondern das Amt bezeichnet.

In ihrer Rektoratszeit erwachte Verena Meyers Interesse für die Wissenschaftspolitik – und sie übernahm hier bald auch auf nationaler Ebene Verantwortung. In den Achtziger- und Neunzigerjahren bekleidete sie wissenschaftspolitische Schlüsselpositionen: Im Schweizerischen Nationalfonds war sie für für nationale Forschungsprogramme zuständig. Sie war Mitglied und später, bis 2000, Präsidentin des Schweizerischen Wissenschafts- und Technologierates SWTR, dem beratenden Organ des Bundesrates für Fragen der Wissenschafts-, Hochschul- und Technologiepolitik.

Obschon sie also weder von den gesellschaftlichen Umbrüchen der 68er-Jahre, noch von der Frauenbewegung berührt worden war und auch als Dekanin und Rektorin Distanz zu feministischen Anliegen wahrte, freut sie sich über die verbesserten Karriere-Möglichkeiten, die Frauen heute in der Wissenschaft haben. Dass sich Familie und Beruf besser vereinbaren lassen als vor einigen Jahrzehnten, sieht sie als wichtigen Fortschritt an. Zu ihrer Zeit wäre es noch undenkbar gewesen, als Physikprofessorin Kinder zu erziehen. Sie selbst hätte es sich durchaus vorstellen können, Familie und Kinder zu haben. Ihr erklärtes Ziel aber war es nicht. Sie überliess die Frage dem Lauf der Dinge. Hätte sie allerdings Kinder bekommen so sagt sie, hätte sie ihren Beruf aufgegeben – dem Beispiel ihrer Mutter folgend.

Als antiquiert empfindet Verena Meyer das Lebensmodell «Beruf oder Familie» bis zu ihrem Tod im Juli 2018 nicht. Bildung und Berufserfahrung seien nicht verschenkt, wenn Frauen ihre Karriere abbrächen: «Meine Geschwister und ich haben als Kinder sehr davon profitiert, dass wir eine aufgeschlossene, gebildete Mutter hatten.»