Herr Ernst, lagen Sie selber schon mal in einem Magnetresonanztomografen?

Natürlich. Das erste Mal, weil sie im Universitätsspital Zürich aus Neugierde gern ein Bild von mir wollten – eines von meinem Kopf. Der diensthabende Arzt sagte danach zu mir: «Herr Ernst, ihr Kopf ist ganz normal. Warum haben Sie einen Nobelpreis bekommen?»

Wie ist das bei Ihnen angekommen?

Nicht gerade als Beleidigung; aber ein bisschen war es schon eine Enttäuschung. Später fand ich heraus, dass man das Hirn von Karl Friedrich Gauss, dem grossen Mathematiker, in Alkohol aufbewahrt hatte. Als man es im MRI untersuchte, kam ebenfalls dabei raus: «Just another brain». Auf meinem zweiten Bild aus dem MRI – das war vor 2 Jahren – entdeckte man eine Stenose im Hirn, eine Verengung der Blutgefässe; und man prognostizierte mir einen sehr angenehmen Tod: Die Welt werde einfach irgendwann mal vor meinen Augen verschwinden.

Wie ist es, selbst in dieser lärmenden Röhre zu liegen und zu wissen «Wenn ich das nicht erfunden hätte, gäbe es das Ding nicht»?

Das ist an sich nichts Besonderes. Aber die Tatsache, dass meine Forschung der Gesellschaft etwas gebracht hat, ist für mich sehr wichtig. Ich wollte immer etwas Nützliches leisten.

Dass man eines Tages aber auch den Sitz der Angst oder der Liebe damit sehen kann, hätten Sie nicht gedacht?

Nein, das habe ich mir nie vorgestellt.

Es gab auch Experimente, bei denen man Nonnen im MRI beten liess, um herauszufinden, wo das Gotteserlebnis sitzt. Was halten Sie davon?

Nichts. Das Einzige, was ein MRI kann, ist die Aktivität im Hirn zu lokalisieren. Man hat aber keine Ahnung, was dort genau passiert. Alles Weitere ist Interpretation und Spekulation.

Ihre Entwicklung trägt also nicht zur Entmystifizierung der Religiosität bei?

Nein, das hat damit nichts zu tun.

Fragt man auf der Strasse jemanden, wer die Glühbirne erfunden hat, denkt jeder an Edison. Beim MRI denkt keiner an Sie.

Ich hab’s auch nicht erfunden, das war Paul Lauterbur (Anm. d. Red.: US-amerikanischer Chemiker und Radiologe). Wobei auch das fraglich ist. Ich sage immer: Wenn jemand eine Erfindung macht, muss man in die Geschichte zurückblicken, um zu sehen, wer was zuvor gemacht hat. Alles hat eine Vorgeschichte, so auch bei mir.

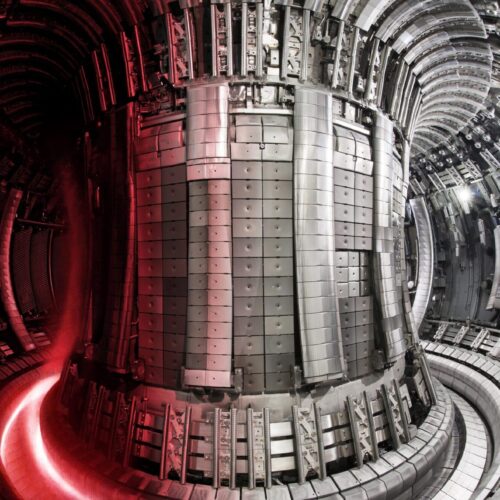

Magnetresonanztomografie

Die Magnetresonanztomografie (MRT) oder englisch Magnetic Resonance Imaging (MRI) ist ein bildgebendes Verfahren, das in der Medizin zur Darstellung von Gewebe und Organen im Körper dient. Der Magnetresonanztomograf erzeugt sehr starke Magnetfelder, welche die Atomkerne der Wassermoleküle im Körper zum Schwingen anregen. Diese Schwingung wird von einem Empfänger in Form elektrischer Signale aufgefangen. Weil in jedem Gewebe der Wassergehalt verschieden ist, lassen sich aus diesen Signalen sehr präzise Bilder errechnen.

Eine neuere Anwendung ist das so genannte funktionale MRI (fMRI). Damit werden zum Beispiel aktive Bereiche in einem Gehirn identifiziert, woraus man Schlüsse auf die Funktion einer bestimmten Hirnregion ziehen kann. Das MRI setzt – im Gegensatz zur Röntgenuntersuchung – die Patienten keinen schädlichen Strahlen aus.

Sie sagten einmal, der Heiligenschein, den man als Nobelpreisträger hat, sorge dafür, dass die eigene Meinung gefragt sei.

Ich sagte, dass ich in Stockholm eine Stimme bekommen habe und diese nutzen muss. Wissenschaftler haben die Pflicht, ehrlich und offen zu sein. Ich sage, was ich denke.

Forscher mischen sich aber oft erst nach ihrer Pensionierung

in gesellschaftliche Diskussionen ein.

Das ist eine Frage der Zeit und der Prioritäten.

Schweigen sie nicht eher aus Rücksicht auf die eigene Karriere?

Das spielt sicher eine Rolle. Wichtigster Hinderungsgrund ist aber sicher das Interesse, das vor allem der Wissenschaft gilt und wenig Platz für anderes lässt.

Ihre Leistung liegt über 45 Jahre zurück und ist immer noch Ihr Markenzeichen. Gab es Zeiten, wo Sie dachten: «Oh nein, nicht schon wieder Magnetresonanztomografie»?

Eigentlich nicht. Ich wusste immer, dass es wichtig ist und habe auch viele Vorträge gehalten, die immer im MRI gegipfelt hatten. Es ist ein sehr dankbares Thema, weil man damit zeigen kann, wie wichtig Wissenschaft sein kann.

Sie sind der Schweizer Nobelpreisträger, der sich am meisten zu Wort meldet. Gibt es Themen, zu denen Sie nichts sagen wollen oder können?

Ich versuche, mir immer eine Meinung zu bilden und dann auch etwas zu sagen, selbst wenn ich nichts weiss. Das kommt oft vor. Auch wenn man nichts zu sagen hat, kann man trotzdem provozieren.

Sie provozieren gerne?

Eigentlich schon, ja. Das kann manchmal aber auch sehr unangenehm sein. Zuerst verspüre ich jeweils eine grosse Lust, zu provozieren und nachher wird es unangenehm, wenn Aussagen zweifelhaft sind.

Das hält Sie aber nicht davon ab?

Nein. Ich überlege mir ja immer, wer im Auditorium sich gepiesackt fühlen könnte. Dann richte ich die Provokation bewusst auf genau diese Person aus.

Hört man auf Sie?

Man hört mir zu. Aber dass ich die Welt verändern könnte, ist sicher zu viel erwartet. Ich bin sehr kritisch gegenüber der Gesellschaft; deshalb kann ich sie aber noch lange nicht umkrempeln. Ich spreche viel über Bildung. Ich möchte langfristige Ziele erreichen. Wir können unsere Politiker nicht von heute auf morgen ändern. Wir müssen versuchen, den Jungen etwas einzupflanzen, das später zur Blüte führt. Das dauert zehn, zwanzig Jahre.

In der Vergangenheit gab es in der Schweiz überdurchschnittlich viele Nobelpreisträger. Das kann man gegenwärtig nicht behaupten. Muss man daraus schliessen, dass unsere Wissenschaft schlechter geworden ist?

Ich glaube, wenn man einen Nobelpreis gewinnt, ist das schon ein Indikator für Qualität. Wenn man aber keinen gewinnt, heisst das noch lange nicht, dass die Qualität schlecht ist. Es gibt viele Gründe, warum ein Nobelpreis nicht verliehen wird. Es gibt viele gute Wissenschaftler.

Was ist ein guter Wissenschaftler?

Er braucht eine Menge Selbstkritik. Er muss sich selber beurteilen können. Man darf sich nicht verlaufen, sondern muss falsche Wege erkennen.

In vielen Interviews reden Sie vom «eigenen Schatten»,

den man mit sich schleppt. Was meinen Sie damit?

Früher dachte ich, wenn ich die Matura habe, bin ich wer. Wenn ich das Diplom habe, dann bin ich wirklich wer. Wenn ich den Doktor-Titel habe, habe ich alles erreicht. Heute weiss ich, dass es nicht so ist. Die eigenen Probleme werden durch Preise nicht gelöst, man zieht sie als Schatten immer hinter sich her.

Aber als Nobelpreisträger sind sie ein Star.

Nein. Man könnte sagen, dass ich als Wissenschaftler etwas Grosses geleistet habe. Aber der Ausdruck «Star» gefällt mir ganz und gar nicht. Ein Star blendet, leistet aber nichts Grosses. Roger Federer zum Beispiel, der nützt nichts. Das nützt einen «Chabis». Ich möchte lieber etwas erreichen, das eine langfristige Wirkung hat.

Sie sind Chemiker. Heute gilt Chemie in vielen Kreisen als Inbegriff des Bösen. Sie sei gegen die Natur, heisst es. Was sagen Sie dazu?

Das ist totaler Unsinn. Alles in der Natur ist Chemie, ohne läuft rein gar nichts. «Chemie» hat zwei Bedeutungen: Die Wissenschaft und die Industrie. Wenn man «ohne Chemie» sagt, meint man eigentlich ohne chemische Industrie. Dabei sind auch alle natürliche Produkte Chemikalien.

Warum ist denn «Chemie» zu einem negativ besetzten Begriff geworden?

Schuld sind die Unfälle, die leider gelegentlich geschehen. Sie rücken das Fach in ein schlechtes Licht. Auch die sichtbare Umweltverschmutzung schreibt man der Chemie zu, obwohl wir daran selbst schuld sind. Aber man sucht halt einen Sündenbock.

Schmerzt Sie das?

In einem gewissen Sinne schon. Durch das schlechte Image ist es schwieriger geworden, junge Leute für diese Wissenschaft zu begeistern. Wobei, es ist wieder besser geworden als es schon mal war.

Ihr Verdienst?

Sicher nicht. Ich habe vielleicht etwas dazu beigetragen. Aber nichts Wesentliches.

Nun geben Sie sich aber sehr bescheiden.

Nein, nur realistisch. Man muss immer realistisch und selbstkritisch bleiben. Und nicht übertreiben.

Die Ausgeglichenheit von Kultur, Musik und Wissenschaft, so sagten Sie verschiedentlich, sei für Sie immer wichtig gewesen. Machen Sie selbst noch Musik?

Leider nein. Meine Finger machen das Cellospielen nicht mehr mit: Ich kann die Saiten nicht mehr runterdrücken; das bereitet mir Schmerzen.

Viele Wissenschaftler sind auch gute Musiker, besteht da ein Zusammenhang?

Ich denke schon. Musik ist eine intellektuelle Angelegenheit, die viel Wissen voraussetzt. Die Kombination von Intelligenz und Gefühl ist in der Musik sehr wichtig – besonders in der klassischen.

Und in der Wissenschaft? Wo ist hier Platz für Gefühle?

Überall. Nur sind die Wissenschaftler sich dessen nicht bewusst. Viele denken, sie seien objektiv und hätten ihre Gefühle im Griff – das Gegenteil ist der Fall. Auch die Intuition kommt aus dem Unbewussten. Plötzlich ist etwas da und man weiss nicht woher. Hier sind Emotionen sehr wichtig.

Kennen Sie das Gefühl, dass eine Idee wie aus dem Nichts plötzlich da ist?

Natürlich.

Spielte das in Ihrer Karriere eine Rolle?

Selbstverständlich. Meine Frau sagt immer, ich hätte abstruse Ideen. Manchmal sind sie morbide, manchmal obszön. Es sind Ideen, die von irgendwoher kommen. Mir gefällt das; denn meistens sind sie lustig und sehr oft bewirken sie auch etwas und führen einen weiter.