Heute Freitag verleiht die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften den Prix Schläfli, die älteste Wissenschaftsauszeichnung in der Schweiz. Jedes Jahr werden damit die vier besten Doktorarbeiten in den Naturwissenschaften gewürdigt. Es geht um Mikroorganismen, die Atomendlager sicherer machen, Solarstrom aus Kunststoff, die Entschlüsselung einer Artenentstehung und Forschung in vierdimensionalen Räumen. Wir stellen die klugen Köpfe vor, die hinter den Projekten stecken.

Im Gestein Druck ablassen

Im äussersten Zipfel des Juras, 300 Meter unter dem Berg: Hier befindet sich das Felslabor Mont-Terri. Man erreicht es nach einer einen Kilometer langen Fahrt im Sicherheitsstollen des Autobahntunnels, der St. Ursanne mit Courgenay verbindet. Dann tauchen die kahlen, vier bis fünf Meter hohen Gänge des Labors auf – während Jahren der Arbeitsplatz von Alexandre Bagnoud: «Ein Kilometer im Berg drin ist nicht mehr zu erkennen, ob Tag oder Nacht ist, und die Temperatur ist immer gleich, egal ob Winter oder Sommer.» Eine ungewöhnliche Umgebung für einen Bakterienexperten – doch hier verfolgte Bagnoud zwei Jahre lang die Entwicklung von speziellen Mikroorganismen.

Üblicherweise untersuchen Wissenschaftler in diesem Felslabor nichts Lebendiges, sondern die geologischen Eigenschaften eines Gesteins, des sogenannten Opalinustons. Dieses ist so dicht, dass kaum Wasser oder Gas durchdringt. Deshalb gilt solches Gestein als geeigneter Ort für ein Atommüll-Endlager. Doch Studien zeigen: Auch bei den besten Bedingungen werden die Stahlfässer, in denen die abgebrannten Brennstäbe abklingen, langfristig rosten. Dabei wird Wasserstoffgas frei, das sich in der dichten Kaverne ansammelt und so langsam Druck aufbaut. Und dieser könnte wiederum die Sicherheit des Endlagers gefährden.

Hier kommen Bagnouds Bakterien ins Spiel. Sie verfügen über eine erstaunliche Eigenschaft: Sie können von Wasserstoff leben und das Gas als Energiequelle nutzen. Das war aus Laborexperimenten schon bekannt. Darum untersuchte der Mikrobiologe Bagnoud während seiner Dissertation an der ETH Lausanne, ob die Mikroben in der Lage sind, den in einem zukünftigen Endlager entstehenden Wasserstoff abzubauen – und so den Druckaufbau im Fels zu verhindern.

In einem zweijährigen Experiment besprühte Bagnoud seine Sprösslinge in einem Bohrloch im Felslabor immer wieder mit Wasserstoff und beobachtete die chemischen und biologischen Veränderungen. Resultat: Eine Mikrobengemeinschaft aus sieben Bakterienarten kann in diesem unwirtlichen Umfeld überleben und baut den entstehenden Wasserstoff ab.

Diese aussergewöhnlichen Fähigkeiten der simplen Lebensformen und auch ihre Vielfalt faszinieren Bagnoud. Zwar sehen die Bakterien unter dem Mikroskop ziemlich gleichförmig aus – doch anders als Pflanzen und Tiere hätten diese Lebewesen beim Stoffwechsel besondere Möglichkeiten, sagt er. «Schon zu Beginn meiner Laufbahn war mir klar, dass ich die kleinsten Elemente der ökologischen Systeme untersuchen möchte.» Die Arbeit tief im Juragestein habe ihn nicht gestört, im Gegenteil: «Ich habe die eigenartige Atmosphäre dort geschätzt.» Bis zu zwölf Stunden am Tag war der Forscher im Stollen.

Die lange Arbeit zahlte sich aus: Aufgrund der Resultate konnte Bagnoud neue Empfehlungen an die Planer von künftigen Atom-Endlagern geben: Anstatt die Kaverne möglichst bakterienfrei zu halten, sollte eine Schicht aus poröserem Gestein rund um das Lager als Lebensort für die Winzlinge dienen. So können diese zur Sicherheit des Endlagers beitragen – und damit auch dem Wohl der Menschen.

Unter Strom

Eine völlig neue Methode, um aus Licht Strom zu produzieren, entdeckte der Chemiker Xiaojiang Xie an der Universität Genf. Anders als bei der herkömmlichen Photovoltaik, wo elektronische Komponenten das Licht in Elektrizität verwandeln, verwendete Xie Membranen aus Kunststoff, die er mit sogenannten Spiropyranen versetzte. Diese Moleküle sorgen etwa in Sonnenbrillen dafür, dass sich das Glas in hellem Licht automatisch abdunkelt.

Xie entwickelte Spiropyran-Membranen von der Grösse einer Kontaktlinse, die Strom erzeugen, wenn sie mit Licht bestrahlt werden. Das ist zuvor noch niemandem gelungen. Dank Xies Erfindung könnten dereinst neuartige Solarzellen entstehen, die bieg- und faltbar sind und somit beispielsweise in Kleidung integriert werden könnten. Bis es so weit ist, dürfte es allerdings noch dauern: Die Forschung mit den biegsamen Solar-Membranen steht noch ganz am Anfang.

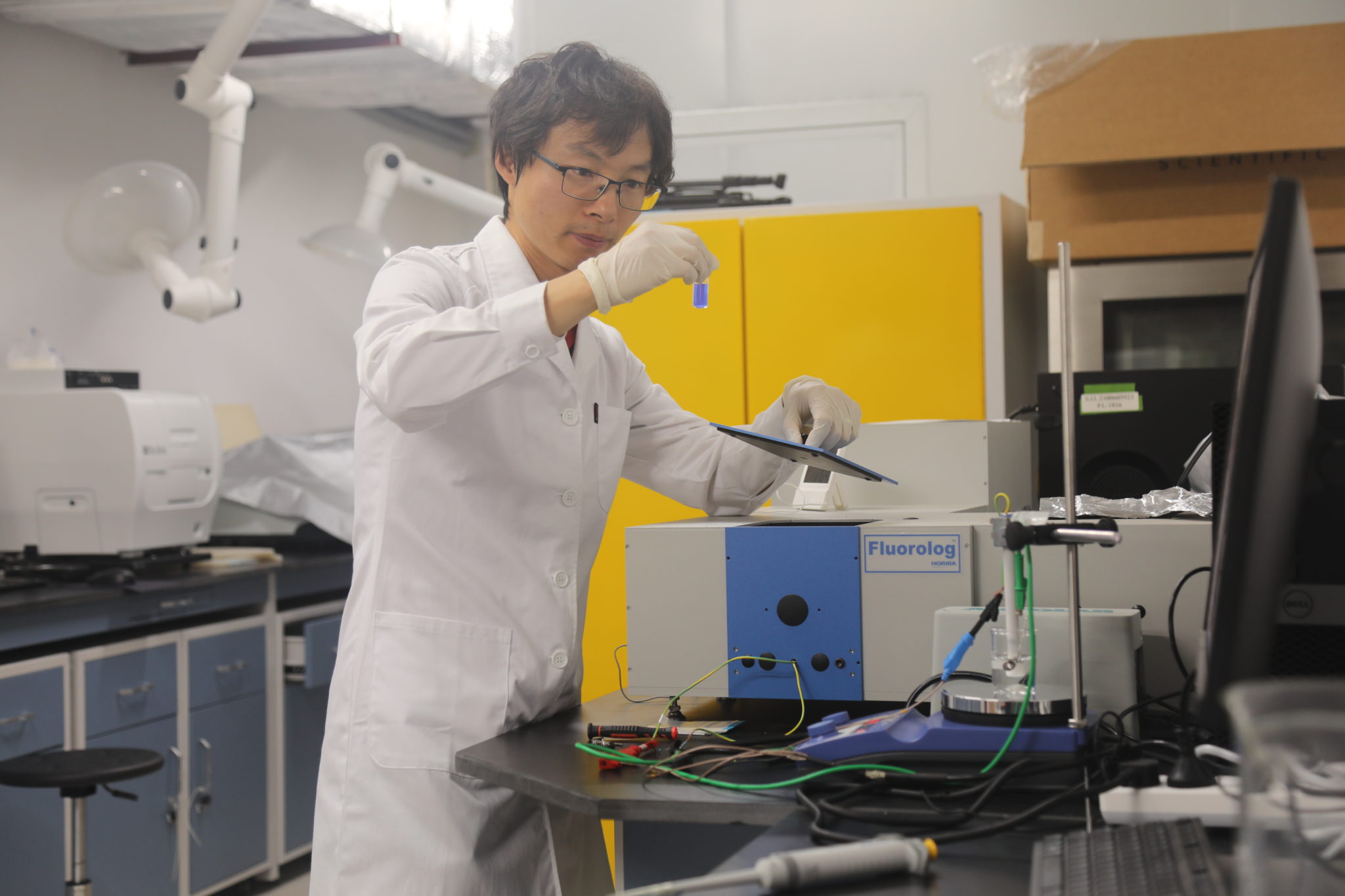

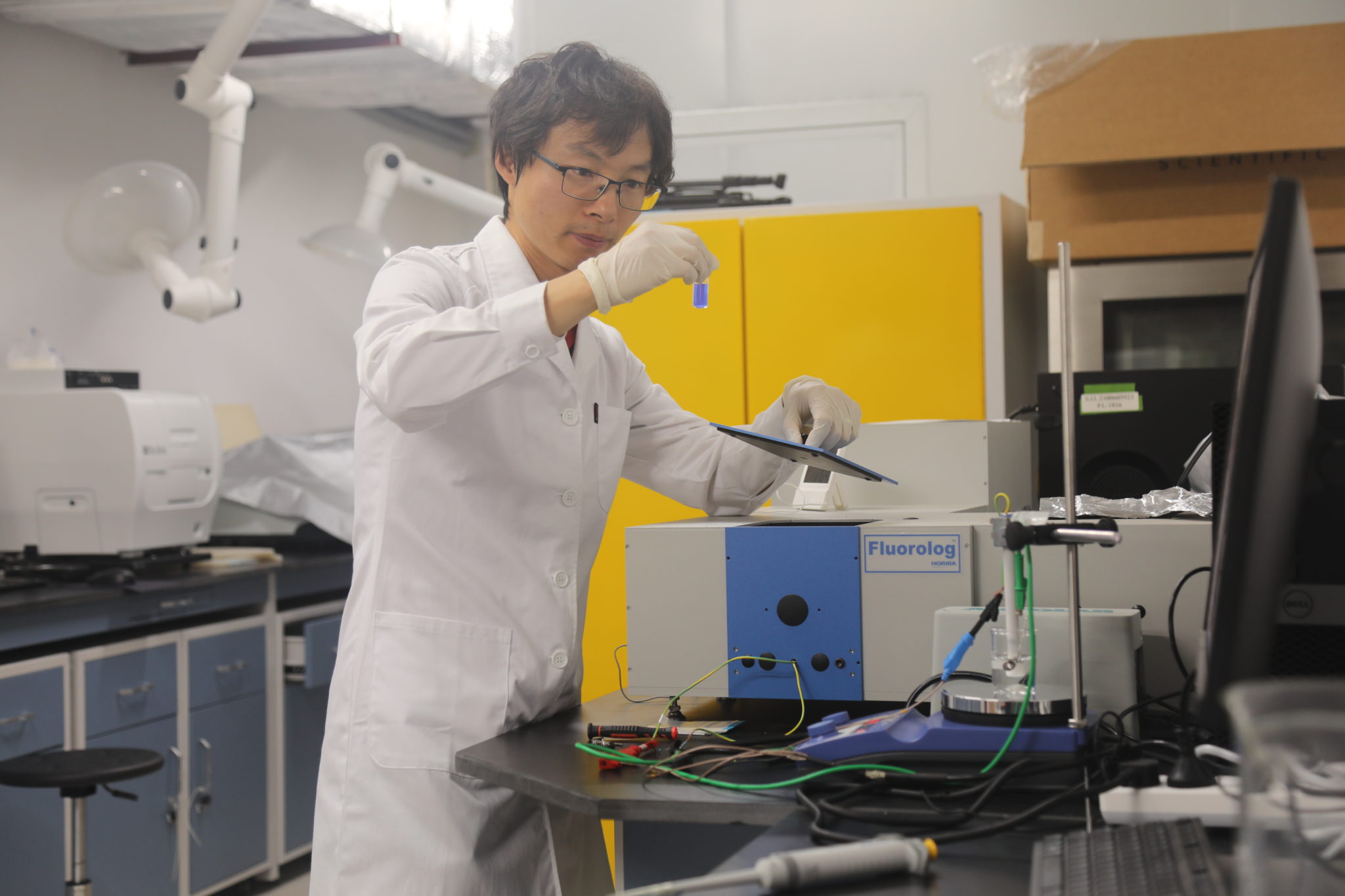

Der Chemiker Xiaojiang Xie tüftelt im Labor für eine seiner Publikationen.

Die stromerzeugenden Membranen sind nur ein kleiner Teil seiner Doktorarbeit – der 30-jährige Chinese ist ausserordentlich produktiv: Er veröffentlichte während seiner Dissertation zusammen mit seinem Doktorvater Eric Bakker ganze 36 Publikationen. Dieser schwärmt denn auch für seinen früheren Doktoranden. Etwa einmal pro Woche sei der Tausendsassa ins Büro gekommen und habe gesagt: «Ich habe eine Idee.» Nicht selten habe er diese dann im Labor gleich an einem Experiment ausprobiert. Trotz seinen Leistungen bleibt Xie bescheiden. Er will sich nicht ins Zentrum stellen und sieht das Geheimnis seines Erfolgs in den lebhaften Diskussionen, die er mit seinen Kollegen führt.

Eigentlich wäre Xie gerne in Europa geblieben – doch letztlich konnte er einem Angebot für eine Assistenzprofessur aus Shenzhen in China nicht widerstehen. Vor zwei Jahren kehrte der Forscher deshalb nach seinem fünfjährigen Aufenthalt in Genf und Paris zurück in sein Heimatland.

Entschlüsselte Blütenpracht

Damit Gewächse sich fortpflanzen können, sind viele von ihnen auf Tiere als Bestäuber angewiesen. Insekten oder Vögel besuchen die Blüten und berühren dabei unabsichtlich die Pollen. Diese bringen sie dann beim Besuch der nächsten Blüte zu einer anderen Pflanze und sorgen so für Nachwuchs. Im Lauf der Evolution haben sich viele Pflanzenarten stark spezialisiert, so dass sie bestimmte Tiere vermehrt als Bestäuber anlocken, etwa durch die Farbe ihrer Blüten.

Andere Pflanzen dagegen setzen auf die Reflexion von ultraviolettem Licht, um aus dem Blütenmeer herauszustechen – beispielsweise Petunien. Diese ursprünglich aus Südamerika stammende Blütenpflanze schmückt hierzulande viele Gärten und Balkone und existiert in verschiedenen Unterarten. Diese unterscheiden sich durch die Farbe ihrer Blüten: purpur, weiss und rot. Wie diese verschiedenen Arten entstehen konnten und was dabei in den Genen ablief, wollte die Genetikerin Hester Sheehan herausfinden. Sie stellte fest, dass für die farbige Vielfalt offenbar ein einziges Gen verantwortlich ist.

Am «Festival of Plants» der Universität Cambridge gibt die Genetikerin Hester Sheehan der Öffentlichkeit Einblicke in ihre Arbeit.

Dies entdeckte die Forscherin, indem sie im Treibhaus der Universität Bern hunderte Petunien züchtete, die kein UV-Licht zurückwerfen. Dann suchte sie nach Blüten, deren UV-Reflexionsvermögen sich zufällig ein wenig geändert hatte. Diese Blüten waren dann Kandidaten für die Genanalyse im Labor. Dort entschlüsselte Sheehan die genetischen Veränderungen in akribischer Detektivarbeit und fand so das Gen, das für die Entstehung mehrerer neuer Arten von Petunien verantwortlich ist.

Die Mutationen des Gens änderten nämlich, wie die Blume auf UV-Licht reagiert. Die Blüten der ältesten Art, im sichtbaren Licht purpur, reflektierten ultraviolettes Licht und lockten Bienen als Bestäuber an. Dann mutierte das Gen, und die neue Art schluckte das UV-Licht, anstatt es zurückzuwerfen. Für uns Menschen ist sie weiss, doch für diejenigen Insekten, die UV-Licht sehen können, erschien die Blüte fortan dunkel und in einem starken Kontrast zu den Blättern – das zog Schwarmmotten an. Später mutierte dasselbe Gen abermals, die nun roten Blüten reflektieren wieder etwas UV-Licht, und waren nun unwiderstehlich für Kolibris.

Die Forscherin zog für ihre Doktorarbeit von Neuseeland nach Bern – nicht zuletzt, um näher an den Veranstaltungsorten von Konferenzen zu sein. «Ich habe die Zeit hier sehr genossen», sagt sie. Dennoch verliess sie Bern nach dem Abschluss ihrer Dissertation: Dank einem Schweizer Stipendium forscht sie nun in England an der Universität Cambridge.

Unendliche Verknotungen

Abstrakter als die anderen Arbeiten ist Livio Liechtis Forschungsfeld. Der Mathematiker beschäftigt sich mit der sogenannten Knotentheorie – dabei geht es nicht um das Knüpfen von Knoten, sondern um deren mathematischen Eigenschaften. Beispielsweise können Mathematiker damit untersuchen, ob sich ein bestimmter Knoten in einer ringförmigen Schnur in einen anderen überführen lässt, ohne die Schnur zu zerschneiden. Solche Berechnungen ermöglichen Wissenschaftlern, verworrene Knäuel aus Proteinen zu studieren und so Vorgänge im Körper besser zu verstehen.

Beispiel für die mathematische Knotentheorie: Die beiden Knoten im ringförmigen Band können ineinander umgewandelt werden.

Liechtis Untersuchungen jedoch sind nicht ganz so anwendungsbezogen: Seine Forschung bewegt sich oft in der vierten Dimension – ein mathematisches Konzept, das die gewöhnliche, dreidimensionale Welt um eine zusätzliche Dimension erweitert. In dieser Gedankenwelt hat er studiert, wie sich die Komplexität von Knoten und Flächen im vierdimensionalen Raum mit rechnerischen Mitteln reduzieren lässt.

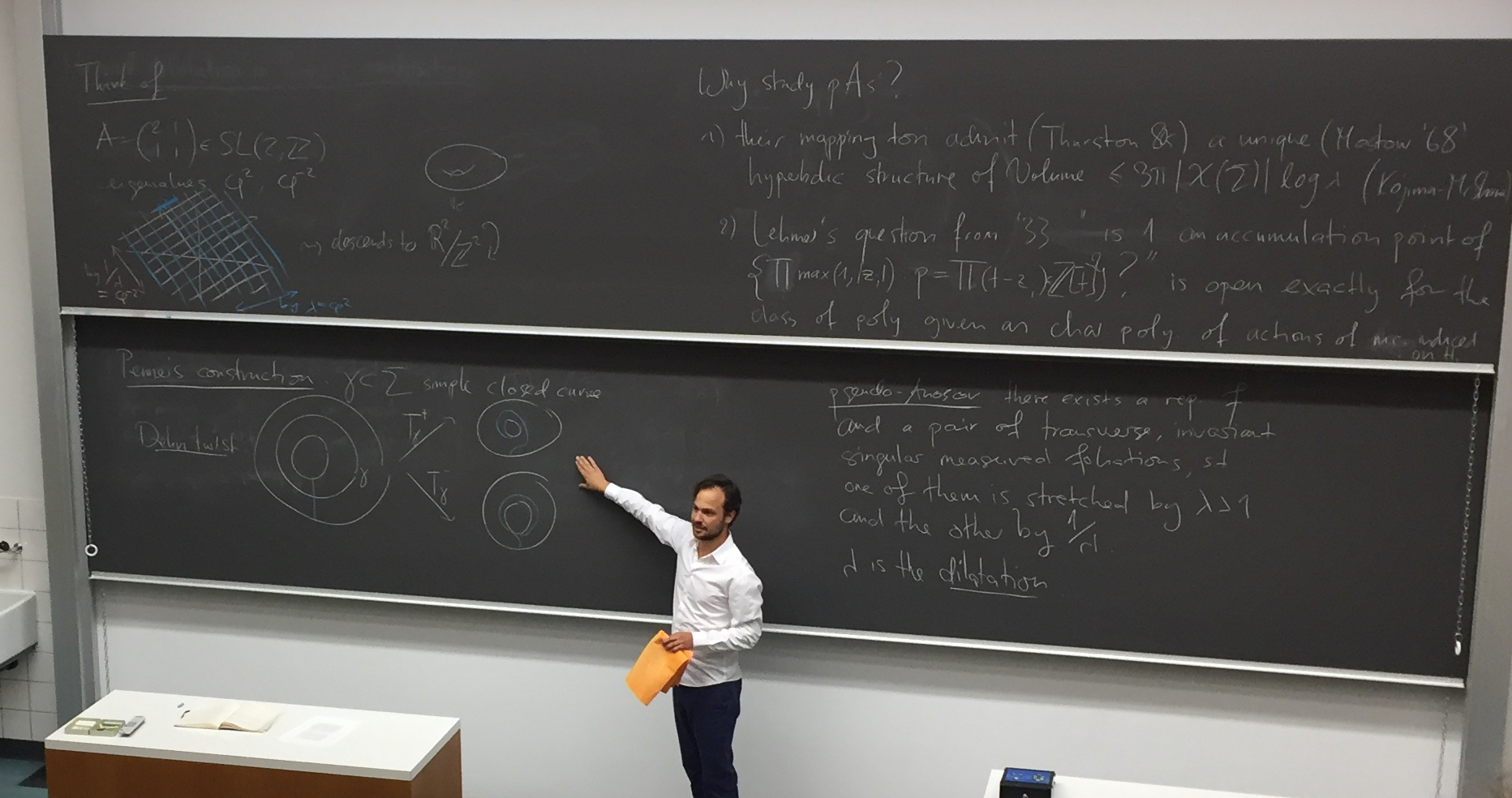

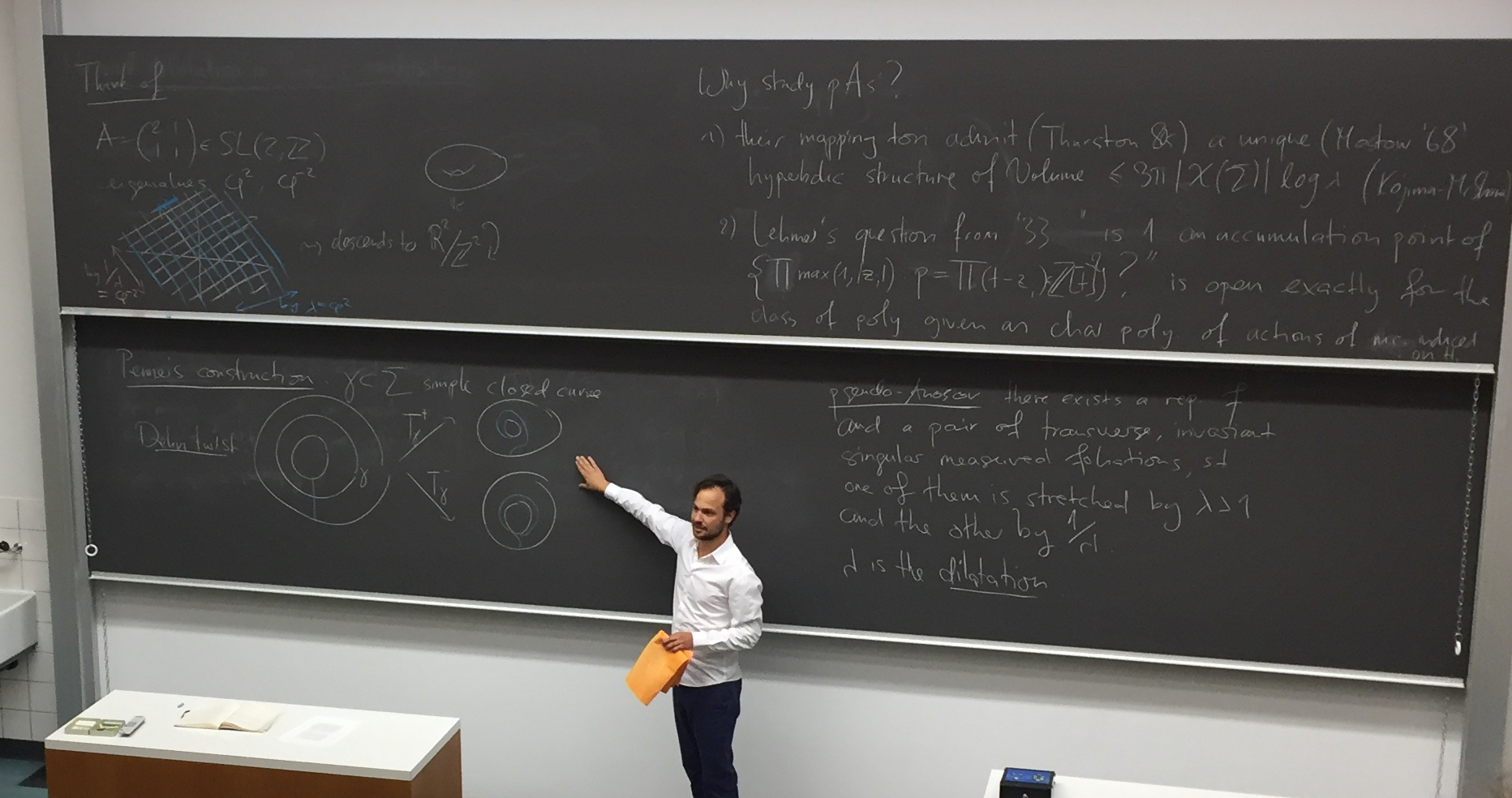

Der Mathematiker Livio Liechti präsentiert seine Doktorarbeit in einem Hörsaal an der Uni Bern.

Für Laien mögen Liechtis Forschungsobjekte ungreifbar sein, für ihn selbst sind sie völlig anschaulich. Seine Vorstellungskraft kapituliert auch vor vierdimensionalen Räumen nicht. Bei den Fragen zu Knoten stellt Liechti sich Fäden vor, wenn es um die Flächen zwischen den Knoten geht, taucht vor seinem inneren Auge ein Blatt Papier auf und für die vierte Dimension behilft er sich mit imaginären Temperaturunterschieden im Faden. Verglichen mit anderen Bereichen der Mathematik, etwa der Zahlentheorie, sei Liechtis Gebiet für ihn weniger abstrakt: «Diese Fassbarkeit hat letztlich auch den Ausschlag gegeben, dass ich Forscher geworden bin», erzählt er. «Ich war mir zu Beginn des Studiums gar nicht sicher, ob Mathematik wirklich das Richtige für mich ist. Aber im dritten Jahr hat es mir den Ärmel reingenommen.» Seit da fasziniert ihn die präzise mathematische Beschreibung von Objekten – die konkrete Anwendung hingegen ist ihm nicht so wichtig.

Zwar könnte der Mathematiker theoretisch manche der Knoten, die er rechnerisch löst, auch wirklich in eine Schnur knüpfen, doch das habe er noch nie getan. Spätestens wenn er in die vierte Dimension vorstösst, würde es mit dem Knüpfen in der Realität ohnehin problematisch. Deshalb bevorzugt Liechti ein Blatt Papier oder eine Wandtafel, denn so könne er die Rechnungen Schritt für Schritt nachvollziehen. Dabei stösst er immer wieder auf unerwartete Zusammenhänge mit anderen Gebieten der Mathematik, die ihn begeistern. «Es gibt so viele Verbindungen», sagt er, «das ist wahnsinnig.»